Валдай в моей жизни возник в 1973 году, спустя полтора года после нашей свадьбы с Мишей и три года после моего поступления на биофак МГУ. В то лето я была уже на сносях, носила под сердцем нашего старшего сына. В таком виде я и поехала в экспедицию, чтобы собирать материал на курсовую работу. Место проведения исследований определилось автоматически с возникновением стационара на Валдае. А тему мне предложил Миша. Он вообще был моим научным руководителем все годы учебы в университете. Руководство осуществлял также строго (а может быть и еще более придирчиво) как и другими членами экспедиции. Никаких скидок на мое положение не делал.

Именно Миша предложил мне заняться земноводными. Мало было охотников изучать этих холоднокровных. Но они были интересны как объект исследования: консументы высших порядков, многочисленные и доступные для наблюдения. Я начала с изучения населения земноводных на небольшом верховом болоте, в 1,5 км от стационара за речкой Валдайкой. Целые сутки я проводила на болоте, изучала видовой состав, численность, размерно-возрастную структуру популяций лягушек и жаб, характер питания, особенности поведения, проводила микроклиматические исследования. С тех пор повелось называть это болотце «Ольгино». Позже ребята решили «раздраконить» это болото, а потом и соседнее более крупное – изучить все компоненты биоты и особенности функционирования всей экосистемы. Занялись изучением растительности, беспозвоночных, пресмыкающихся (живородящей ящерицы и гадюки), птиц, мелких млекопитающих.

Для меня встала проблема с мечением амфибий. Раньше их метили отрезанием пальцев. Но пальцы очень быстро снова отрастали. Стали экспериментировать. Делали метки на коже методом теплового и холодового выжигания, но они исчезали еще быстрее. Наконец придумали полиэтиленовые этикетки с выколотыми на них номерами, и пришитые леской сбоку к нижней челюсти. Проверили в террариуме. Они не мешали при передвижении и охоте.

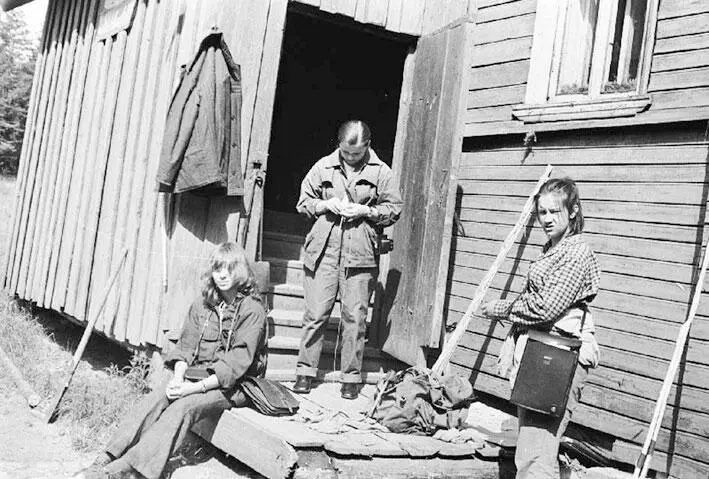

Сидят: В. Кривошеин, В. Киреева. Стоят слева направо: Б. Кауфман, Т. Черножукова, М. Глазов, О. Леонтьева, К. Еськов, А. Юрьев.

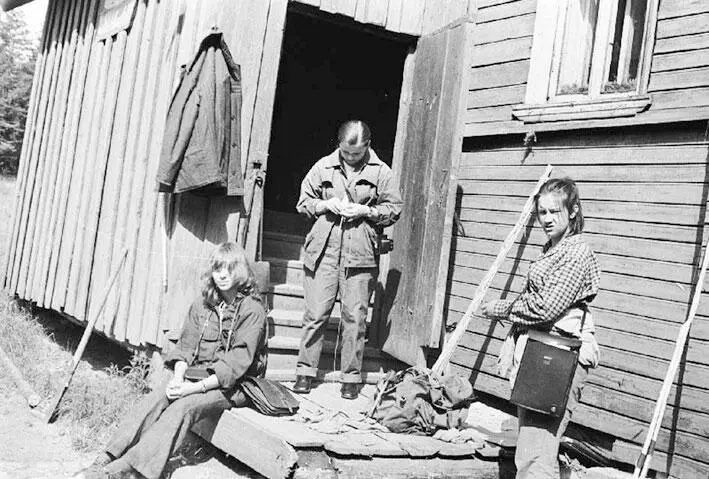

Перед выходом в маршрут.

Одновременно я изучала земноводных и в других биотопах: в разных типах ельников и сосняков, где численность амфибий была гораздо ниже. Многолетние стационарные исследования в дальнейшем позволили перейти на другой уровень обобщения. Нам удалось установить роль земноводных и ящериц в потоке вещества и энергии изученных экосистем.

В первый экспедиционный заезд на кордон приехали Кирилл Еськов, Вера Киреева, Белла Кауфман, Володя Кривошеев и Алеша Юрьев. Все мы на фотографии жизнерадостные, веселые, полные планов и надежд.

Первые годы были самыми горячими. Надо было наладить быт, спланировать и начать исследования, заложить площадки, обеспечить работы соответствующим оборудованием. Миша как ВООПовец охотно брал с собой в экспедиции младших ребят из кружка. На стационар стали приезжать школьники из биологических кружков (ВООП, МОИП, КЮБЗ) и студенты из разных институтов. Иногда на стационаре одновременно было до 10-15 человек. Многие из них на основе собранного здесь материала написали свои курсовые и дипломные работы. Позже по результатам работ стационара было защищено несколько кандидатских и докторских диссертаций. Работа велась очень слаженно. Каждый знал свои обязанности, безукоризненно и вовремя их выполнял, лентяи и бездельники не уживались на кордоне.

На стационаре начали появляться и именитые ученые как из Института географии, так и из их других научных и учебных институтов Москвы и Калинина (Твери). Результаты исследований отображались в статьях и в докладах на разных совещаниях и конференциях. О Валдае заговорили. Особенно нравилась всем комплексность исследований: от подстилки до крон деревьев, от растений до животных беспозвоночных и позвоночных, от экологии отдельных видов животных до популяционных проблем, от воздействия некоторых групп животных до вопросов функционирования целых экосистем.

Ребят интересовала не только природа Валдая, но и местное население, их обычаи, промыслы. Они были одними из последних, кто посетил небольшую деревню, в которой раньше почти все жители из древесины вырезали разные миски и чашки. Ко времени же приезда ребят в деревне остался только один дед, который на своем станке точил эти чашки. У нас до сих пор осталось дома несколько таких чашек, выжженных и раскрашенных Мишиной мамой Галиной Дмитриевной. К сожалению, скоро деда не стало, и исчез на валдайской земле этот промысел. Точно также с уходом мастеров кузнечного дела (жестянщиков) прекратилось изготовление узорчатых резных флюгеров и печных заслонок.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Наиль Выборнов - Метро 2033 - На пепелищах наших домов [litres]](/books/399332/nail-vybornov-metro-2033-na-pepelichah-nashih-domo-thumb.webp)