http://magazines.russ.ru/znamia/2009/9/va9.html

Константин Яковлевич Ваншенкин (род. 1925), поэт, прозаик, поэт-песенник

_________________________

_____________

Георгий Владимов

Скребущая песчинка общественной совести

«Предлагаю вашему вниманию запись тех вопросов, которые были заданы Георгию Владимову в Бостоне и его ответы на них.

Ирина Муравьева

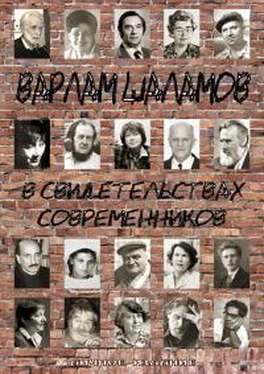

Вопрос о публикации посмертных дневников Варлама Шаламова в «Знамени».

Я хочу вас ввести в курс дела, так как суть вопроса такова – как я отношусь к критике Солженицына в этой публикации. Шаламов в своих записях несколько раз нападает на Солженицына, обвиняя его в спекуляции и нечестности, в жизни по лжи.

Я имел честь быть знакомым с Варламом Тихоновичем Шаламовым, когда работал в «Новом мире» – единственном журнале, куда Шаламов мог прийти, где он был желанным гостем, хотя мы не напечатали ни одной его строчки. Он приходил и приносил нам по рассказику в неделю из своего знаменитого колымского цикла без всякой надежды, что его напечатают. Еще до «Ивана Денисовича» я благодаря ему уже имел полное представление о том, что такое лагерь и что такое архипелаг Гулаг.

Для меня появление «Ивана Денисовича» не было ошеломительным. Я уже все это знал. После съезда Твардовский возымел желание напечатать что-то о лагерях. И сказал, что хорошо бы иметь такое произведение. Солженицын пишет, что он этот зов услышал и решил дать «Ивана Денисовича». Мы тогда с Алексеем Кондратовым предложили Твардовскому рассказы Шаламова. Но Твардовский очень увлекся уже повестью Солженицына и решил печатать ее. У него были здравые, на мой взгляд, основания. Он сказал, что нужно такое произведение, которое объяснит тем, которые ничего об этом не знают, что такое лагерь. Он говорил, что нужен путеводитель по лагерю, чтобы сложилось такое полное представление о лагере. А таким путеводителем оказался «Иван Денисович». Эта вещь дает полное представление о том, что и как. Если же мы берем Шаламова, то нужно прочитать очень много рассказов, чтобы сложилось такое полное впечатление. Да, это очень сильная литература. В ней есть ледяное дыхание Колымы. Существует цензура, – говорил Твардовский, – и цензура обязательно выгрызет что-то из того, что предложим мы. Выгрызет обязательно так, что все запутается и все станет непонятным.

Вещь Солженицына прогремела, принесла ему мировую славу, а бедный Варлам Тихонович так и не дождался увидеть свою книгу напечатанной на родине. Он, если я не ошибаюсь, увидел свою книгу, изданную на Западе, но, кажется, он уже не мог оценить случившееся по достоинству, потому что это было совсем незадолго до его смерти. Это печальная и страшная судьба. И вот человек этой судьбы бросает свой упрек собрату, жизнь которого прошла лучше. Обвиняет его в отходе от каких-то принципов, в спекуляции, что он свое заключение превратил в какой-то товар.

Мне в связи с этим вспомнилась статья Дмитрия Писарева «Популяризаторы отрицательных доктрин», где он говорит о двух типах человеческого поведения. Говорит он о Джорджано Бруно, которому был прямой расчет идти на костер, потому что никаких других доказательств собственной правоты у него не было. Обыватель, видя, что какой-то человек пошел в пламя за свои убеждения, понимает, что наверное, что-то в этих убеждениях есть – не идут же на такую страшную смерть просто так. У Галилея же такой необходимости не было. Публика уже верила не столько клятвам, сколько научным доказательствам. Так что Галилей мог сказать, что земля не вертится и тут же, если верить легенде в других обстоятельствах, сказать, что она все-таки вертится. Сам он продлил свой век и высвободил себе время для научных занятий. И от этого, в конце концов, выиграл. Далее Писарев пишет о Вольтере, у которого, как он говорит, был некоторый «чичиковский элемент». Но при всем том, что тот был такой вроде боец, он был еще и замечательный проныра. Он переписывался со всеми монархами Европы, получал деньги, призы, ордена, но все же ни у одного монарха не возникло мысли о том, что они могли бы подкупить Вольтера, то есть заставить его отступиться от своих убеждений. Так что сравнивая между собой путь Солженицына и путь Шаламова, я вижу, что один из них гибельный, тупиковый, но предельно честный, благородный, вызывающий к себе огромное уважение, а другой путь победительный, хотя при этом, может быть, где-то оказалась нарушена нравственность.

Я никого не осуждаю, но я при этом все-таки говорю, что когда выбираешь свой путь, то не надо своих соотечественников призывать жить не по лжи. Жизнь по-моему не может существовать безо лжи совершенно, даже животный мир без нее не обходится. Когда птица уводит собаку от гнезда, она притворяется полудохлой. Это есть ложь, но благородная ложь, ложь во спасение, вот как я к этому отношусь. [...]

Читать дальше