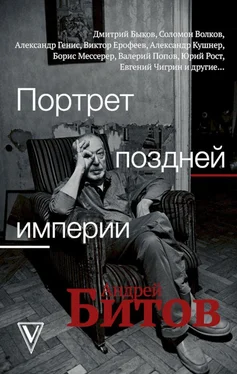

Книга Битова вышла у нас в 1997 году под названием «Новый Гулливер». Для каталога я подготовил аннотацию, которую вынес и на заднюю обложку: «Сборник эссе известного современного писателя покрывает широкий круг тем, связанных с историей русской культуры в 18−20-м веках. Автор предстает перед нами в новом качестве — как талантливый читатель. Вместе с ним мы получаем возможность снова погрузиться в мир Ломоносова и Пушкина, Некрасова и Достоевского, Набокова и Хармса, Пастернака и Солженицына, Алешковского и Жванецкого. Тонкое чувство стиля, столь характерное для прозы Битова, окрашивает эту галерею литературных портретов и обогащает наше представление о духовных поисках последних десятилетий».

Когда с книгой работаешь не только как редактор и издатель, но и как наборщик (а нам приходилось все издаваемые книги набирать самим), пропуская текст подушечками пальцев как бы на ощупь, что-то неожиданное и важное может приоткрыться об авторе и его персонажах. Мы привыкли оценивать литературный дар по его богатству, яркости, оригинальности. Но каждый дар уникален и может отличаться от других по доставшемуся ему «инструменту познания».

Попробую пояснить это метафорой. Кто-то получает от рождения умственное зрение, похожее на телескоп, и это станет уводить пишущего в глубины мироздания, наполнит творчество экскурсами в философию. Кто-то получает подзорную трубу или бинокль и, скорее всего, увлечется писанием исторических романов и батальных сцен. Кому-то достанутся очки (дай Бог, чтобы не розовые!), и он будет вглядываться в тончайшие движения эмоций на лицах окружающих его людей и описывать их в драматических коллизиях.

Продолжая эту метафору, я готов сказать, что Андрею Битову из всех вожможных оптических приспособлений досталось зеркало, да и не простое, а вогнутое, отражающее все происходящее в его душе в увеличенном виде. Именно вглядываясь в это зеркало, он сумел создать свои лучшие ранние вещи — об этом уже говорилось выше. Но колодец собственного «я» исчерпаем. Если нет горячего интереса к другим людям, перо начинает блуждать, замедляться. Много раз в признаниях автора мы слышим эту тревожную ноту: «о чем писать?» И в какой-то момент Битов разглядел внутри себя целый мир, полный бурных и страстных отношений с другими людьми: авторами прочитанных им книг и их персонажами.

Раскалывая раковину одиночества, этот мир закружился перед его глазами как карнавал, собравший фигуры в самых причудливых облачениях: трагических, фантастических, сверкающих, комических, многоликих. С участниками этого шествия (вспомним раннюю поэму Бродского с таким названием) у Битова давно существовали горячие, искренние, яркие отношения в диапазоне от восторга и любви до гнева, страха и презрения. Но он долго не сознавал, что этот мир может быть воссоздан в литературе и наполнить читателя таким же волнением, какое испытывал автор.

Первые тридцать лет своей творческой жизни Битов прожил под сетью цензурных запретов, которые лишали его возможности отразить многие важные стороны его внутреннего мира. Любой оттенок душевной горечи не подобал советскому писателю и советскому человеку, он вытравлялся редакторами умело, профессионально, порой даже с увлечением. Для Битова это было особенно тягостно, потому что он с полным правом мог бы сказать о себе вслед за Бродским: «Только с горем я чувствую солидарность».

Другое «табу» было наложено на все отклонения от реалистических канонов в сторону абсурдизма, гротеска, эксцентричности, сюрреализма. А Битов тянулся ко всему этому с ранней юности. И после 1991 года его перо словно вырвалось на волю. В создаваемой им картине российской словесности на первый план выходят литераторы, тянувшиеся именно к этим художественным приемам, которых официальная «табель о рангах» упорно отвергала, принижала, держала в тени, разоблачала: Иван Барков, Андрей Платонов, Михаил Зощенко, Владимир Набоков, Даниил Хармс, Рид Грачев, Венедикт Ерофеев, Юз Алешковский.

В конце сборника «Новый Гулливер» Битов приводит хронологию важных для него событий отечественной и мировой литературы, так или иначе связанных с темой каторги, тюрьмы, казней, ссылок. Понятно, что в такой список попадают тюремная яма протопопа Аввакума, каторга Достоевского, Солженицына, Шаламова, ссылка Пушкина, Лермонтова, Бродского, гибель Блока, Гумилева, Цветаевой. Но примечательно и то, что отсутствуют имена тех жертв произвола российских властей, которых советская идеология сумела включить в пантеон своих героев: Радищева, Герцена, Кропоткина, Чернышевского и других [3] Битов А. Новый Гулливер. Тенафлай: Эрмитаж, 1997. С. 204−205.

.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу