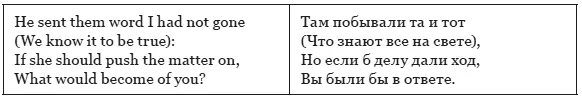

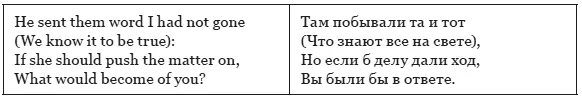

Надо сказать, что в той части, где нонсенс создается за счет использования указательных местоимений, переводчица довольно сильно отходит от оригинала:

Возможно, не столь уж невероятной гипотезой будет предположить, что подобный перевод — точнее, адаптированный текст — возникает на фоне поэтической традиции умолчания, созданной Ахматовой и впоследствии развитой Бродским. Не зря стихотворение Ахматовой, которое так трудно было понять Чуковской, называется «В Зазеркалье».

И если стихи Белого Кролика воспринимаются абсурдно, то та третья Ахматовой или тот дождь Бродского выдвигают требование к читателю — требование двигаться навстречу.

Клайв Льюис в одной из своих литературоведческих работ сформулировал четыре признака, по которым немногие читатели отличаются от большинства . Вот эти признаки [415] Lewis C. An Experiment in Criticism. Cambridge University Press, 1965. C. 1–3.

:

Большинство читателей никогда не читают книг дважды. Однажды прочитанная книга больше не существует для них. Немногие перечитывают постоянно.

Для большинства чтение является второстепенным времяпрепровождением, оно не встроено в их день. Они могут читать много (в дороге, болея, чтобы заснуть), но как только появляется более интересное занятие, бросают чтение.

Для немногих чтение впервые романа или стихотворения — событие, которое захватывает, о котором они думают и переживают трансформацию в процессе чтения (это сродни опыту любви или религиозному опыту). Они становятся теми, кем не были раньше. Когда большинство читателей заканчивают книгу, мало что (или вовсе ничего) меняется в них.

То, что прочли немногие, остается в их сознании, они повторяют про себя любимые строчки и фразы в одиночестве и используют их в разговоре с другими, говоря о прочитанных книгах.

И Ахматова, и Бродский (думается, во многом под ее влиянием) принадлежали к немногим. Это видно из их опытов чтения и перечитывания Пушкина, Данте, Мандельштама… Это отражается в возможности перевоплощения — возможности на какое-то время стать Данте, стать Шекспиром, стать Ахматовой. И это видно по тому, как оба поэта передают любимые строки и образы нам, но не преподнося их в готовом для легкого употребления виде, а заставляя думать, искать, находить. Заставляя нас становиться лучшими читателями.

Глава 7. В глухонемой вселенной

На смерть поэта. — Шестистопный ямб. — Вновь Ветхий Завет. — Deus Conservat Omnia. — Сохраненное слово. — Памятник. — В глухонемой вселенной.

В июне 1989 года в Ноттингемском университете в Англии проходила юбилейная конференция, посвященная столетию со дня рождения Анны Ахматовой. Бродский, который проводил начало июля в Лондоне, прислал через Диану Майерс стихотворение «На столетие Анны Ахматовой», которое в заключительный день конференции было публично прочитано присутствовавшим там Анатолием Найманом. В том же году стихотворение было опубликовано в «Литературной газете» (от 16 августа) и напечатано в подборке стихов Бродского в журнале «Континент» (№ 61).

Стихотворение короткое, непохожее на фирменные «большие стихотворения» Бродского. Оно, скорее, ближе к стихам его адресата — Ахматовой (вновь на память приходит цикл «Венок мертвым»). При очевидной краткости текста смысловая компрессия в нем позволяет считать «На столетие Анны Ахматовой» одним из лучших образцов жанра In Memoriam — как в творчестве Бродского, так и в русской поэзии.

Лев Лосев, впрочем, не считает это стихотворение принадлежащим к стихам на «смерть поэта»: «„На столетие Анны Ахматовой“ отличается от насыщенных интимными воспоминаниями об умершем и эмоциональными медитациями на тему смерти, и, как правило, не коротких стихотворений на смерть. Личные воспоминания и мотив непосредственной утраты в нем отсутствуют. Если здесь есть описание Ахматовой, то лишь крайне обобщенное. Некоторые детали стихотворения могут быть соотнесены с ее личной биографией — ровный и глуховатый голос, рваный пульс как симптом аритмии, сжигание рукописей, — но эти приметы лишены уникальности» [416] Лосев Л. В. Солженицын и Бродский как соседи. C. 568.

.

Лосев опирается прежде всего на суждение самого Бродского о стихотворениях «на смерть»: в эссе «Об одном стихотворении», где поэт виртуозно анализирует цветаевское «Новогоднее», он пишет: «Всякое стихотворение на смерть, как правило, служит для автора не только средством выразить свои ощущения в связи с утратой, но и поводом для рассуждений более общего порядка о феномене смерти как таковом», а также упоминает об издержках жанра, среди которых первое место занимает, по его мнению, ситуация вытеснения «адресата» текста его автором [417] Бродский И. А. Сочинения Иосифа Бродского. Т. 5. C. 142–143.

. В пользу точки зрения Лосева выступает и тот факт, что стихотворение — юбилейное, написанное не к дате смерти, а к столетию со дня рождения.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу