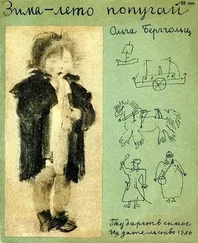

Перед поездкой на Волго-Дон мать дала Ольге в дорогу иконку. И Ольга не только приняла ее, но и написала об этом исповедальные стихи. Ольга – так тяготившаяся суетливой заботой и советами матери, категорически запретившая отпевать дочь Ирину священнику, которого привел на кладбище отец, поставившая памятник с красной звездой над могилами девочек…

Какая-то серьезная перемена произошла с Берггольц, если она приняла такое благословение. В прежние годы Ольга жестоко ответила бы матери, если бы та предложила ей что-то подобное. Но беззаветная любовь помогла Марии Тимофеевне увидеть и понять мучения дочери: страх ареста, измены мужа, кризис прежней веры в коммунизм, желание вырваться из лжи в пьяные загулы. И когда чаша материнских страданий переполнилась, она прибегла к единственному средству – благословению. Она протянула дочери домашнюю икону Ангела Благое Молчанье. И дочь смиренно прильнула к ней, потому что иначе было невозможно…

Икона Ангел (или Спас) Благое Молчание воспроизводит один из редких в иконописи сюжетов: на ней изображен Христос до Своего прихода к людям. Это единственное изображение Христа, где в нимб вместо креста вписана восьмиконечная звезда – символ Рождества и Богоматери. Спаситель представлен в ангельском чине как юноша в белой мантии с широкими рукавами. Руки Его сложены и прижаты к груди, за спиной – опущенные крылья. Икона передает ангельский образ Сына Божьего – Христа до воплощения.

Образ ангела Благого Молчания – своеобразная метафора поэта с запечатанными устами. И хотя для поэта молчание немыслимо, бывают эпохи, когда всякое сказанное слово оборачивается ложью, и молчание тогда становится Благим.

Достигшей немого отчаянья,

давно не молящейся богу,

иконку "Благое Молчание"

мне мать подарила в дорогу.

И ангел Благого Молчания

ревниво меня охранял.

Он дважды меня не нечаянно

с пути повернул. Он знал…

Он знал, никакими созвучьями

увиденного не передать.

Молчание душу измучит мне,

и лжи заржавеет печать…

"Немое отчаяние"…

Степень ее боли такая, что слова уже просто бессильны. Но их слышно там, где обитает ангел, еще не спустившийся на землю. Этот ангел и хранил Ольгу. Он дважды на смертельном перекрестке развернул ее судьбу: в первый раз освободил из тюрьмы, во второй – спас от неминуемой гибели во время блокады. Вернул на землю. Оставил жить.

Когда-то этот ангел в тишине пещеры на острове Патмос диктовал Иоанну Богослову Апокалипсис. То, что видела Ольга в тюрьме, в блокаду, в Старом Рахине, на Волго-Доне, и было ее Апокалипсисом. Но высказать увиденное, этот нестерпимый ужас, высказать во всей полноте у нее не было сил. Только молчать. Запечатать уста…

"Живу двойственно: вдруг с ужасом, с тоской, с отчаянием, – слушая радио или читая газеты, – писала Ольга еще в 1942 году, – понимаю, какая ложь и кошмар все, что происходит, понимаю это сердцем, вижу, что и после войны ничего не изменится".

И тут же: "Но я знаю, что нет другого пути, как идти вместе со страдающим, мужественным народом, хотя бы все это было – в конечном итоге – бесполезно".

Отказаться от роли, которая была ей предназначена, Ольга не могла. Вера в коммунистическую мечту была главным источником ее творчества. А порвать с идеей, которая дает народу огромный заряд счастья и энергии, было выше ее сил. Кроме того, любой отказ от воспевания советской власти воспринимался как открытый протест против всего советского строя. Для Ольги это было неприемлемо. Писать же с "внутренним милиционером", как она называла своего внутреннего цензора, она не могла. И река ее творчества мелела, пока не превратилась в узенький ручеек.

Забвение приходило в алкоголе…

Вера в Бога, которую когда-то подменила собой вера в Ленина и революцию, возвращалась к ней теперь непрекращающейся тоской по утраченному раю. Ангел с домашней иконы глядел на нее из глубины детства.

"21 июня 1959. Воскресенье. Переделкино. Сегодня. Тоска по вере. Троица. Была в местной церкви – и несколько раз одолевали слезы: о, какие верующие, полные внутреннего света, веры и надежды лица! И вовсе там не одни старики и неполноценные какие-нибудь люди – много людей моего возраста, много молодежи – и у всех такие верующие, такие полные внутренней мысли и мудрости лица. А мы – и я тоже, не тоже, а, видимо, более, чем кто-либо другой, – мы перед этим народом ерничаем, обманываем его…"

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу