Мысли не появлялись, а как будто вытягивали друг друга, причём одна предыдущая — несколько последующих. Превалировали из них те, которые несли из памяти информацию о чём-то, оставленном у кого-то, кому-то сказанном, неосторожно забытом, написанном, не уничтоженном и, возможно, уже найденном. Рассудок, уже воспалённый, придавал каждой мелочи огромное значение, ведь не было надежды на то, что опера намётанным взглядом что-то пропустят или случайно не найдут.

После того, как мизерный шанс, приведший к моей поимке, сыграл свою роль, мелочи перестали существовать, теперь каждая песчинка, каждый взгляд имел смысл. Поначалу было сложно и хотелось всё бросить, но неуёмное моё существо заставляло не падать духом, заставляло «сбивать масло из молока лягушке, желающей выжить», и я взбивал.

Поняв, что объяснить всё в записях, которые попали и могли попасть следствию, сложно, нужно было отдать главное из того, что их интересует. А после думать, как это представить на суд людей, которые будут решать мою судьбу, с наиглавнейшем условием — как можно меньше нанести ущерба другим судьбам.

Больше всего я опасался, что по отдельным записям и фотографиям следствие может ошибочно задуматься о причастии к чему-либо невиновных, но имеющих ко мне отношение людей. Моя подозрительность оказалась излишней, все мои слова проверялись, ни одно не было принято лживым, а потому и вера в каждое из них со временем стала непоколебимой, и скоро, поняв это, я смог сконцентрироваться на своей защите. Мало того, довольно скоро уяснив, что отвечать за всё буду только я, и даже тень от меня не упадёт на близких сердцу людей, от чего стало легче и проще не только жить, но и дышать…

…Выданный матрац оказался несколькими маленькими кучками свалявшейся ваты, зашитой в подматрас-ник, по всей видимости, видавший смерть не одного постояльца, начиная ещё со времен «царя Гороха», так что лежать можно было безболезненно минут тридцать, предварительно собрав две небольшие кучки — одну под газобедренный сустав, вторую — под плечо, если на боку, и под спину, если лежать приходилось на спине.

Сокамерник старался быть ненавязчивым и вежливым, его вкрадчивая любезность и неполная понятливость с редкими переспрашиваниями не оставляли никаких сомнений в его специальном рядом со мной нахождении. Но я не был зол, скорее — благодарен за вовремя и так кстати приготавливаемый им чай. К тому же на третий день сокамерники начали меняться каждый двое суток, в основном это были наркоманы, находящиеся в стадии ломок. Стоны, рвота, беснование, удары в стену, в дверь, крики о помощи и требование каких-то таблеток стали сущим адом по сравнению с предыдущими двумя днями.

Кипятильник хранился на складе, а кипяток развозили то ли раз, то ли два в день, но «милиционеру» выдавали по первой просьбе. Ничего, кроме чая с сахаром, я больше не брал, а трёхразовое питание, на удивление вкусное и качественное, оказывается, развозимое оттуда же, откуда поставлялось в школы Москвы, я начал употреблять понемногу только на третий день ареста.

Тогда же, приходя в себя после длительного марафона самоистязания разума, начал заставлять себя и заниматься, тренируя пресс и отжимаясь до пота от пола, явно начиная оживать.

Было ещё чем бороться. Тщательно выискивая признаки и последствия апатии, уничтожал их на корню. Скажем, лёжа, вперев безучастный взгляд в потолок, человек раз за разом прогоняет в мыслях своё положение и убеждает себя в безысходности ситуации, не находя выхода сиюминутного, чем убивает желание не то, чтобы защищаться, но и жить, потихонечку скатываясь в состояние апатичной «уточки» и становясь, как говорят здесь, «чёр-том». Проявляется это по-разному, но в основном в нечистоплотности, нерациональности или в потере какого-либо интереса к жизненно-важному. Такие перестают мыться, чистить зубы, стираться, подыматься с постели, читать (хотя читает в тюрьме малая часть населения, а пишет письма — ещё меньшая), не реагировать на происходящее. Такие не снимают тренировочных костюмов по месяцу, спят в них же, укрываясь одеялом без простыни через месяц начинаю, мягко говоря — попахивать.

Бывалые или душевные сидельцы, а также «перво-ходы» пытаются помочь — в основном, из-за воздействия упавших духом на них же самих, как морально, так и вонью, и всем соответствующим негигиеничным, выводя из такого состояния. Но победить себя может лишь сам человек.

Добивает и опасение перед неведомым, перед злом тюрьмы, резкая перемена обстановки и умаление возможностей. Система делает всё, чтобы показать и объяснить тебе, что ты теперь бесправная пыль, имеющая только обязанности, твой бог — любой, кто в погонах. Но по прохождении времени, привыкая друг к другу, и в тех случаях, когда обходится без взаимных инсинуаций, могут появиться и человеческие отношения, обычно выражающиеся в обоюдных приветствиях, более льготном отношении, а иногда даже — во взаимном уважении, но не больше. Вся остальная болтовня, вроде «как я его», принята у арестантов для бахвальства — пустое занятие, хоть порой и действует на их авторитет.

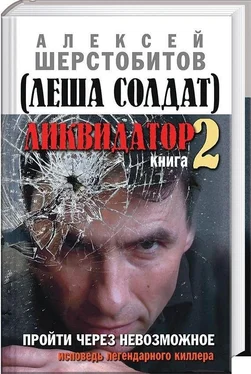

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу