Такая спичка могла уже рассчитывать на широкое распространение. Обходилась она недорого, ее можно было всегда носить с собой и в случае надобности в любой момент и почти в любой обстановке зажечь и т. д. Но и она имела все же довольно существенные недостатки, главным из которых был тот, что головка ее при зажигании плавилась и как бы взрывалась, разбрасывая кругом искры. Обусловливалось это свойством бертолетовой соли сначала плавиться при нагревании и потом только отдавать свой кислород. Этот недостаток оказался в общежитии настолько опасным, что во многих странах даже запретили одно время изготовление этих новых спичек. Необходимо было заменить в зажигательной массе бертолетову соль другими легко отдающими кислород веществами.

Года через два (в 1835 г.) вместо бертолетовой соли начали применять смесь окиси свинца PbO и перекиси (правильнее двуокиси) марганца МnO 2, но такие спички загорались с трудом и при воспламенении тоже разбрасывали искры. Замена окиси свинца двуокисью свинца РbO 2устранила эти недостатки, но спички обходились дорого. С целью удешевления двуокись свинца заменили другими свинцовыми соединениями: азотнокислым свинцом Pb(N0 3) 2, суриком Pb 3О4, а также ввели в состав зажигательной массы калиевую селитру KN0 3.

Неприятным свойством фосфорных спичек был также тот удушливый запах, который они распространяли при зажигании. Дело в том, что сера, загоравшаяся от зажигательной массы и служившая для воспламенения дерева, при сгорании образует сернистый газ SO, обладающий резким удушливым запахом. Кроме того — самое разгорание спички, покрытой серой, происходило довольно долго. Между прочим у нас во время гражданской войны появились кое-где подобные спички, и их свойства когда очень метко характеризовали словами: «Пять минут вонь, потом огонь».

Для устранения этого недостатка спичку вместо серы начали пропитывать воском, стеарином или парафином. Все это значительно улучшило качество спичек и удешевило их производство, которое поэтому начало принимать широкие размеры.

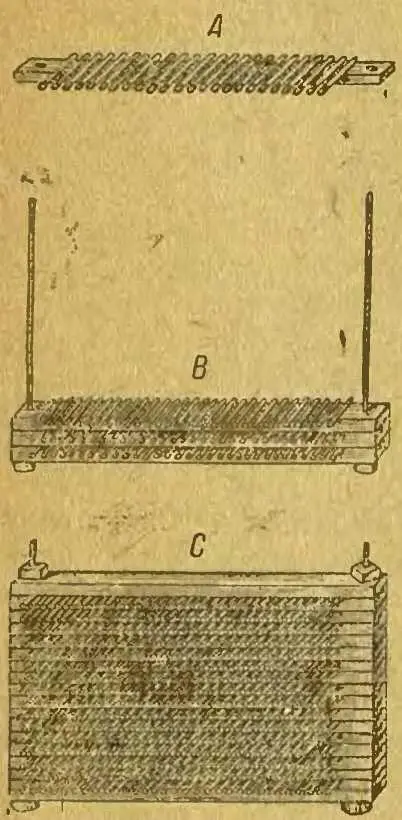

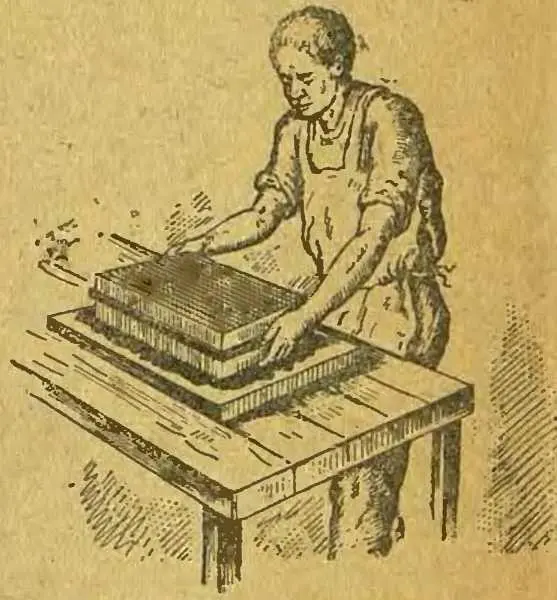

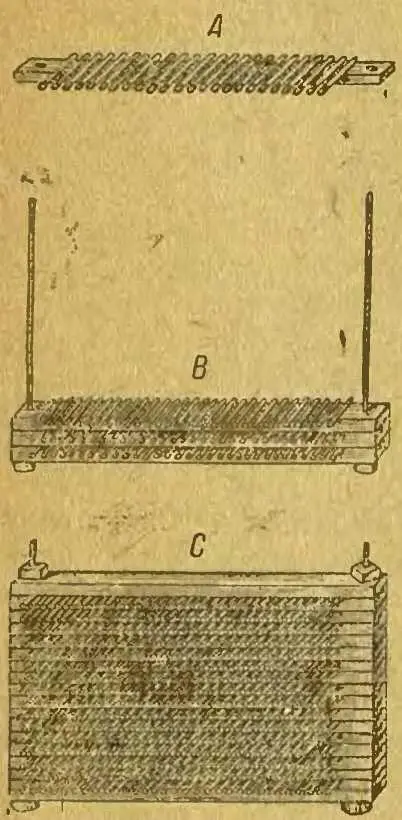

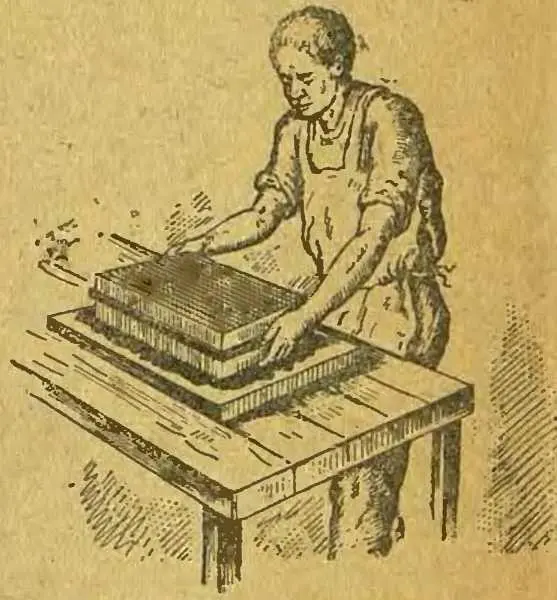

Для приготовления «соломки» в то время чаще всего применяли ель или сосну, причем строгали ее сначала ручным способом и лишь значительно позже начали пользоваться для этого машинами. Палочки хорошо просушивались и укладывались затем в ряд на дощечку (А — рис. 10). Потом дощечки с соломкой клали друг на друга (В), плотно стягивали винтами (С) и кончики их сначала погружали в расплавленную серу (позже воск, стеарин или парафин), а затем в зажигательную массу (рис. 11). В заключение следовали сушка и укладка в коробки.

Рис. 10. Укладка спичек для обмакивания

Таким образом фосфорная спичка, казалось, прекрасно разрешала наконец задачу. Она была дешева, удобна в обращении, допускала массовое производство и получала все более и более широкое распространение. Но… в действительности дело обстояло не так: о самом главном недостатке фосфорных спичек мы еще ничего не сказали. А этот недостаток стал особенно остро ощущаться именно тогда, когда развилась массовая фабрикация спичек и когда они стали проникать в каждый дом и в каждую кухню.

Рис. 11. Обмакивание спичек в зажигательную массу

Опасная работа

Тогда только хорошо узнали, насколько ядовитым и опасным веществом является белый фосфор.

Поступает рабочий на спичечную фабрику. Работа не очень трудная, и первое время все идет как будто бы хорошо. Но вот рабочий начинает покашливать, у него воспаляются дыхательные пути, появляется бронхит. «Вероятно, думает он, простудился». Но дальше однако дело идет хуже, — начинают болеть кости, воспаляются десны, развивается костоеда нижней челюсти, появляются язвы, гнойники, свищи с зловонным гноем, обильное слюнотечение, развивается омертвение костей. В запущенных случаях дело обычно кончалось смертью. Но даже и при своевременном лечении выздоровление совершалось очень медленно. В последней же стадии болезни только операция, обезображивающая лицо, могла спасти больного от смерти.

Так ужасно действовало накопление фосфора в организме благодаря постоянному вдыханию его паров при работе на спичечной фабрике. При этом заболевания возникали иногда только через 5–8 лет после начала работы, а иногда даже через несколько лет после прекращения ее. И эти заболевания были чрезвычайно широко распространены: например на прежних спичечных фабриках Московской губернии, вырабатывавших фосфорные спички, костоедой нижней челюсти заболевало около пятой части всех рабочих.

Читать дальше

![Борис Батыршин - К повороту стоять! [СИ]](/books/414988/boris-batyrshin-k-povorotu-stoyat-si-thumb.webp)

![Борис Сергуненков - Лесные сторожа [Повесть и рассказы]](/books/426961/boris-sergunenkov-lesnye-storozha-povest-i-rasska-thumb.webp)