ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗАПАЛЫ

ПРОИЗВОДСТВО КОММУНАЛЬНЫХ МАСТЕРСКИХ «ЭЛЕКТРОЗАПАЛ»

Петроград

СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ

1. Все хозяйственные запалы горят без отказа.

2. Запалы вставляются в трубку с химическим составом и быстро вынимаются.

3. Закрывать трубку быстро и осторожно.

4. Не загоревшийся сразу запал не бросать, проведя его по шероховатой поверхности, он должен загореться.

5. Хранить запалы в сухом месте.

6. Зажигать запалы в некотором расстоянии от себя и не держать над открытой коробкой, скатертью, столом и пр.

Комитет рабочих К.М.Э.

Это было неожиданное воскрешение старинного химического огнива. «Химический состав» в трубочке представлял собой не что иное как асбестовую вату, пропитанную серной кислотой, а головка «запалов» состояла из серы, бертолетовой соли и сахара. Те ленинградцы, которые в свое время испортили себе немало одежды, скатертей, столов и прочего капающим с запала «химическим составом», отлично понимают, почему это химическое огниво прошлого века так скоро вышло из употребления.

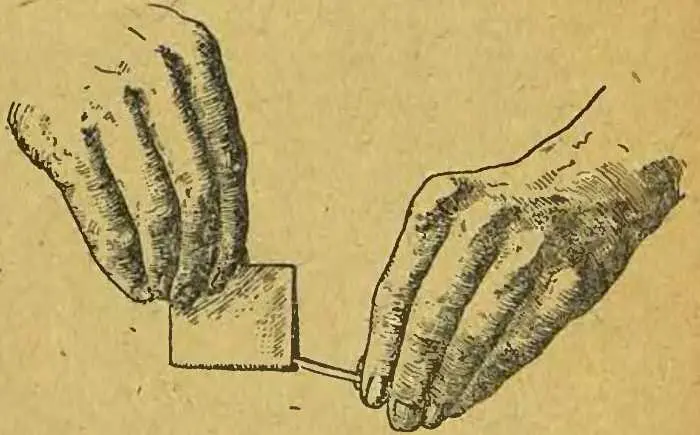

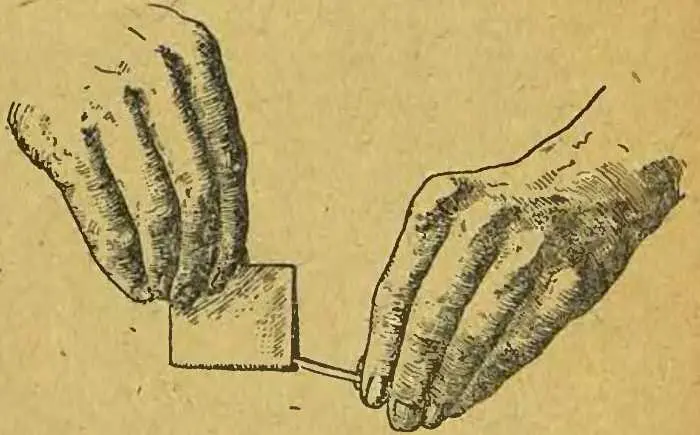

Его сменили «конгревки» — спички, головка которых была покрыта смесью серы, бертолетовой соли и сернистой сурьмы. Бумажная коробка заключала в себе около сотни таких спичек. Зажигались они трением между сложенным пополам листиком песчаной или стеклянной бумаги (рис. 8). Но… при этом слышался сильный треск, напоминающий треск ракеты, головка часто отскакивала и, вместо того чтобы зажигать лучинку, пребольно обжигала пальцы. Некоторое представление о таких спичках имеют те, которые помнят гражданскую войну, когда не хватало нужных материалов для производства хороших спичек. Бывало, раньше чем зажечь спичку, внимательно осмотришься вокруг, на всякий случай плотно зажмуришь глаза и с замиранием сердца «чиркаешь», если можно, то где-нибудь под столом; треск при этом раздавался такой, что нервный сосед обязательно вздрагивал.

Рис. 8. Зажигание «конгревки»

Вполне ясно, что потребителю не особенно приятно было иметь дело с подобными спичками, и он предъявлял требования на более удобную в обращении продукцию. Но его требования начали более или менее удовлетворяться лишь тогда, когда для изготовления спичек додумались применять фосфор.

Неожиданное открытие

В половине XVII в. в немецком городе Гамбурге жил купец Бранд. В молодости он был военным, потом вышел в отставку и женился на богатой вдове. Но так как Бранд любил «хорошо пожить», то скоро состояние жены было растрачено и явилась срочная необходимость «поправлять дела». С этой целью Бранд решил заняться алхимией.

В те времена люди думали, что самые различные вещества можно бесконечно превращать друг в друга, например одни металлы — дешевые в другие — дорогие. И они имели тогда не мало оснований так думать. Из своей производственной практики они знали например, что из многих камней, на вид ни к чему непригодных, можно приготовить блестящие металлы. Они знали, что из знакомой многим руды — свинцового блеска — можно приготовить серебро, хотя правда и немного. Нам теперь известно, что серебро из свинцового блеска можно получить только тогда, когда его соединения уже содержатся в руде, но в те времена думали, что оно непосредственно получается из тех же веществ руды, что и свинец. Подобные знания привели тогдашних ученых к заключению, что драгоценные металлы, как и все в природе, получаются из очень немногих простых и обыкновенных веществ, например из земли, серы, воды, воздуха, огня и т. п. (огонь тогда тоже считали за особое вещество). Надо лишь выведать у природы ее тайну, надо узнать, как из этих веществ или других, образовавшихся из них (например из дешевых металлов), получаются золото и серебро, и тогда можно разбогатеть.

Потом решили, что для превращения в золото дешевых металлов необходимо особое чудодейственное вещество, которое назвали «философским камнем». Этому воображаемому «камню» приписывали также способность излечивать болезни, возвращать молодость старикам и т. п. Появилось немало людей, всю жизнь занимавшихся отыскиванием этого чудесного средства, и вот таких-то людей называли алхимиками.

Немудрено, что и Бранду алхимия казалась лучшим средством для поправления своих расстроенных дел.

Читать дальше

![Борис Батыршин - К повороту стоять! [СИ]](/books/414988/boris-batyrshin-k-povorotu-stoyat-si-thumb.webp)

![Борис Сергуненков - Лесные сторожа [Повесть и рассказы]](/books/426961/boris-sergunenkov-lesnye-storozha-povest-i-rasska-thumb.webp)