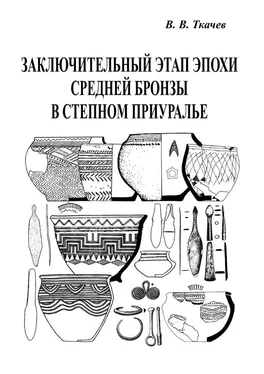

Великолепные памятники абашевской культуры выявлены недавно в среднем течении р. Салмыш, правого притока р. Сакмары (рис. 1). Наиболее выразительным на сегодняшний день абашевским некрополем в степном Приуралье нужно признать могильник Белозерский I (Халяпин М. В., 2000). Экспедицией Оренбургского госпедуниверситета в 1998 году было раскопано три из тринадцати курганов, расположенных на первой надпойменной террасе левого берега старицы р. Салмыш. Насыпи уплощенные диаметром 12-16 м и высотой от 0,3 до 0,6 м. Подкурганные сооружения представлены мощными каменными кольцами из поставленных на ребро массивных плит. Обычно в центральной части располагаются одна или две крупные могилы, на периферии под каменными выкладками в двух курганах обнаружены камеры небольших размеров. Надмогильные и внутримогильные конструкции представляли собой каменные выкладки, ящики или цисты, иногда сооруженные на уровне древнего горизонта (рис. 7, I-IV). Ямы прямоугольной формы со скругленными углами незначительно углубленные в материк. Погребальные сооружения ориентированы по линии СЗ-ЮВ. Практически все захоронения разрушены, поэтому реконструировать способы обращения с телами умерших не удалось. В ряде случаев на дне ям зафиксированы растительные подстилки, мел, охра. Широко практиковались огненные ритуалы, отмечены находки остатков жертвоприношений и заупокойных тризн в виде отдельных костей животных. Погребальный инвентарь включал в себя глиняную посуду и бронзовые украшения: пронизи из спирально закрученной проволоки, желобчатые височные подвески в полтора или два оборота (рис. 7, 1-15). Один из сосудов был отремонтирован посредством бронзовой скобы (рис. 7, 11).

Несколько южнее описанного могильника, вниз по р. Салмышу, открыт уникальный могильник у горы Березовой, расположенный на краю первой надпойменной террасы (Халяпин М. В., 2001; 2005) (рис. 1). Можно выделить как минимум три стратиграфических горизонта функционирования погребальной площадки. Самый ранний из них относится к заключительной фазе СБВ. С этим периодом существования могильника связан низкий участок на окраине срубного поселения Буланово II, расположенного на останце у подошвы террасы правого берега р. Салмыш, между горой Березовой и болотом Гнилые Лозки, где выявлен слой с абашевской керамикой.

На территории памятника раскопана овальная в плане каменная ограда № 1, размерами 9,6х7,8 м, внутри которой фиксировалась небольшая грунтовая насыпь. Ограда сооружена из поставленных на ребро каменных плит и валунов больших размеров и массивных каменных плит, использовавшихся в качестве облицовки конструкции и крепиды для насыпи. В центральной части ограды исследовано сильно разрушенное основное погребение 3, совершенное на уровне материка. Контуры ямы проследить не удалось, но можно предполагать широтную с отклонением ориентацию могилы. Разрозненные человеческие кости принадлежали скелету женщины в возрасте 25-35 лет, лежавшей, вероятно, головой на северо-запад. На дне фиксировалась посыпка угольками, среди костных останков человека обнаружены кусок медного шлака и кость животного. В предполагаемом изголовье in situ стоял глиняный сосуд кубкообразной формы с плавнопрофилированным туловом, достаточно высокой, слегка отогнутой наружу шейкой, и небольшим поддоном с закраиной. Сосуд украшен горизонтальными и наклонными линиями, образующими по тулову горизонтальную елочку (рис. 8, 23). Декор выполнен глубоким небрежным прочерчиванием.

В пределах ограды зафиксированы еще два детских захоронения, отнесенных М. В. Халяпиным (2001) к числу позднесинташтинских. Не вдаваясь сейчас в проблему отнюдь культурной атрибуции указанных погребений, к которой вернемся позже, заметим, что планиграфически они вписываются в группу размещавшихся рядами погребений ПБВ, занимающих более позднюю стратиграфическую позицию. Показательно, что детские погребения были впущены в ограду № 1 без учета особенностей рельефа, в соответствии с общей планировкой позднего некрополя. Тот факт, что впускные ямы нарушили каменную конструкцию (Халяпин М. В., 2001; 2005, с. 203-204), может свидетельствовать о значительном временном интервале между функционированием погребальной площадки в эпохи средней и поздней бронзы. По крайней мере, к моменту совершения впускных захоронений каменное сооружение, видимо, уже находилось в риунированном состоянии, и было полностью задерновано, так что не читалось в рельефе.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу