В целом, синхронизация вольско-лбищенской культурной группы с абашевской культурой, позднекатакомбными культурными образованиями и ранним этапом бабинской культуры (КМК), обоснованная недавно Р. А. Литвиненко (2001, с. 167, табл. 1), не вызывает возражений. Факты, подобные приведенным выше, могут свидетельствовать о некоторой хронологической протяженности функционирования вольско-лбищенской культурной группы. Поэтому нельзя исключать ее участие в генезисе культурных образовании ПБВ.

Вольско-лбищенская проблематика изобилует интереснейшими сюжетами. Так требует объяснения вопрос о том, что заставляло носителей лесных культур с боевыми топорами и шнуровой керамикой осваивать совершенно не свойственные им экологические ниши в степных районах Волго-Уралья и даже полупустынях Северного Прикаспия. Некоторые аналогии с вольско-лбищенским керамическим комплексом отмечены даже в морфологии и орнаментации глиняной посуды укрепленного поселения Токсанбай, открытого недавно на Устюрте (Самашев З. С. и др., 2002, с. 178). Топография вольско-лбищенских поселений, в том числе и в лесостепных районах Поволжья недвусмысленно указывает на наличие враждебного окружения. В то же время функционирование собственного очага металлообработки (Кореневский С. Н., 1977, с. 48), актуализирует проблему определения сырьевых источников, а значит и выяснения характера взаимодействий со степными культурами Волго-Уралья.

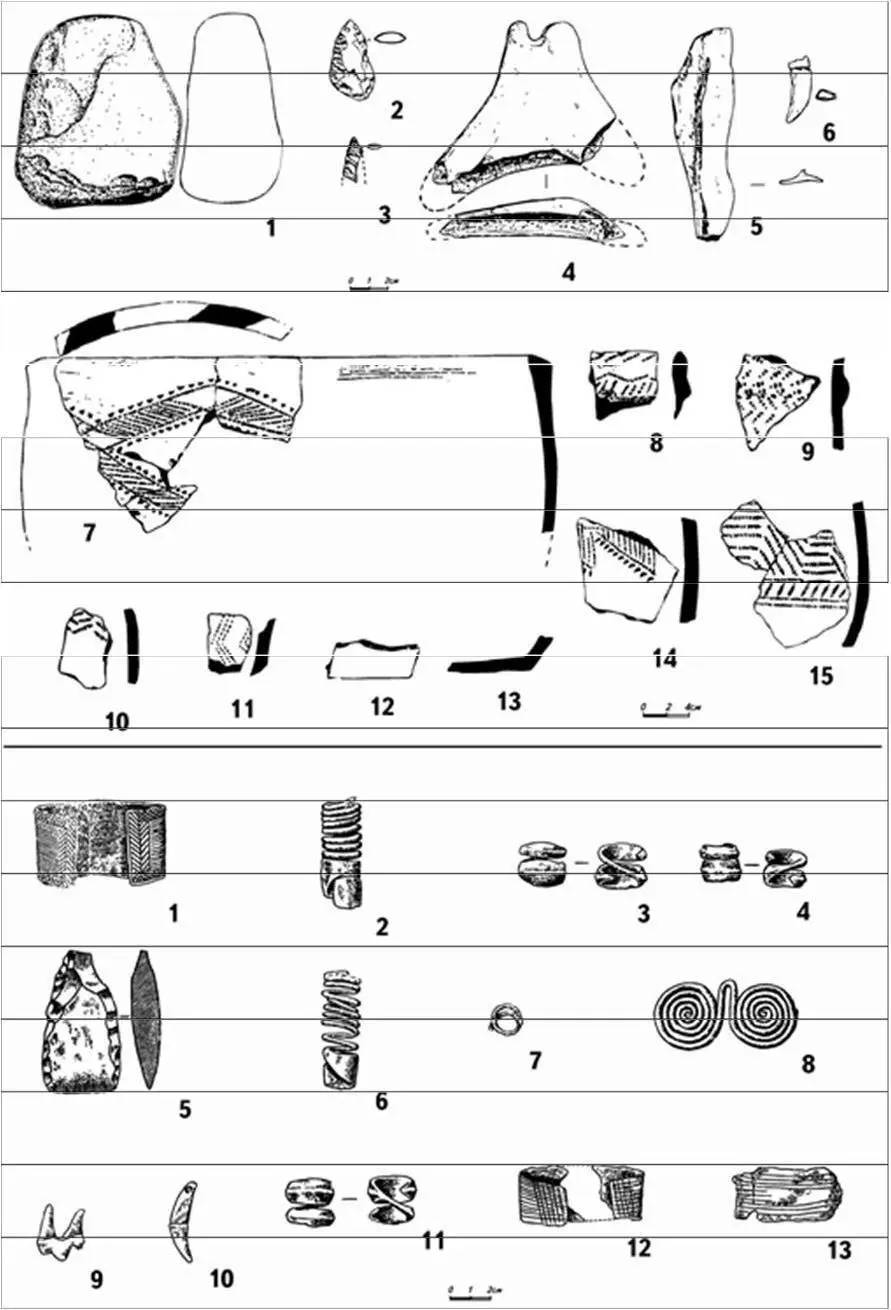

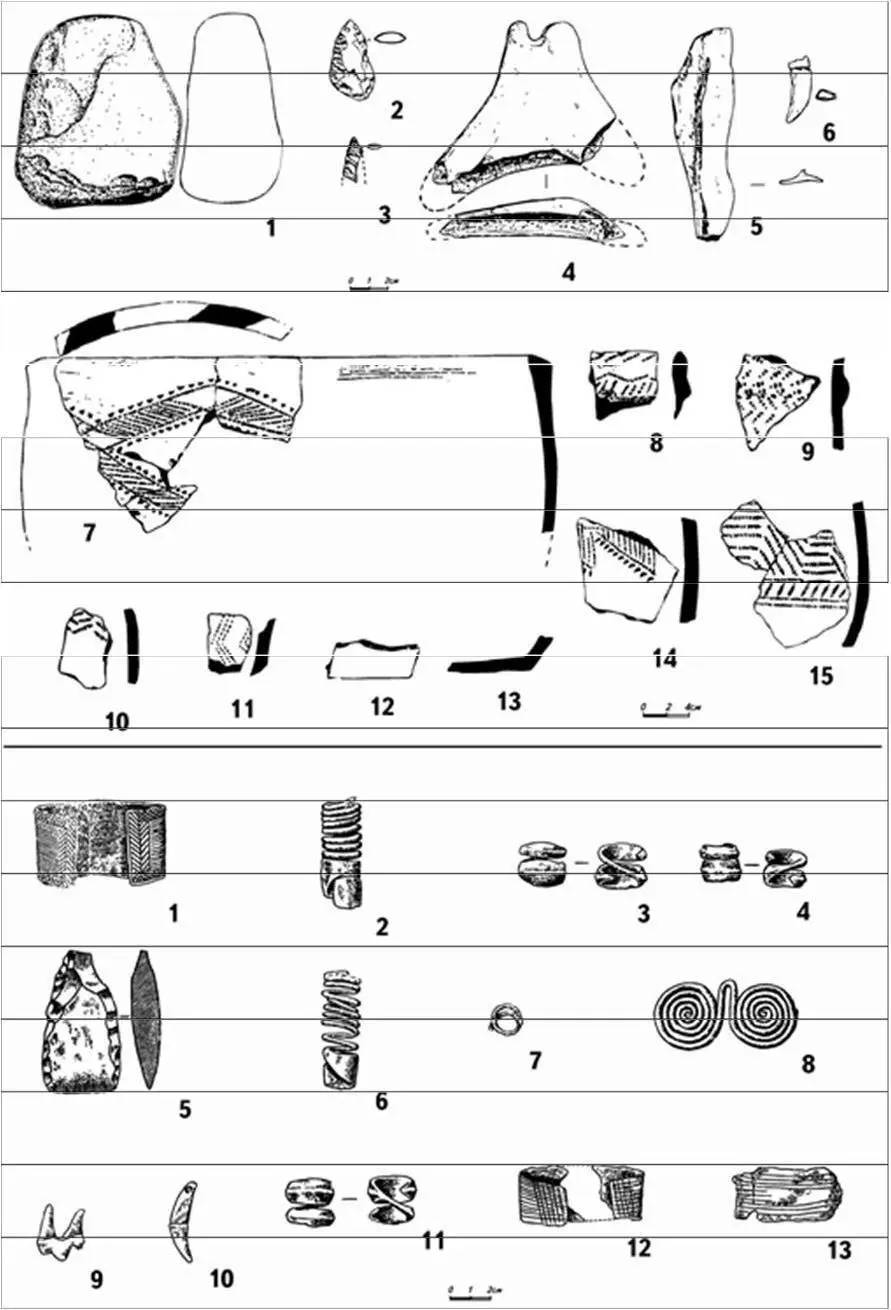

Рис. 2. Вольско-лбищенская культурная группа.

Большой Дедуровский Мар: 1-3 – камень, 4-6 – кость, 7-15 – керамика; СевероБирский могильник: 1-4, 6-8, 11-13 – бронза, 5 – камень, 9, 10 – кость.

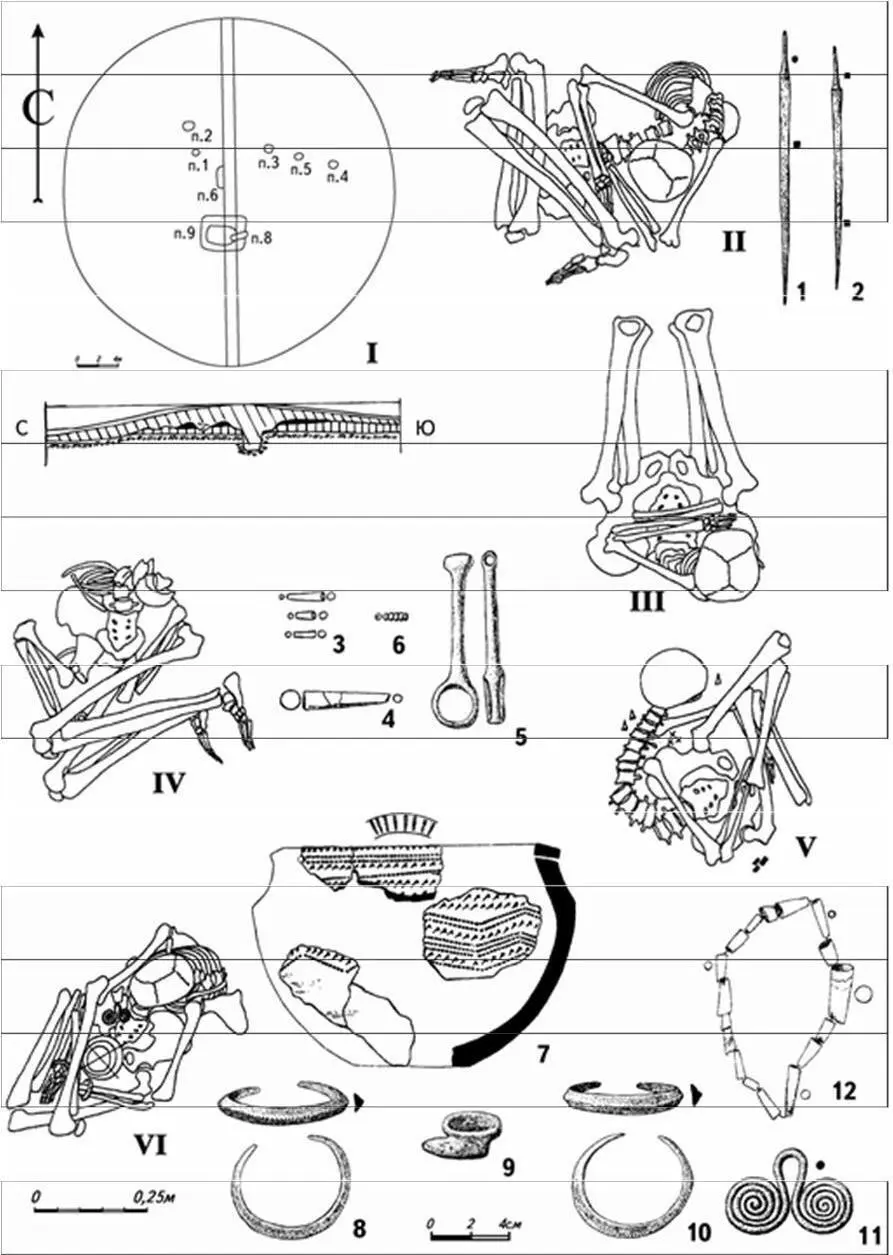

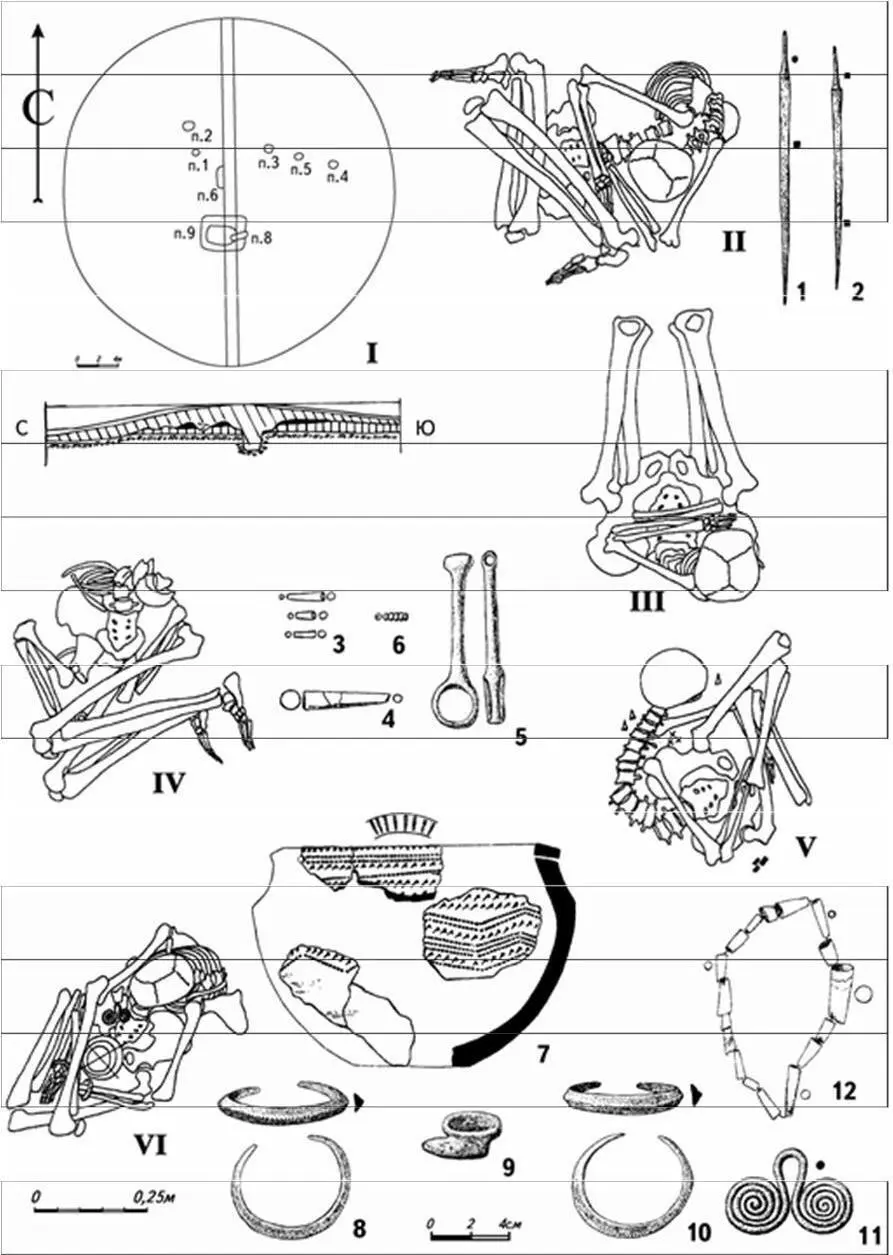

Рис. 3. Вольско-лбищенская культурная группа.

Могильник Тамар-Уткуль VII, курган 4: I – план и разрез кургана; II – план погребения 1; III – план погребения 2; IV – план погребения 3; V – план погребения 4; VI – план погребения 5; 1, 2 – инвентарь из погребения 1, 3-6 – инвентарь из погребения 3, 7-12 – инвентарь из погребения 5: 1, 2, 8, 10, 11 – бронза, 3, 4, 12 – аковина, 5 – кость, 6 – паста, 7 – керамика, 9 – камень.

ГЛАВА II

ПРИУРАЛЬСКАЯ АБАШЕВСКАЯ КУЛЬТУРА

Изучение абашевской культуры на Южном Урале имеет давнюю историю. Историографические обзоры по абашевским древностям лесостепных районов Приуралья присутствуют в ряде обобщающих работ (Горбунов В. С., 1986, с. 5-17; 1992б, с. 22-43, 143-144). Поэтому нет необходимости останавливаться на этом вопросе. Отметим лишь, что в настоящее время абашевская культура является одной из наиболее хорошо изученных в регионе. Основательный фундамент для характеристики абашевских древностей в Приуралье был заложен К. В. Сальниковым (1967, с. 18-145).

К середине 80-х годов XX века, благодаря масштабным полевым исследованиям, источниковедческая база пополнилась большим количеством новых памятников. Их систематизацией, типологическим анализом вещевых комплексов, классификацией погребального обряда и архитектурных сооружений на поселениях и в некрополях особенно плодотворно занимается В. С. Горбунов. Осуществление первичных исследовательских процедур позволило исследователю не только дать исчерпывающую характеристику абашевских памятников на Южном Урале, но и непосредственно выйти на уровень историкокультурных реконструкций, обратившись, вслед за К. В. Сальниковым, к вопросам происхождения, периодизации и хронологии, выяснения направленности культурных взаимодействий и исторических судеб абашевского населения, получившим наиболее полное освещение в обобщающих монографических работах (Горбунов В. С., 1986; 1992, с. 143-153).

С точки зрения определения таксономического ранга абашевских памятников Приуралья выделяются два основных направления. С развитием теоретического положения, сформулированного еще в конце 50-х годов ХХ века А. П. Смирновым (1957, с. 19) о возможности выделения особой «баланбашской» культуры в бассейне р. Белой связана концепция абашевской культурно-исторической общности, в рамках которой массиву абашевских памятников Южного Урала придается статус самостоятельной археологической культуры. Впервые толкование абашевских древностей Приуралья как отдельной археологической культуры внутри абашевской культурно-исторической общности было предложено А. Д. Пряхиным (1974, с. 14; 1976; 1977). К подобной трактовке явно склоняется еще один авторитетный современный исследователь абашевской культуры В. С. Горбунов, при этом синташтинские памятники в Зауралье рассматриваются автором в качестве локального восточного варианта приуральской абашевской культуры, наряду с баланбашскими, локализующимися к западу от Уральского хребта (Горбунов В. С., 1992, с. 144).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу