Знаменитый фонтан в Женеве (Швейцария) с располагаемой мощностью в 1360 л.с. подает воду с уровня озера на высоту 140 метра (скорость около 200 км/час) с величиной подачи свыше 5000 л.c.

На жителей Лондона большое впечатление производил в XVI веке насос голландского инженера Петера Мориса (Peter Morice), подававший при испытании струю воды выше шпиля церкви святого Магнуса вблизи одного из лондонских мостов. Привод насоса осуществлялся от водяного колеса, установленного на пароме в проеме моста. Морис получил пожизненное право беспошлинно использовать часть пространства на мосту.

Во времена Средневековья поршневой насос стал основным средством для подачи воды и откачки ее из шахт. Тогда обратили внимание на то, что вода не поднимается за поршнем, если входная труба имеет длину более 8–9 метров. Это позволило великому ученому, создателю современной физики, Галилео Галилею (Galileo Galilei, 1564–1642) высказать такой афоризм: природа боятся пустоты, но только до определенного предела. Однако ему не удалось объяснить непонятное явление. Эту задачу решили позднее его ученики и последователи. Они убедительно доказали, что в обычных условиях вода не может находится при величине абсолютного давления ниже атмосферного, эквивалентного 10 метрам водяного столба или 760 мм ртутного столба. Интересно, что великий Паскаль, как истинный француз, использовал для измерения атмосферного давления и красное вино: у стены его дома некоторое время находился барометр, показывающий величину давления по высоте этого традиционного для его страны напитка (порядка 14 метров).

В качестве примера насоса XVII века приведем описание машины, созданной под руководством политического деятеля и дипломата Самюэля Морленда. Это был плунжерный насос с приводом от кулачка. Плунжер находился между двумя роликами. Нагнетательный и всасывающий клапаны находились в чугунном цилиндре. Там же была установлена кожаная манжета. Медный плунжер имел диаметр на 1 % меньше диаметра цилиндра. Насос отличался большим ходом. Отметим, что Самюэль Морленд изобрел также счетную машину и создал акустические приборы (в том числе переговорную трубу), барометры и паровые машины. Первые насосы были одноцилиндровыми и двухцилиндровыми, но поршень только одной стороной соприкасался с жидкостью, а другой с воздухом. Затем догадались сделать двухсторонний насос или машину двойного действия, которая имела две пары клапанов и рабочие цилиндры с обеих сторон поршня. Когда с одной стороны поршня происходит всасывание жидкости, с другой она вытесняется. Затем для увеличения величины подачи и уменьшения ее неравномерности стали делать многоцилиндровые насосы, а для повышения напора – многоступенчатые, когда выход одного цилиндра соединен с входом последующего.

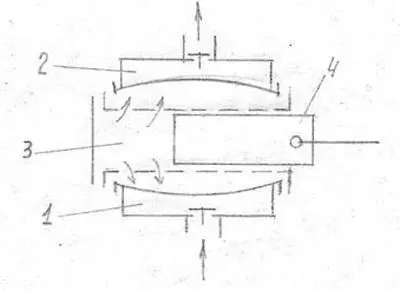

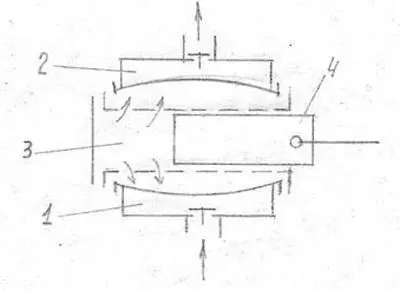

Рис. 3.10. Мембранно-поршневой насос

В 1841 году Генри Вортингтон (Wortington) разработал прямодействующий паровой насос, создав агрегат из паровой машины и поршневого насоса. Такие насосы были очень эффективны до появления электрических машин.

Отметим, что трехцилиндровый насос имеет более равномерную подачу, чем четырехцилиндровый. Создано много разновидностей возвратно-поступательных насосов, одинаковых по принципу действия с поршневыми: плунжерный, мембранный….

Очень интересную конструкцию имеет плунжерно-мембранный насос для подачи вредных жидкостей. Рабочая полость ограничена цилиндрическим корпусом с клапанами и мембраной. Нейтральная жидкость вытесняется через отверстия, расположенные равномерно в цилиндре плунжерного насоса при прямом ходе и поступает обратно при увеличении объема.

3.5. Первые роторные насосы

Человек при вращательном движении механизма может развить мощность на 35 процентов больше, чем при возвратно-поступательном: в среднем 66 и 49 ватт, соответственно. Поэтому раньше или позже должен был бы найтись изобретатель насоса с вращательным движением основных рабочих деталей (профессионалы называют их рабочими органами). Первое описание таких машин среди многих других появилось в книге Агостино Рамелли (Ramelli, 1530–1560), инженера христианнейшего короля Франции и Польши (Генрих III – сын Генриха II и знаменитой Екатерины Медичи). Книга вышла в 1588 году в Париже на средства автора. Автор получил образование «в математике и высших науках», к которым относилось тогда и инженерное дело, в школе Леонардо да Винчи под руководством одного из его учеников – маркиза Мариньяно.

Читать дальше