В 1960 году в Дайтоне (США) состоялся первый симпозиум по бионике , который официально закрепил рождение новой науки. Бионика (от греческого слова bion – элемент жизни, живущий), наука, пограничная между биологией и техникой, решающая инженерные задачи на основе анализа структуры и жизнедеятельности организмов. Бионика тесно связана с биологией, физикой, химией и инженерными науками. Идея применения знаний о живой природе для решения инженерных задач принадлежит Леонардо да Винчи, который в частности разработал проект летательного аппарата с машущими, как у птиц, крыльями – орнитоптера. Одной из задач бионики является создание эффективного искусственного мускула, так как естественные мускулы способны на гибкие и плавные движения при прекрасном соотношении массы и мощности. Все вместе 656 мускулов человека составляют 40 % его веса. Мускулы глаза, например, сокращаются в день более 100 000 раз. Непосредственное преобразование химической энергии в работу экологично и обладает высоким КПД.

Основным источником для производства биогаза являются коровы. Вот уже не менее восьми тысяч лет люди их интенсивно разводят. Сегодня по численности эти млекопитающие занимают второе (после человека) место – на Земле их 1,3 млрд. особей. В Латинской Америке на каждые 10 человек приходится по девять коров. В Австралии коров больше, чем людей, на 40 %. Общий вес живого этого поголовья втрое превышает коллективную массу человечества. Среднестатистическая величина потребления говядины человеком составляет 40 кг в год, а она, эта говядина, до того, как оказаться у нас на столе, в свою очередь, съедает ежегодно 600 млн. тонн зерна (треть мирового урожая). За последние 60 лет примерно две трети всех степных районов на свете превратились в пастбища. В качестве примера можно упомянуть, что более четверти всех лесов Южной Америки превращено в пастбища (для каждой местной коровы там уничтожено 18 тыс. м 2тропических джунглей).

Двухлетняя корова может дать 300 кг мяса, но требует для откорма 3,5 т сои и зерна, 14 600 л воды. Еще 600 000 л драгоценной влаги затрачивается на выращивание корма. За два года жизни организм коровы выделяет в атмосферу около 200 тысяч литров метана. Таким образом, объем этого ядовитого газа, выделяемый всем мировым коровьим сообществом, почти не уступает выхлопам мирового автопарка. Каждое животное дает ежедневно 20 кг навоза.

3.1. Первые машины и устройства для подачи воды

Первым устройством для переноса (подачи) воды было, по всей вероятности, кожаное или деревянное ведро. Затем – корзина из прутьев, обмазанная глиной. В древнем Египте или Месопотамии придумали колодезный журавль с противовесом (на востоке – шадуф). Люди, стоящие гуськом и передающие друг другу ведра, могли создать поток воды. Другой древний способ создания потока воды сейчас применяется в Средней Азии, когда группа людей подает воду по каналам (арыкам) с помощью лопат. А машина для создания потока жидкой среды называется на русском языке насосом. Этот термин придумал великий М. В. Ломоносов, хотя еще долго использовался термин «помпа».

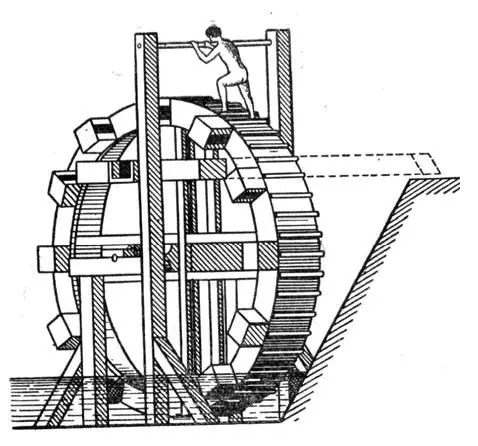

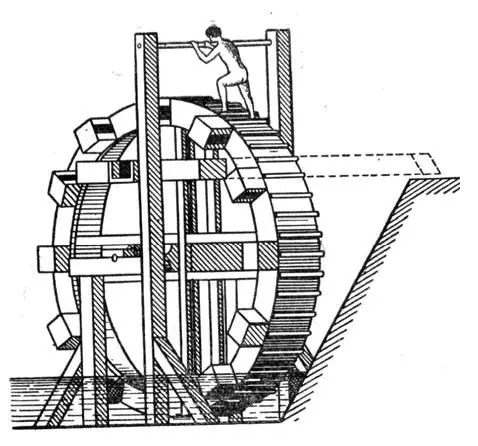

Неизвестно имя гениального изобретателя, который догадался прикрепить ведра к периферийной части деревянного колеса, которое могли вращать люди (чаще всего рабы) или животные. Эта машина была выдающимся сооружением и применялась с глубокой древности почти до наших дней. Водоподъемные колеса могли подавать до 10 кубических метров воды в час на высоту 3–4 метра.

Рис. 3.1. Ступальный привод для подачи воды

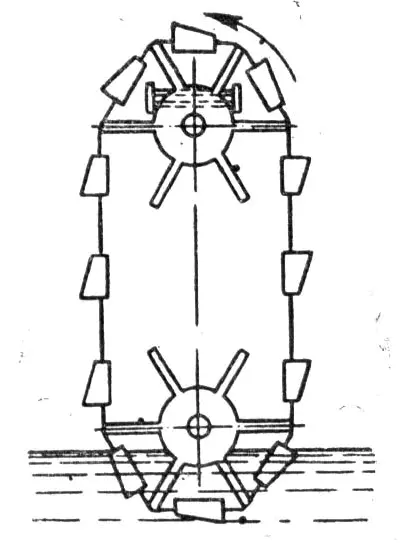

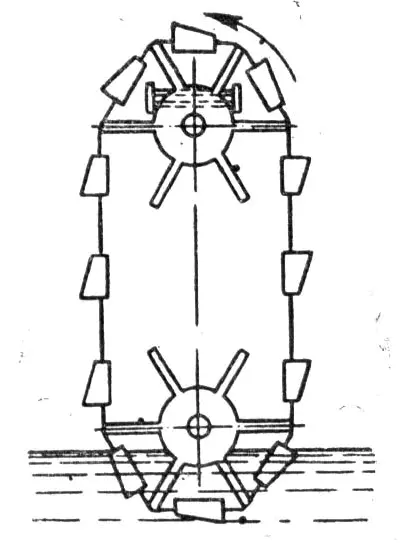

Следующим шагом было создание так называемой нории (исп. norria от арабск. наора водокачка), которая представляла собой веревку или цепь с ковшами. Затем кто-то заметил, что если норию пропустить через вертикальный или наклонный желоб с водой, то вместо ковшей или ведер можно использовать диски или шары: поток воды при этом можно было сделать более равномерным при меньшем усилии. Так появился второй основной тип насоса – динамический. Отметим, что когда человек гонит лопатой или доской воду по канаве, он тоже использует динамический принцип работы гидравлической машины. С помощью норий в Древнем Египте подавали воду из колодцев глубиною до 100 метров.

Рис. 3.2. Нориа с емкостями

Читать дальше