Насос – одна из наиболее распространенных машин: пятая часть, вырабатываемой в мире электроэнергии идет на привод различных насосов. А насосы получают энергию также от двигателей тепловых, водяных, ветряных…

Длительное время насосы предназначались для подъема воды и подачи ее потребителю. Однако в настоящее время область их применения необычайно широка и многообразна. Кроме коммунального и промышленного водоснабжения насосы применяются для орошения, гидроаккумулирования, транспорта. Существуют насосы тепловых и атомных электростанций, судовые насосы, специальные типы насосов для химической, нефтяной, бумажной, торфяной и других отраслей промышленности. В качестве вспомогательных устройств насосы входят в большинство машин для обеспечения смазки. Насосы являются одним из наиболее распространенных видов машин, причем их конструктивное разнообразие исключительно велико. Много насосных агрегатов связано с турбинами и двигателями внутреннего сгорания. Насосы перекачивают разнообразные жидкости: чистейшую артезианскую воду и фекалии, кислоты и щелочи, жидкий водород и расплавленный металл, вино и молоко, масло и жидкости с абразивными частицами.

Наиболее правильно в настоящее время определять насос как машину для преобразования механической энергии двигателя в энергию перекачиваемой жидкости. Такое более общее определение выявляет энергетическую сущность этой машины и физику происходящих в ней рабочих процессов.

Схожесть физических свойств жидкостей и газов позволяет установить сходство насосов с энергетической группой газовых машин: вентиляторами, газодувками, компрессорами, преобразователями механической энергии двигателя в энергию состояния газа. В некоторой степени эти машины родственны обратным по процессам машинам – поршневым двигателям, гидравлическим, паровым и газовым турбинам. Отметим, что сжимаемостью газа во многих случаях, например, при рассмотрении работы вентилятора можно пренебречь.

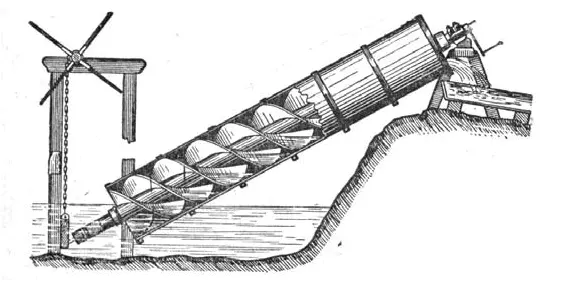

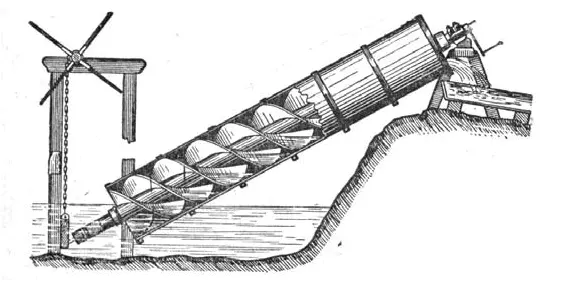

Очень давно люди стали использовать еще одну машину для подачи воды: винт или улитку Архимеда (Archimedes, 287–212 до н. э.). Правда, винтовая линия и винтовая поверхность были известны до Архимеда, их открытие связывают с именем Архита Тарентского (Archytas of Tarentum, 428–365 до н. э.) – математика школы Пифагора. Известно также, что Архимед ездил в Египет, в Александрию и там знакомился с достижениями науки и техники эллинизма. По всей вероятности Архимед усовершенствовал уже известную машину, но сделал это столь искусно, что именно он считается изобретателем водоподъемного винта. Действие водоподъемного винта основано на свойстве винтовой поверхности, которая противодействует силе тяжести. Винт устанавливается в деревянной трубе (обшивке) наклонно к плоскости горизонта под углом, меньшим угла наклона винтовой линии. При этом условии забранная порция воды будет перемещаться по винтовой поверхности снизу вверх. Нетрудно заметить, что описанная улитка (кохлея) аналогична цепочке ведер. Сохранилась помпейская фреска, на которой изображен архимедов винт с приводом от человека, переступающего ногами по обшивке машины.

На изготовление улитки уходит меньше, чем на изготовление водоподъемного колеса, дефицитного для стран Средиземноморья дерева. В северной Африке можно и сейчас найти действующую архимедову улитку. Только в 20-х годах нашего столетия демонтировали архимедов винт для откачки соляного раствора в Крыму. Архимедов винт диаметром 4,11 метра использовался на Чикагской магистрали еще в начале XX века, при частоте вращения 52 об/мин он подавал 1,73 кубических метров воды в секунду на высоту 10,6 метров.

Рис. 3.6. Винт Архимеда

Очень удобным оказался водоподъемный винт для откачки воды из рудников. Винты очень хорошо вписывались в наклонные выработки и могли практически полностью вывести всю воду на поверхность. Преимущества архимедова винта обеспечили ему широкое применение в течение многих столетий для различного применения. В частности он применялся в первых водопроводах Европы: в немецком городе Аугсбурге, в польском городе Фромберге (здесь все работы проводились под руководством великого астронома Коперника). По конструкции они часто отличались от античных. Появились многоступенчатые винты, расположенные по вертикали с промежуточными резервуарами. Это позволило уменьшить размеры по длине, сделать установку более компактной, удешевить изготовление винта. Далее винт стали изготавливать из спиральной трубы, надетой на деревянный вал.

Читать дальше