Выдающийся инженер античности Герон из Александрии (Hero (Heron) of Alexandria), умерший приблизительно в 70 году до н. э., оставил после себя трактаты, в которых описал много различных механизмов и машин. Он первым упомянул о поршневом насосе, изобретенным его учителем. Ктесибием (Ctesibius), который жил примерно в 100 году до н. э. С подобной машиной знакомы сейчас все велосипедисты. Ее основными деталями являются цилиндр и входящий в него с небольшим зазором поршень, который вытесняет из цилиндра воду или воздух. Очевидно, что подобное устройство следует отнести к объемным машинам, причем для своего функционирования оно должно иметь еще один узел: клапан.

Клапан – это устройство, которое может изменять проходную площадь, пропускающую поток жидкости или газа под воздействием рабочей среды. Если проходное сечение изменяется под воздействием внешних сил, то устройство в России называется дросселем, краном, задвижкой. Правда и в этом случае иногда используют термин клапан, оставляя за собственно клапаном дополнительное пояснение: Например, самодействующий клапан.

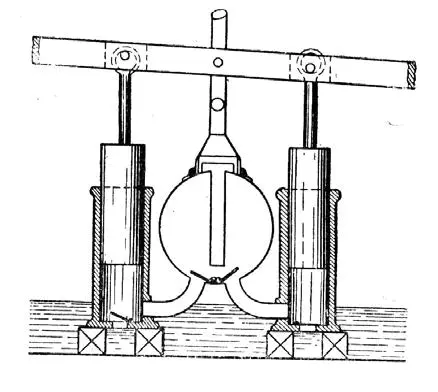

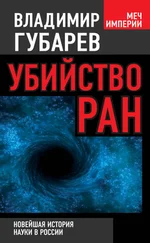

Рис. 3.7. Нагнетательный насос Ктесибия.

Кроме клапанов насос Ктесибия имел запорное устройство в виде трубы с двумя отверстиями, которая могла перекрывать выходные отверстия цилиндров или соединять их с выходной конической трубой для создания сильной струи воды. Насос Ктесибия столь совершенен, что, безусловно, его нельзя считать первой машиной подобного типа. Это ясно и из описания Герона, в котором говорится о том, что пожарный насос изготавливается подобно колодезным.

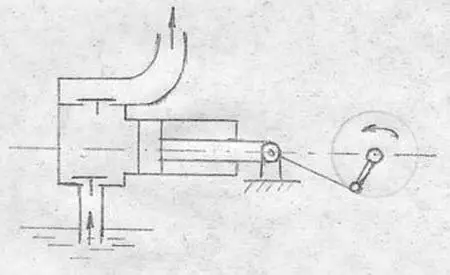

Самый простой поршневой насос с одним клапаном до сих пор применяется в водоснабжении, в том числе на садовых участках. В поршне имеется отверстие, закрытое пластиной, которая может поворачиваться вокруг оси, открывая проход воде при движении поршня вниз. При движении поршня вверх клапан закрывается весом воды. Поршень своей верхней поверхностью вытесняет воду в выходную трубу, а цилиндр заполняется водой вплоть до нижней поверхности поршня под действием атмосферного давления.

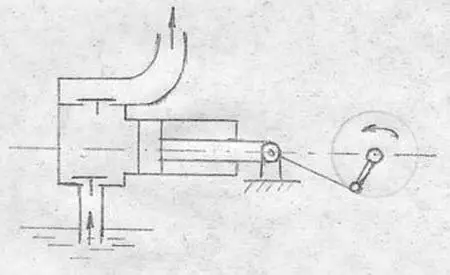

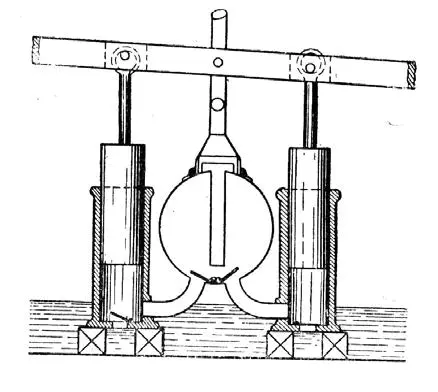

Рис. 3.8. Поршневой насос с механическим приводом

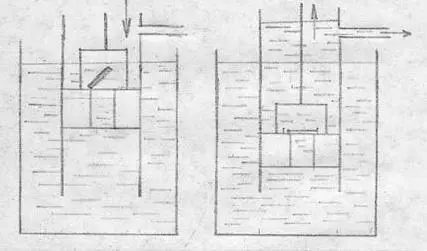

В античные времена принцип действия поршневого насоса объясняли не так. По мнению одного из первых ученых Аристотеля (Aristotle, 384–322 до н. э.) «природа питает отвращение к пустоте», поэтому вода следует за движущимся поршнем. Неправильное объяснение принципа действия насоса до некоторого времени не мешало их производству. Применялись они главным образом не в водоснабжении, а для тушения пожаров. Такие насосы изготавливались из бронзы, имели всасывающие и нагнетательные клапаны и два цилиндра: когда один цилиндр засасывал воду, другой подавал ее через нагнетательный клапан и сужающийся насадок с большой скоростью. Кроме описаний сохранились остатки поршневых насосов древнеримского периода. Так, археологические раскопки на территории нынешней Испании позволили найти 13 деревянных и 8 бронзовых поршневых насосов. Поршневые насосы различной конструкции в зависимости от назначения производятся уже более 2000 лет и продолжают оставаться одной из самых распространенных энергетических машин и настоящее время.

Рис. 3.9. Всасывающий насос Аристотеля

Очевидно, что эффективность работы поршневого насоса определяется в первую очередь величиной зазора между цилиндром и поршнем. При большом зазоре вода будет идти не только в выпускную трубу, но и во впускную, создавая обратный поток или утечки. Поэтому в насосах стали использовать для уплотнения кожаную манжету. Если манжету установить с натягом, то придется затрачивать дополнительную мощность для привода насоса. Наличие герметичных клапанов дало насосу возможность подавать воду на большую высоту. Теоретически герметичный объемный насос может создать на выходе давление любой величины (напомним, что давление – это сила сжатия, приходящаяся на единицу площади). Давление можно измерять высотой подъема жидкости. Так атмосферное давление эквивалентно примерно 10 метрам воды или 750 миллиметрам ртути. Максимальное давление, полученное с помощью поршневого насоса, достигало 30000 атмосфер. Такой насос мог бы поднять воду в фонтане на 300 километров.

Читать дальше