Lowell cerró de golpe la libreta que estaba revisando. -¿Está usted diciendo que todo fue imaginación mía?

– Usted mismo me dijo que hoy pensó haber visto a Jennison, y a Bachi, y a su primera mujer, y luego a su hijo muerto. ¡Santo cielo! -exclamó Fields.

Los labios de Lowell temblaron.

– Mire, Fields. Ésta es la última vuelta de tornillo…

– Cálmese, Lowell. No quise levantar la voz. No quise decir eso. -Yo suponía que usted sabría mejor que nosotros lo que debíamos hacer. ¡Después de todo, no somos más que poetas! ¡Creí que usted sabría con precisión cómo alguien ha ido siguiendo nuestro calendario de traducción!

– ¿Y eso qué significa, señor Lowell?

– Sencillamente esto: ¿quién, además de nosotros, conoce de primera mano las actividades del club Dante? Los aprendices de la imprenta, los grabadores, los encuadernadores… Todos los relacionados con Ticknor y Fields.

– ¡Ya! -Fields estaba asombrado-. ¡No invierta los papeles a mi costa!

La puerta que comunicaba la biblioteca con el estudio se abrió. -Caballeros, lamento tener que interrumpirlos -dijo Longfellow, al tiempo que introducía a Nicholas Rey.

Los rostros de Lowell y Fields reflejaron terror. Lowell farfulló una letanía de razones por las que Rey no podía detenerlos. Longfellow se limitó a sonreír.

– Profesor Lowell -dijo Rey-. Por favor, señores, estoy aquí para pedirles que me permitan ayudarlos.

Lowell y Fields olvidaron al momento su discusión y dieron una emocionada bienvenida a Rey.

– Comprendan que hago esto para detener las muertes -aclaró Rey-. Para nada más.

– No es ésa nuestra única meta -dijo Lowell tras una prolongada pausa-. Pero no podemos completar esto sin alguna ayuda, y usted tampoco. Este criminal ha dejado el signo de Dante en todo cuanto ha tocado, y para usted sería un error garrafal emprender esa dirección sin un traductor a su lado.

Longfellow los dejó en la biblioteca y regresó al estudio. Él y Greene estaban ocupados con el tercer canto del día, habiendo empezado a las seis de la mañana, trabajado y dejado atrás el momento crítico del mediodía. Longfellow escribió a Holmes pidiéndole que ayudara en la traducción, pero no recibió respuesta de Charles, 21. Longfellow preguntó a Fields si se podría convencer a Lowell para que se reconciliara con Holmes, pero Fields recomendó dejar que el tiempo calmara a ambos.

A lo largo del día, Longfellow tuvo que despachar un insólito número de extrañas peticiones de la acostumbrada variedad de gente que se presentaba. Uno del Oeste traía un «pedido» de un poema sobre los pájaros, que deseaba escribiera Longfellow, y por el que pagaría a tocateja. Una mujer, visitante habitual, puso el equipaje en la puerta, explicando que ella era la esposa de Longfellow que regresaba a casa. Un supuesto soldado herido acudía para pedir dinero. Longfellow se sintió apenado y le dio una pequeña cantidad.

– Pero, Longfellow, ¡el «muñón» de ese hombre no era más que su brazo doblado bajo la camisa! -dijo Greene una vez que Longfellow hubo cerrado la puerta.

– Sí, ya lo sé -replicó Longfellow, regresando a su butaca-. Pero, mi querido Greene, ¿quién va a ser amable con él si yo no lo soy?

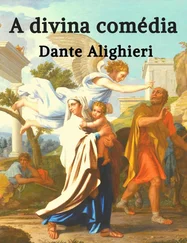

Longfellow reanudó su tarea con el Inferno, canto quinto, que había dejado sin completar hacía muchos meses. Se refería al círculo de los lujuriosos. Allí, vientos incesantes golpean a los pecadores desde todas direcciones, lo mismo que sus lascivos desenfrenos los golpeaban desde todas direcciones en vida. El peregrino pide hablar con Francesca, una hermosa joven a la que dio muerte su marido cuando la encontró abrazada al hermano de él, Paolo. Ella, con el espíritu silente de su amante ilícito al lado, flota hasta colocarse junto a Dante.

– A Francesca no le basta con sugerir que ella y Paolo simplemente sucumbían a sus pasiones, sino que narra su historia, llorando, a Dante -señaló Greene.

– Exacto -confirmó Longfellow-. Ella le dice a Dante que estaban leyendo el episodio del beso de Ginebra y Lancelote, cuando sus ojos se encontraron sobre el libro, y ella dice recatadamente: «Ese día ya no leímos más.» Paolo la toma en sus brazos y la besa, pero Francesca no lo culpa a él por su trasgresión, sino al libro que compartían. El autor de la novela es su traidor.

Greene cerró los ojos, pero no porque se durmiera, como solía hacer durante las reuniones. Greene creía que un traductor debería olvidarse de sí mismo y fundirse con el autor, y eso era lo que hacía al tratar de ayudar a Longfellow.

– Y así reciben el castigo perfecto: permanecer juntos para siempre, pero no volver a besarse ni sentir la emoción del cortejo; sólo experimentar el tormento de estar el uno junto a la otra.

Mientras hablaban, Longfellow advirtió las doradas trenzas y el rostro serio de Edith inclinándose al interior del estudio. Tras la mirada de su padre, la niña se escabulló hacia el vestíbulo.

Longfellow sugirió a Greene que hicieran una pausa. Los hombres de la biblioteca también habían abandonado sus debates para que Rey pudiera examinar el diario de investigaciones que llevaba Longfellow. Greene salió al jardín a estirar las piernas.

Mientras Longfellow retiraba unos libros, sus pensamientos viajaban a otros tiempos en aquella casa, tiempos anteriores a él mismo. En su estudio, el general Nathanael Greene, abuelo de su amigo Greene, había tratado de estrategia con el general George Washington cuando los informaron de la llegada de los británicos. Todos los generales reunidos en la habitación se apresuraron en busca de sus pelucas. También en aquel estudio, según una de las historias de Greene, Benedict Arnold hincó una rodilla y juró lealtad. Con este último episodio en mente, Longfellow pasó a la sala, donde encontró a su hija Edith hecha un ovillo sobre un sillón Luis XVI. Había empujado su asiento hasta colocarlo cerca del busto de mármol de su madre. El semblante color crema de Fanny siempre estaba allí cuando la niña la necesitaba. Longfellow nunca podía mirar un retrato de su esposa sin experimentar el estremecimiento de placer que sentía en los primeros días de su torpe noviazgo. Fanny jamás había salido de una habitación sin dejarlo a él con el sentimiento de que se llevaba algo de luz.

El cuello de Edith se curvó como el de un cisne para ocultar su rostro.

– A ver, corazón -dijo dulcemente Longfellow, sonriendo-. ¿Qué le pasa a mi cariño esta tarde?

– Siento haberte espiado, papá. Quería preguntarte algo y no pude evitar escuchar. Ese poema -dijo tímidamente, pero como sondeando-trata de las cosas más tristes.

– Sí. A veces la musa nos inspira eso. El deber del poeta consiste en referirse a nuestros momentos más difíciles con la misma honradez con que celebramos las alegrías, Edie, pues sólo atravesando los momentos más oscuros se alcanza, a veces, la luz. Eso es lo que hace Dante.

– ¿Por qué debéis castigar así al hombre y a la mujer del poema por amarse? -y una lágrima brotó de sus ojos azul celeste.

Longfellow se sentó en la butaca, la puso sobre sus rodillas e hizo un trono para ella con sus brazos.

– El poeta que compuso esa obra era un caballero bautizado como Durante, pero cambió este nombre por Dante, como en un juego infantil. Vivió hace unos seiscientos años. Él mismo se enamoró, y por eso escribe así. ¿Te has fijado en la estatuilla de mármol que hay encima del espejo de mi estudio?

Edith asintió.

– Bien, pues es el signor Dante.

– ¿Ese hombre? Tiene el aspecto de llevar metido el mundo entero en su mente.

– Sí. -Longfellow sonrió-. Y estaba profundamente enamorado de una muchacha a la que conoció mucho antes, cuando ella era…, oh, no mucho más joven que tú, querida (tendría la edad de Panzie), y se llamaba Beatrice Portinari. Tenía nueve años cuando él la vio por primera vez, en una fiesta, en Florencia.

Читать дальше