D’altra parte è indubbio che nel tradurre nel suo francese neogotico il latino di Adso, il Vallet abbia introdotto di suo varie licenze, e non sempre soltanto stilistiche. Per esempio i personaggi parlano talora delle virtù delle erbe rifacendosi chiaramente a quel libro dei segreti attribuito ad Alberto Magno che ebbe nei secoli infiniti rifacimenti. E’ certo che Adso lo conoscesse, ma rimane il fatto che egli ne cita dei brani che riecheggiano troppo letteralmente vuoi ricette di Paracelso vuoi chiare interpolazioni di un’edizione dell’Alberto di sicura epoca Tudor. [2] Liber aggregationis seu liber secretorum Alberti Magni , Londinium, juxta pontem qui vulgariter dicitur Flete brigge, MCCCCLXXXV.

D’altra parte ho appurato in seguito che ai tempi in cui il Vallet trascriveva (?) il manoscritto di Adso, circolava a Parigi un’edizione settecentesca del Grand e del Petit Albert [3] 3 Les admirables secrets d’Albert le Grand , A Lyon, Chez les Héritiers Beringos, Fratres, à l’Enseigne d’Agrippa, MDCCLXXV; Secrets merveilleux de la Magie Naturelle et Cabalistique du Petit Albert , A Lyon, ibidem, MDCCXXIX.

ormai irrimediabilmente inquinata. Tuttavia, come essere sicuri che il testo a cui si rifacevano Adso o i monaci di cui egli annotava i discorsi, non contenesse, tra glosse, scolii e appendici varie, anche annotazioni che poi avrebbero nutrito a cultura posteriore?

Infine, dovevo conservare in latino i passaggi che lo stesso abate Vallet non ritenne opportuno tradurre, forse per conservare l’aria del tempo? Non v’erano giustificazioni precise per farlo, se non un senso, forse malinteso, di fedeltà alla mia fonte… Ho eliminato il soverchio, ma qualcosa ho lasciato. E temo di aver fatto come i cattivi romanzieri che, mettendo in scena un personaggio francese, gli fanno dire “parbleu!” e “la femme, ah! la femme!”.

In conclusione, sono pieno di dubbi. Proprio non so perché mi sia deciso a prendere il coraggio a due mani e a presentare come se fosse autentico il manoscritto di Adso da Melk. Diciamo: un gesto di innamoramento. O, se si vuole, un modo per liberarmi da numerose e antiche ossessioni.

Trascrivo senza preoccupazioni di attualità. Negli anni in cui scoprivo il testo dell’abate Vallet circolava la persuasione che si dovesse scrivere solo impegnandosi sul presente, e per cambiare il mondo. A dieci e più anni di distanza è ora consolazione dell’uomo di lettere (restituito alla sua altissima dignità) che si possa scrivere per puro amor di scrittura. E così ora mi sento libero di raccontare, per semplice gusto fabulatorio, la storia di Adso da Melk, e provo conforto e consolazione nel ritrovarla così incommensurabilmente lontana nel tempo (ora che la veglia della ragione ha fugato tutti i mostri che il suo sonno aveva generato), così gloriosamente priva di rapporto coi tempi nostri, intemporalmente estranea alle nostre speranze e alle nostre sicurezze.

Perché essa è storia di libri, non di miserie quotidiane, e la sua lettura può inclinarci a recitare, col grande imitatore da Kempis: “In omnibus requiem quaesivi, et nusquam inveni nisi in angulo cum libro.”

5 gennaio 1980

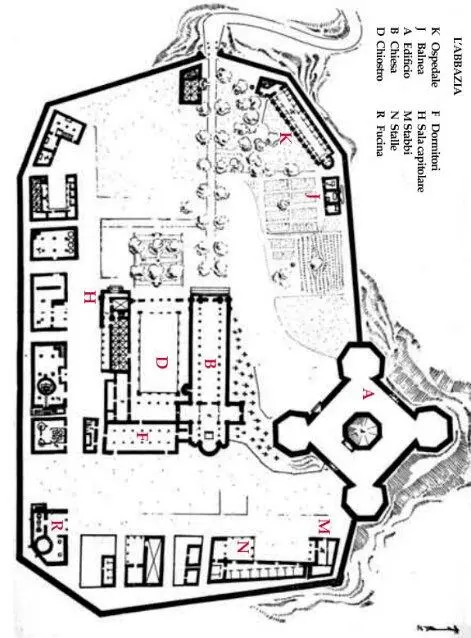

Il manoscritto di Adso è diviso in sette giornate e ciascuna giornata in periodi corrispondenti alle ore liturgiche. I sottotitoli, in terza persona, sono stati probabilmente aggiunti dal Vallet. Ma poiché sono utili a orientare il lettore, né quest’uso si discosta da quello di molta letteratura in volgare di quel tempo, non ho ritenuto opportuno eliminarli.

Una certa perplessità mi hanno dato i riferimenti di Adso alle ore canoniche, perché non solo la loro individuazione varia a seconda delle località e delle stagioni, ma con ogni probabilità nel XIV secolo non ci si atteneva con assoluta precisione alle indicazioni fissate da san Benedetto nella regola.

Tuttavia, a orientamento del lettore, deducendo in parte dal testo e in parte confrontando la regola originaria con la descrizione della vita monastica data da Edouard Schneider in Les heures bénédictines (Paris, Grasset, 1925), credo ci si possa attenere alla seguente valutazione:

Mattutino (che talora Adso chiama anche con l’antica espressione di Vigiliae ). Tra le 2.30 e le 3 di notte.

Laudi (che nella tradizione più antica erano dette Matutini ). Tra le 5 e le 6 di mattina, in modo da terminare quando albeggia.

Prima. Verso le 7.30, poco prima dell’aurora.

Terza. Verso le 9.

Sesta. Mezzogiorno (in un monastero dove i monaci non lavoravano nei campi, d’inverno, era anche l’ora del pasto).

Nona. Tra le 2 e le 3 pomeridiane.

Vespro. Verso le 4.30, al tramonto (la regola prescrive di far cena quando ancora non è scesa la tenebra).

Compieta. Verso le 6 (entro le 7 i monaci vanno a coricarsi).

Il computo si basa sul fatto che nell’Italia settentrionale, alla fine di novembre, il sole si leva intorno alle 7.30 e tramonta intorno alle 4.40 pomeridiane.

In principio era il Verbo e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Questo era in principio presso Dio e compito del monaco fedele sarebbe ripetere ogni giorno con salmodiante umiltà l’unico immodificabile evento di cui si possa asserire l’incontrovertibile verità. Ma videmus nunc per speculum et in aenigmate e la verità, prima che faccia a faccia, si manifesta a tratti (ahi, quanto illeggibili) nell’errore del mondo, così che dobbiamo compitarne i fedeli segnacoli, anche là dove ci appaiono oscuri e quasi intessuti di una volontà del tutto intesa al male.

Giunto al finire della mia vita di peccatore, mentre canuto senesco come il mondo, nell’attesa di perdermi nell’abisso senza fondo della divinità silenziosa e deserta, partecipando della luce inconversevole delle intelligenze angeliche, trattenuto ormai col mio corpo greve e malato in questa cella del caro monastero di Melk, mi accingo a lasciare su questo vello testimonianza degli eventi mirabili e tremendi a cui in gioventù mi accadde di assistere, ripetendo verbatim quanto vidi e udii, senza azzardarmi a trarne un disegno, come a lasciare a coloro che verranno (se l’Anticristo non li precederà) segni di segni, perché su di essi si eserciti la preghiera della decifrazione.

Il Signore mi conceda la grazia di essere testimone trasparente degli accadimenti che ebbero luogo all’abbazia di cui è bene e pio si taccia ormai anche il nome, al finire dell’anno del Signore 1327 in cui l’imperatore Ludovico scese in Italia per ricostituire la dignità del sacro romano impero, giusta i disegni dell’Altissimo e a confusione dell’infame usurpatore simoniaco ed eresiarca che in Avignone recò vergogna al nome santo dell’apostolo (dico l’anima peccatrice di Giacomo di Cahors, che gli empi onorarono come Giovanni XXII).

Forse, per comprendere meglio gli avvenimenti in cui mi trovai coinvolto, è bene che io ricordi quanto stava avvenendo in quello scorcio di secolo, così come lo compresi allora, vivendolo, e così come lo rammemoro ora, arricchito di altri racconti che ho udito dopo — se pure la mia memoria sarà in grado di riannodare le fila di tanti e confusissimi eventi.

Sin dai primi anni di quel secolo il papa Clemente V aveva trasferito la sede apostolica ad Avignone lasciando Roma in preda alle ambizioni dei signori locali: e gradatamente la città santissima della cristianità si era trasformata in un circo, o in un lupanare, dilaniata dalle lotte tra i suoi maggiori; si diceva repubblica, e non lo era, battuta da bande armate, sottoposta a violenze e saccheggi. Ecclesiastici sottrattisi alla giurisdizione secolare comandavano gruppi di facinorosi e rapinavano con la spada in pugno, prevaricavano e organizzavano turpi traffici. Come impedire che il Caput Mundi ridiventasse, e giustamente, la meta di chi volesse indossare la corona del sacro romano impero e restaurare la dignità di quel dominio temporale che già era stato dei cesari?

Читать дальше