я вырасту, постарею,

похороню бабушку

и только тогда наконец-то

расскажу всю эту историю.

Русское лето, лесная симфония —

мерин, телега, дорога, жара.

С дедом на вызов мы едем в Афонино,

редкие гости у них «фершала».

Рады сельчане,

встречают улыбками,

яблоки дарят – налив золотой.

Жёлтые капли под кожицей липкою

брызгают соком.

У деда запой.

В каждой избе наливают.

Обрадован,

дед пропадает надолго в сельпо,

Пушкина «Сказки» несёт мне наградою.

Бабушки нас провожают толпой.

Ель с укоризной качает макушкою,

мерин плетётся домой – кое-как —

и, вне сомнений, заслушавшись Пушкина,

с кладбища машет вослед вурдалак.

В бархате неба,

подсвеченный звёздами,

тает таинственный иконостас.

…Всех нас спасёт

Тот, которому воздано.

Тот, что для вечности

Пушкина Спас.

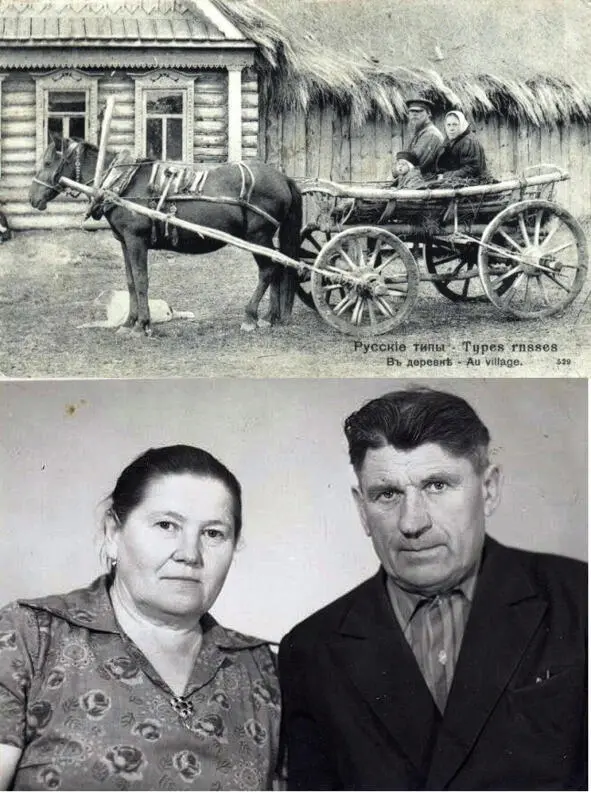

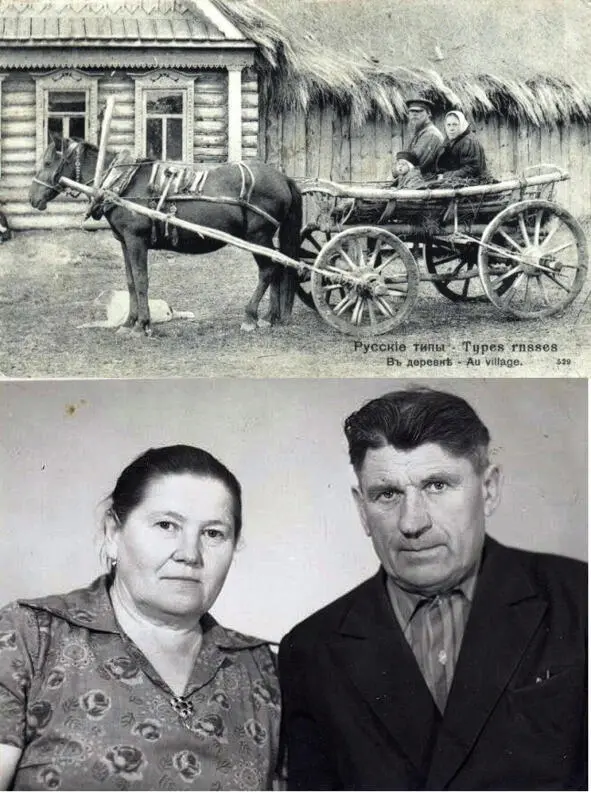

Детство Степанова прошло на тряской телеге,

которую тянул по лесным дорогам гнедой конь,

выданный государством деду Степанову,

работавшему фельдшером на селе,

для поездок к больным по окрестным деревням.

Машин в те годы на селе было мало, одни грузовые,

народ добирался в райцентр и обратно на попутках,

а иногда и пешком, отмахивая по грунтовке

километров двадцать-тридцать кряду.

Конь в селе был невиданной роскошью,

спаситель и кормилец, он никогда не филонил,

безропотно тянул то плуг, то гружёную телегу —

хотя деду полагалось использовать коня

только для медицинской надобности,

но конь об этом явно не догадывался,

а вот дедов заклятый друг, сельсоветчик Сыродеев,

прекрасно знал и часто сигнализировал куда надо.

Конь у Степановых был самый что ни на есть обычный,

гнедой масти, рабоче-крестьянской породы,

спал в хлеву с коровой и курино-петушиной командой,

в еде был неприхотлив и довольствовался малым.

Степанов хорошо помнил его бархатистую кожу,

масляно блестевшую на закатном солнце —

дед сажал голозадого внука на конский круп,

малыш заливисто верещал что-то своё, радостное,

а конь терпеливо ходил по кругу и шумно фыркал.

Лошади вообще-то существа пугливые,

с тонкой душевной организацией,

хотя испуг их вполне предсказуем —

одинаково нервируют их шумные собаки

и молчаливые лесные волки,

от которых однажды зимой на санях по снегу

пришлось удирать деду и внуку Степановым,

приехавшим в сосновый бор то ли за ёлкой,

то ли по какой-то другой надобности.

Дед отчаянно матерился и пел свою любимую:

– Когда б име-е-ел златые горы…

Конь храпел и нёсся по рыхлой колее,

ошалело выкатив огромные от страха глаза,

неразговорчивые волки висели на хвосте у саней,

а подслеповатый внучок знай себе веселился,

приняв стаю хищников за игривых собачек .

С чужими собаками у юного Степанова

всегда были сложные отношения – а потом тем более,

поскольку своей псины во дворе

дед с бабкой отродясь не держали, дед не любил.

Деревенские псы дружелюбием как-то не отличались.

а вот цыганские волкодавы чужих рвали на куски.

Сам Степанов цыган не боялся,

он привык к ним с детства —

в соседней деревне стоял из года в год

самый настоящий цыганский табор,

который бабка-акушерка часто патронировала.

Заносчивые мужчины работали пастухами в колхозе,

горластые женщины вели домашнее хозяйство,

цыганята промышляли мелким воровством,

но к маленькому докторёнку не задирались,

защищая от злобных цыганских собак.

Любой конь вызывал у цыганят искреннее уважение,

они липли к фельдшерскому, как мухи на мёд,

гладили, что-то ласково бормоча на конском языке —

было заметно, что коню это очень приятно,

он влажно и стыдливо косил большим глазом,

его возбуждение было ощутимо физически,

он долго потом не мог успокоиться.

Конская склонность входить в раж с пол-оборота

сыграла однажды злую службу его хозяевам.

Вверху – примерно так и выглядели в 60-е наши поездки на телеге по хуторам. Внизу – мои бабушка Вера Ивановна и дед Алексей Игнатьевич, 1977 г. Фото из архива автора

Как-то на самом исходе дождливого лета

дед с бабушкой поехали на вызов в дальнее село,

оставив внука и внучку бабушкиной матери.

Читать дальше

![Сергей Марьяшин - А принцессы мне и даром не надо? [СИ]](/books/411202/sergej-maryashin-a-princessy-mne-i-darom-ne-nado-thumb.webp)