Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 3 - (C suite)

Здесь есть возможность читать онлайн «Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 3 - (C suite)» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Издательство: Иностранный паблик, Жанр: foreign_antique, foreign_home, architecture_book, Технические науки, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 3 - (C suite)

- Автор:

- Издательство:Иностранный паблик

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 80

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 3 - (C suite): краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 3 - (C suite)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 3 - (C suite) — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 3 - (C suite)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

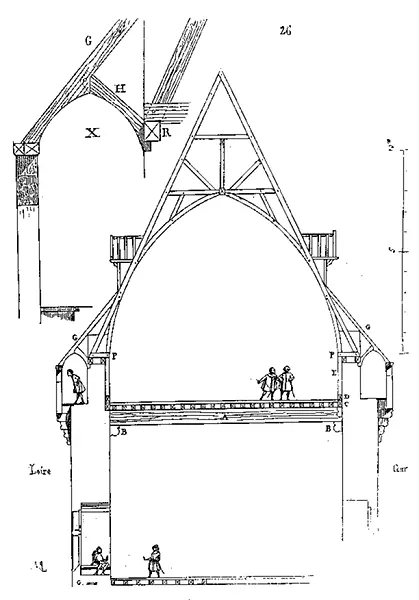

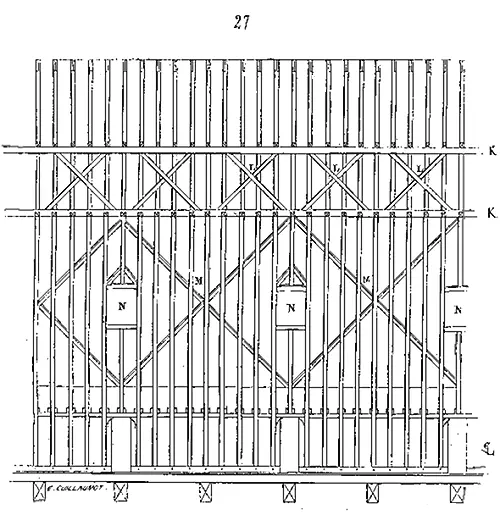

Il n'y a pas ici de fermes-maîtresses; la charpente consiste en une série de chevrons portant ferme, sans poinçons; mais tout le système est rendu solidaire (voy. fig. 27) par deux entre-toises K raidies par une succession de croix de Saint-André L et par de grandes écharpes croisées M assemblées à tiers-bois en dehors du chevronnage suivant sa pente. Ce sont surtout ces écharpes croisées, prises dans le plan des chevrons, qui maintiennent le roulement de la charpente. Des fourrures posées sur les chevrons rachètent la saillie que forment ces écharpes croisées sur le plan incliné du chevronnage et reçoivent la volige et l'ardoise. Les chevrons sont espacés de 0,63 c. d'axe en axe, et la volige est, par conséquent, très-épaisse, en chêne refendu. Les têtes des chevrons s'assemblent à mi-bois et ne portent pas sur un sous-faîte.

Cette salle était éclairée par des lucarnes, comprenant deux entre-chevrons, figurées dans la coupe longitudinale (27) en N, et par des jours pris dans l'un des deux pignons en maçonnerie. Les chevrons, jambettes et esseliers courbes n'ont que 0,20c. sur 0,16c. d'équarrissage posés sur champ, et ainsi des autres bois en proportion; il semblait qu'alors les charpentiers cherchaient à répartir également le poids des charpentes de combles sur la tête des murs et à le réduire autant que possible. Du reste, tous ces bois sont des bois de brin et non de sciage, équarris à la hache avec grand soin, et bien purgés de leur aubier (voy. BOIS). C'est ce qui explique leur parfaite conservation depuis près de cinq siècles. Il n'est pas besoin de dire que cette charpente, à l'intérieur, est lambrissée au moyen de bardeaux cloués sur les courbes avec couvre-joints. Ces bardeaux sont généralement décorés de peintures, ainsi qu'on peut le voir encore dans la grand'salle du palais ducal de Dijon, dans l'église de Sainte-Madeleine de Châteaudun, etc. (voy. PEINTURE).

La charpente de la grand'salle du château de Sully n'a pas, à proprement parler, d'entraits, comme elle n'a pas d'arbalétriers. C'est là une disposition exceptionnelle en France, ou du moins qui ne se rencontre que dans des cas particuliers comme celui-ci. Mais il faut observer que le chevronnage se rapproche beaucoup de la verticale, qu'il est très-léger et qu'enfin les jambettes qui s'assemblent dans la sablière posée au-dessus du plancher sont fortes et maintiennent la poussée des chevrons par leur courbure. Les entraits de cette charpente ne sont, par le fait, que les énormes poutres transversales du plancher qui retiennent l'écartement des murs.

Mais si nous voulons voir des charpentes apparentes dont l'écartement est maintenu sans entraits, et au moyen d'un système d'assemblage différent de ceux que nous venons d'examiner, il faut aller en Angleterre. Quand, par exception, les Anglais ont armé les fermes de leurs charpentes d'entraits, il semble qu'ils n'aient pas compris la fonction de cette pièce, qui est, comme chacun sait, d'arrêter seulement l'écartement des arbalétriers; l'entrait ne doit rien porter, mais an contraire il a besoin d'être suspendu au poinçon au milieu de sa portée; car de sa parfaite horizontalité dépend la stabilité de la ferme. On trouve encore, en Angleterre, des charpentes du XIIIe siècle combinées de telle façon que l'entrait porte le poinçon (désigné sous le nom de poteau royal ) et par suite toute la ferme. Dans ce cas, l'entrait est une énorme pièce de bois posée sur son fort. Depuis longtemps, en France, on élevait des charpentes dans lesquelles la fonction de l'entrait était parfaitement comprise et appliquée, que, de l'autre côté de la Manche, et probablement en Normandie, on persistait à ne voir dans l'entrait qu'un point d'appui. Il nous serait difficile de découvrir les motifs de cette ignorance d'un principe simple et connu de toute antiquité. Peut-être cela tient-il seulement à la facilité avec laquelle, dans ces contrées, on se procurait des bois d'un énorme équarrissage et de toutes formes. Ainsi, dans une salle, à Charney (Berkshire), dont la charpente remonte à 1270, nous trouvons un comble qui repose presque entièrement sur une poutre très-grosse, posée sur son fort, et qui, par le fait, tient lieu d'entrait en même temps qu'elle supporte tout le système de la charpente.

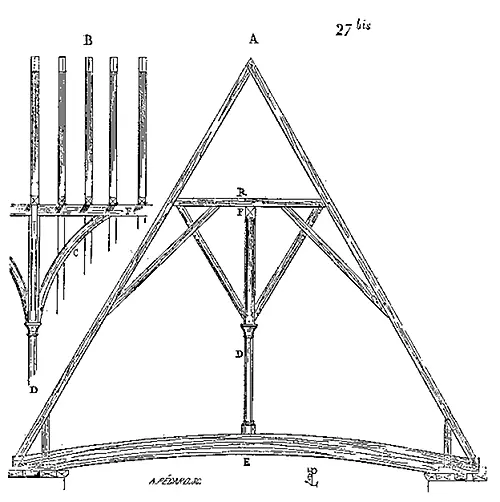

Nous donnons (27 bis) en A une ferme principale et en B la coupe longitudinale de ce comble. Il se compose d'une série de chevrons armés d'entraits retroussés R et de liens. Les entraits retroussés reposent sur une forte filière F soulagée par des liens C reportant sa charge sur un poinçon D, posé lui-même sur l'entrait ou la poutre E.

On comprendra que des constructeurs qui comprenaient si mal la fonction de l'entrait aient cherché à se priver de ce membre. Aussi voyons-nous, dès le XIVe siècle, les Anglo-Normands chercher des combinaisons de charpentes de combles dans lesquelles l'entrait se trouve supprimé. Ces combinaisons doivent être indiquées par nous, car certainement elles étaient employées, pendant le moyen âge, en Normandie, dans le nord de la France, et les charpentes des XIVe et XVe siècles que l'on rencontre encore en grand nombre en Angleterre dérivent d'un principe de construction normand, dont nous ne trouvons que des traces rares chez nous, presque toutes ces charpentes ayant été remplacées successivement depuis le XIIIe siècle par des voûtes. Ne pouvant remonter aux principes, il est bon toutefois de connaître les dérivés, d'autant plus qu'ils sont fort remarquables et méritent l'attention des constructeurs. Ainsi que nous l'avons dit en commençant cet article, c'est par la grosseur des bois employés que les charpentes anglo-normandes se distinguent tout d'abord de celles exécutées en France pendant les XIIIe, XIVe et XVe siècles, puis par des combinaisons qui ont des rapports frappants avec les constructions navales, et enfin par une perfection rare apportée dans la manière d'assembler les bois. Dans les charpentes apparentes anglo-normandes, la panne joue un rôle important et ne cesse d'être employée; seulement, au lieu d'être, comme chez nous, indépendante, posée sur l'arbalétrier, elle s'y lie intimement et forme avec lui un grillage, une sorte de châssis sur lequel viennent reposer les chevrons.

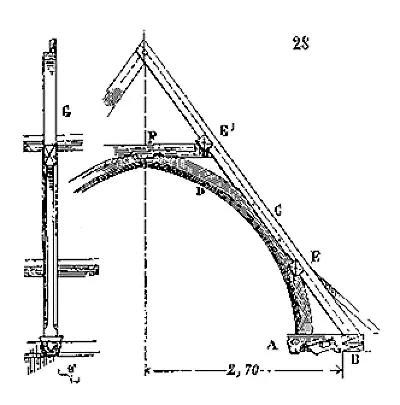

Un exemple fort simple fera comprendre ce système (28) 11 11 Voir l'ouvrage de M. J. H. Parker, Some account of Domest. Architect. in Engl., from Edward I to Richard II , p. 242. Parsonage bouse, Market Deeping, Lincolnshire. Aussi le Gloss. of Terms used in Grec. Rom. Ital. and Gothic Archit. , du même auteur. Oxford, vol. II.

. Cette ferme, sans entrait à sa base, se trouve, il est vrai, intercalée entre d'autres fermes qui en sont pourvues; elle n'est pas le résultat du hasard, mais d'un système souvent employé pendant les XIIIe et XIVe siècles. Le blochet A, sculpté à son extrémité vue, est pincé entre deux sablières B assemblées avec lui à mi-bois; une forte courbe D, d'un seul morceau, s'assemble dans l'arbalétrier C au moyen d'un long tenon doublement chevillé. La panne E inférieure est prise entre la courbe et l'arbalétrier; elle est franche, la courbe et l'arbalétrier étant entaillés pour la laisser passer. La panne E' supérieure repose dans une entaille pratiquée à l'extrémité de l'entrait retroussé F et dans l'arbalétrier. Ainsi les chevrons dont l'épaisseur est indiquée par la ligne ponctuée viennent araser la face extérieure de l'arbalétrier. Cette ferme n'a que 5m,40 de portée, et ses arbalétriers ne pourraient s'écarter sans déformer les courbes, ce qui n'est guère possible, ou sans briser les tenons dans l'entrait retroussé, lesquels ont une grande force et sont bien chevillés. Mais lorsque les portées étaient plus grandes, il eût été difficile de trouver des courbes d'un seul morceau. Les charpentiers anglo-normands en assemblèrent deux l'une au-dessus de l'autre, ainsi que l'indique la fig. 29, en ayant le soin de donner à leurs bois un fort équarrissage, afin d'obtenir des tenons très-puissants. Le point faible de ces charpentes était cependant à leur sommet. Il était facile, par des combinaisons de courbes et des bois d'un fort équarrissage, de donner aux arbalétriers une parfaite rigidité; ce qu'il était difficile d'empêcher, sans le secours de l'entrait, c'était la dislocation des assemblages à la tête de la ferme, par suite de l'écartement des deux arbalétriers.

Интервал:

Закладка:

Похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 3 - (C suite)»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 3 - (C suite)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 3 - (C suite)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.