Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 3 - (C suite)

Здесь есть возможность читать онлайн «Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 3 - (C suite)» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Издательство: Иностранный паблик, Жанр: foreign_antique, foreign_home, architecture_book, Технические науки, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 3 - (C suite)

- Автор:

- Издательство:Иностранный паблик

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 80

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 3 - (C suite): краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 3 - (C suite)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 3 - (C suite) — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 3 - (C suite)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

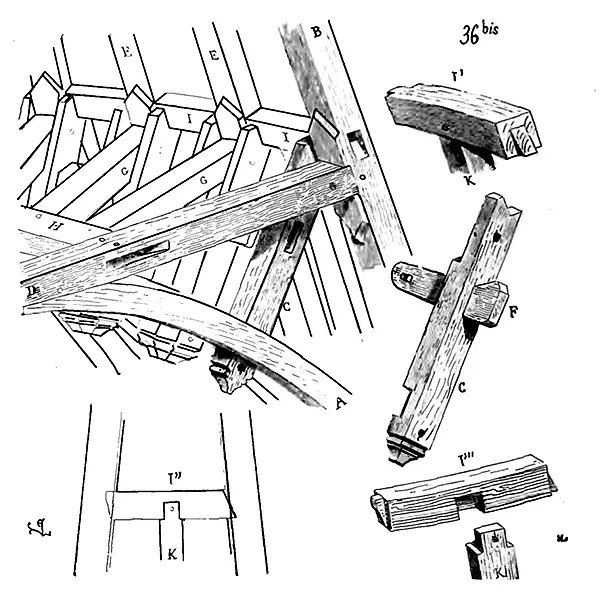

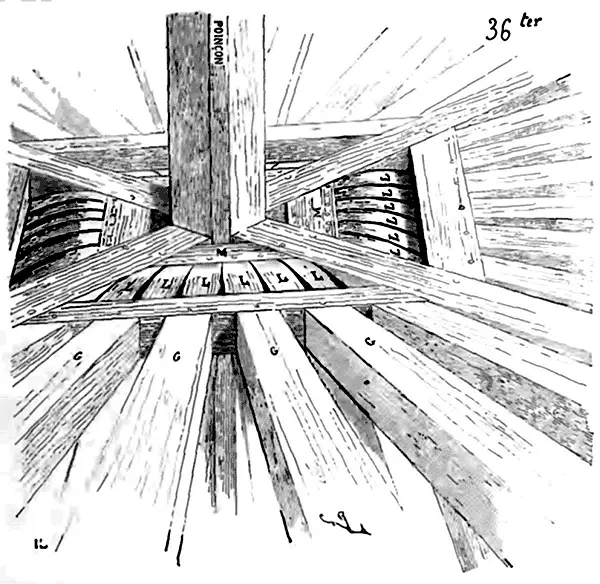

Nous en donnons un détail perspectif (36 bis) vers la circonférence, et (36 ter) vers le poinçon. La fig. 36 bis démontre comment les courbes, ou esseliers A, sous les arbalétriers B des deux fermes principales, soulagent les coyers D et sont moisées avec ces arbalétriers et coyers, au moyen des petites moises C C serrées par la clef F; comment les chevrons E sont également armés de moises qui les réunissent aux courbes; comment la flexion de ces chevrons est arrêtée par les coyers G s'assemblant dans les goussets H; comment les lincoirs I, détaillés en I', I'' et I''', s'assemblent entre les chevrons et reçoivent les têtes des faux chevrons K, afin de rendre la pose possible. La fig. 36 ter va démontrer comment les courbes L, sous les chevrons, ne pouvant s'assembler dans les coyers G, s'assemblent dans un second gousset M.

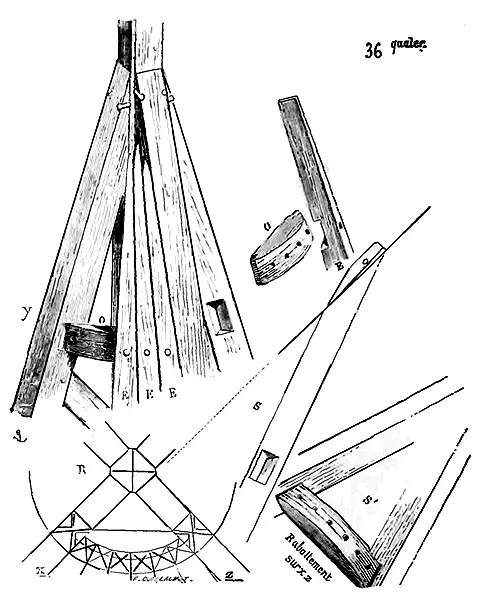

Enfin la fig. 36 quater démontrera comment les arbalétriers des deux fermes s'assemblent dans le poinçon au sommet du comble; comment les extrémités des chevrons E, coupés en bec de flûte, viennent reposer et s'assembler sur les petites entre-toises courbes O. La section horizontale R, faite au niveau Y, et les deux rabattements S S', indiquent comment ces petites entre-toises courbes sont maintenues entre les arbalétriers.

Les charpentes coniques présentent d'assez grandes difficultés d'assemblage, car il faut qu'au levage les tenons puissent entrer dans leurs mortaises; or, toutes les pièces tendant vers un axe, il est nécessaire que le charpentier prévoie sur le chantier les moyens pratiques qui lui permettront d'assembler d'abord les pièces principales, puis les pièces, secondaires, sans être obligé de retailler les tenons et même quelquefois de les supprimer totalement pour que ces pièces puissent prendre leur place. Ainsi, dans l'exemple présent, les sablières courbes étant posées, les deux fermes à angle droit sont mises au levage et assemblées, puis les goussets, les chevrons, leurs coyers et esseliers, puis enfin les lincoirs et les faux chevrons. Toutes ces dernières pièces se posent sans difficulté du dehors au dedans, sans qu'il soit nécessaire de soulever les fermes principales pour faire arriver les tenons des pièces secondaires dans leurs mortaises. Les charpentes coniques donnent la mesure de l'expérience des charpentiers des XIVe et XVe siècles; elles sont toujours, non-seulement bien combinées et bien taillées, mais encore les moyens d'assemblage en sont prévus avec une adresse rare pour éviter les difficultés au levage. Souvent ces charpentes coniques sont dépourvues d'entraits à la base; les sablières circulaires, étant fortement reliées au moyen de clefs, empêchent seules l'écartement des chevrons, comme le ferait un cercle d'une seule pièce.

L'art de la charpenterie ne se bornait pas à élever des combles au-dessus des voûtes ou des charpentes apparentes. De tout temps, en France, on avait construit des maisons et même des palais et des églises en bois. Nous retrouvons encore quelques traces de maisons du XIIIe siècle construites suivant ce mode, particulièrement dans le Nord; mais ces bâtisses, remaniées, ne nous donnent pas des exemples assez complets pour qu'il nous soit possible de rendre compte des moyens de construction employés. Il nous faut commencer notre examen au XIVe siècle; ce n'est qu'à cette époque que nous retrouvons des pans-de-bois entiers formant façade des maisons sur la voie publique.

Sur un rez-de-chaussée composé de murs pleins, d'une succession d'arcades ou de piles isolées, les charpentiers établissaient, comme de nos jours, une sablière basse qui recevait les pans-de-bois de face. On voyait encore, il y a trois ans, en face du flanc sud du choeur de la cathédrale de Chartres, une petite maison en bois du XIVe siècle 15 15 Cette maison vient d'être dénaturée depuis peu; nous l'avons dessinée en 1853; elle était alors à peu près intacte.

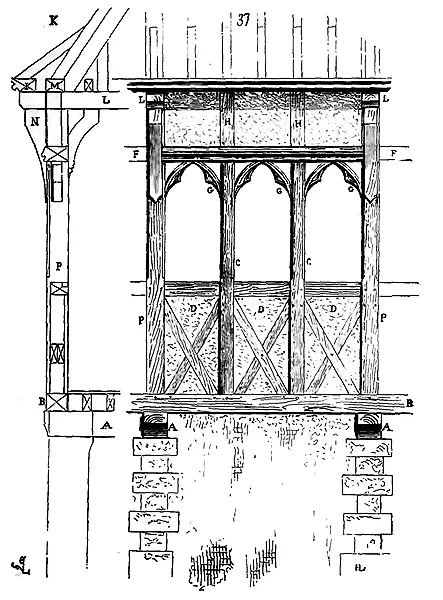

dont le pan-de-bois de face était très-gracieux de forme; c'est un des plus complets et des plus élégants que nous connaissions de cette époque. Sur un rez-de-chaussée, maçonné plein et renforcé de chaînes de pierre, sont posées les poutres A supportant le plancher du premier étage (37) [poutres qui traversent l'épaisseur du mur et apparaissent à l'extérieur]. Les bouts de ces poutres reçoivent la sablière basse B. Sur la sablière s'assemblent les poteaux principaux P au droit des poutres horizontales A; puis, dans l'intervalle d'une poutre à l'autre, se dressent d'autres poteaux C, dont le dévers est maintenu par des alléges D munies de croix de Saint-André. Ces poteaux C s'assemblent à leur tête dans un chapeau F, qui est lui-même assemblé à tenons et mortaises dans les poteaux principaux P. Des liens G élégis en tiers-point avec redents forment une succession de fenêtres éclairant l'intérieur. Les chapeaux F portent deux potelets H au droit des poteaux C qui soulagent la sablière haute destinée à recevoir la charpente du comble. Mais cette sablière est double, suivant l'usage, ainsi que l'indique la coupe K. La sablière extérieure I, qui ne porte que les coyaux du comble, est posée sur les bouts des poutres L assemblées sur la tête des poteaux principaux P. Ces poutres L remplissent la fonction d'entraits pour les fermes des combles et portent les solives du plancher haut. La sablière intérieure M, qui ne peut fléchir puisqu'elle est soutenue par les potelets, reçoit le pied du chevronnage. Les alléges et les intervalles carrés entre les potelets sont remplis par une maçonnerie légère. On remarquera que les bouts des poutres supérieures L sont épaulés par des liens N assemblés dans les gros poteaux P.

Dans les villes du moyen âge, encloses de murs, la place était rare; aussi les maisons prenaient-elles, aux dépens de la voie publique, plus de largeur à chaque étage; elles présentaient ainsi une succession d'encorbellements assez saillants parfois pour qu'il fût possible de se donner la main des étages supérieurs des maisons situées en face les unes des autres. Pour obtenir ces encorbellements, que l'on appelait ligneaux , on faisait saillir les poutres des planchers à chaque étage en dehors des pans-de-bois inférieurs, on soutenait leur bout par des liens et on élevait le pan-de-bois supérieur au nu de l'extrémité de ces poutres.

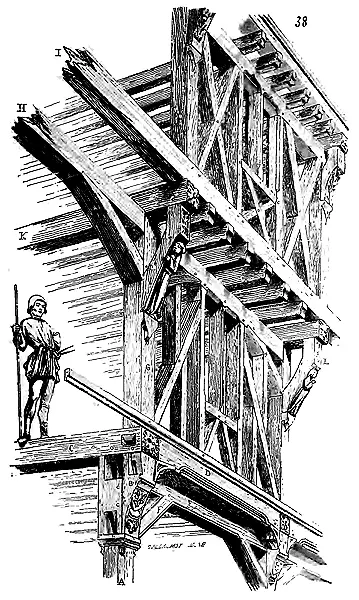

Voici (38) qui expliquera cet ouvrage de charpenterie. Ce genre de construction de bois mérite d'être étudié. Soient les poteaux du rez-de-chaussée A. La tête de ces poteaux reçoit les consoles B destinées à épauler l'extrémité extérieure des poutres C. Des sablières D s'assemblent à l'about des poutres C, ainsi que l'indique la mortaise. Ces sablières sont soulagées par de petits liens fortement embrévés et assemblés à tenons et mortaises. Un poitrail E s'assemble dans la tête des poteaux A et est lui-même soulagé par des liens F. C'est ce poitrail qui porte les solives du plancher du premier étage. Des poteaux G posent sur l'extrémité des poutres C en porte-à-faux sur les poteaux A. Ces poteaux G reçoivent les sablières hautes du premier étage et les poutres K dont l'extrémité extérieure saillante est soulagée par des liens courbes. Sur le bout de ces poutres sont posées les sablières basses I du second étage, et ainsi de même à chaque étage, jusqu'aux combles. Les solives du plancher du second étage portent sur la sablière haute H, la débordent et contribuent à soulager la sablière basse I. Des écharpes disposées dans les pans-de-bois à chaque étage reportent les pesanteurs de ces pans-de-bois et de leurs remplissages, en platras ou en brique, sur les abouts des poutres maîtresses. Ces poutres, étant retenues dans le pan-de-bois ou le mur intérieur, brident tout le système et l'empêchent de basculer. Il est facile de voir que l'on gagnait ainsi sur la voie publique, à chaque étage, un, deux ou trois pieds qui profitaient aux locaux destinés à l'habitation. Ces encorbellements successifs formaient encore des abris qui protégeaient les pans-de-bois, les devantures des boutiques et les passants contre la pluie. Ils n'avaient que l'inconvénient de rendre les rues étroites très-sombres; mais il ne semble pas que, dans les villes du moyen âge, on eût, à cet égard, les mêmes idées que nous.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 3 - (C suite)»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 3 - (C suite)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 3 - (C suite)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.