Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 3 - (C suite)

Здесь есть возможность читать онлайн «Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 3 - (C suite)» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Издательство: Иностранный паблик, Жанр: foreign_antique, foreign_home, architecture_book, Технические науки, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 3 - (C suite)

- Автор:

- Издательство:Иностранный паблик

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 80

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 3 - (C suite): краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 3 - (C suite)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 3 - (C suite) — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 3 - (C suite)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

«La roche Gaillard cependant n'avait point à redouter d'être prise à la suite d'un siége, tant à cause de ses remparts, que parce qu'elle est environnée de toutes parts de vallons, de rochers taillés à pic, de collines dont les pentes sont rapides et couvertes de pierres, en sorte que, quand même elle n'aurait aucune autre espèce de fortification, sa position naturelle suffirait seule pour la défendre. Les habitants du «voisinage s'étaient donc réfugiés en ce lieu, avec tous leurs effets, afin d'être plus en sûreté. Le roi, voyant bien que toutes les machines de guerre et tous les assauts ne pourraient le mettre en état de renverser d'une manière quelconque les murailles bâties sur le sommet du rocher, appliqua toute la force de son esprit à chercher d'autres artifices pour parvenir, à quelque prix que ce fût, et quelque peine qu'il dût lui en coûter, à s'emparer de ce nid dont toute la Normandie est si fière.

«Alors donc le roi donne l'ordre de creuser en terre un double fossé sur les pentes des collines et à travers les vallons (une ligne de contrevallation et de circonvallation), de telle sorte que toute l'enceinte de son camp soit comme enveloppée d'une barrière qui ne puisse être franchie, faisant, à l'aide de plus grands travaux, conduire ces fossés depuis le fleuve jusqu'au sommet de la montagne, qui s'élève vers les cieux, comme en mépris des remparts abaissés sous elle 48 48 Ce passage explique parfaitement l'assiette du camp de Philippe-Auguste qui se trouvait en R (fig. 10), précisément au sommet de la colline qui domine la roche Gaillard et qui ne s'y réunit que par cette langue de terre dont nous avons parlé. On voit encore, d'ailleurs, les traces des deux fossés de contrevallation et de circonvallation creusés par le roi. Ces travaux de blocus ont les plus grands rapports avec ceux décrits par César et exécutés à l'occasion du blocus d'Alesia; ils rappellent également ceux ordonnés par Titus lors du siége de Jérusalem.

, et plaçant ces fossés à une assez grande distance des murailles (du château) pour qu'une flèche, lancée vigoureusement d'une double arbalète, ne puisse y atteindre qu'avec peine. Puis, entre ces deux fossés, le roi fait élever une tour de bois et quatorze autres ouvrages du même genre, tous tellement bien construits et d'une telle beauté, que chacun d'eux pouvait servir d'ornement à une ville, et dispersés en outre de telle sorte, qu'autant il y a de pieds de distance entre la première et la seconde tour, autant on en retrouve encore de la seconde à la troisième... Après avoir garni toutes ces tours de serviteurs et de nombreux chevaliers, le roi fait en outre occuper tous les espaces vides par ses troupes, et, sur toute la circonférence, disposant les sentinelles de telle sorte qu'elles veillent toujours, en alternant d'une station à l'autre; ceux qui se trouvaient ainsi en dehors s'appliquèrent alors, selon l'usage des camps, à se construire des cabanes avec des branches d'arbre et de la paille sèche, afin de se mettre à l'abri de la pluie, des frimas et du froid, puisqu'ils devaient demeurer longtemps en ces lieux. Et, comme il n'y avait qu'un seul point par où l'on pût arriver vers les murailles (du château), en suivant un sentier tracé obliquement et qui formait diverses sinuosités 49 49 C'est le sentier qui aboutit à la poterne S (voy. la fig. 11); c'était en effet la seule entrée du château Gaillard.

, le roi voulut qu'une double garde veillât nuit et jour et avec le plus grand soin à la défense de ce point, afin que nul ne pût pénétrer du dehors dans le camp, et que personne n'osât faire «ouvrir les portes du château ou en sortir, sans être aussitôt ou frappé de mort, ou fait prisonnier...»

Pendant tout l'hiver de 1203 à 1204, l'armée française resta dans ses lignes. Roger de Lascy, qui commandait dans le château pour Jean sans Terre, fut obligé, afin de ménager ses vitres, de chasser les habitants du petit Andely qui s'étaient mis sous sa protection derrière les remparts de la forteresse. Ces malheureux, repoussés à la fois par les assiégés et les assiégeants, moururent de faim et de misère dans les fossés, au nombre de douze cents.

Au mois de février 1204, Philippe-Auguste, qui sait que la garnison du château Gaillard conserve encore pour un an de vivres, «impatient en son coeur,» se décide à entreprendre un siége en règle. Il réunit la plus grande partie de ses forces sur le plateau dominant, marqué R sur notre fig. 10. De là il fait faire une chaussée pour aplanir le sol jusqu'au fossé en avant de la tour A (fig. 11) 50 50 Cette chaussée est encore visible aujourd'hui.

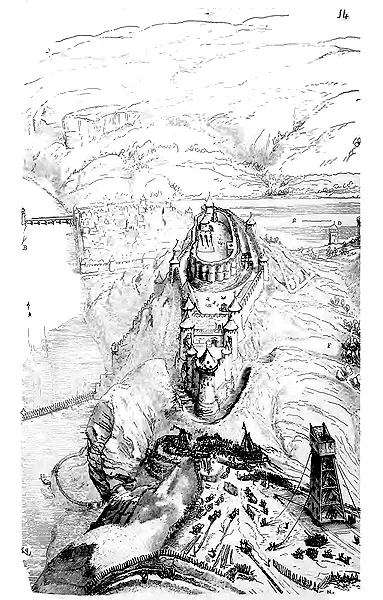

. «Voici donc, du sommet de la montagne, jusqu'au fond de la vallée, et au bord des premiers fossés, la terre est enlevée à l'aide de petits hoyaux, et reçoit l'ordre de se défaire, de ses aspérités rocailleuses, afin que l'on puisse descendre du haut jusqu'en bas. Aussitôt un chemin, suffisamment large et promptement tracé à force de coups de hache, se forme à l'aide de poutres posées les unes à côté des autres et soutenues des deux côtés par de nombreux poteaux en chêne plantés en terre pour faire une palissade. Le long de ce chemin, les hommes, marchant en sûreté, transportent des pierres, des branches, des troncs d'arbres, de lourdes mottes de terre garnies d'un gazon verdoyant, et les rassemblent en monceaux, pour travailler à combler le fossé... (14) 51 51 La fig. 14 représente à vol d'oiseau le château Gaillard au moment où, les approches étant à peu près terminées, les assiégeants se disposent à aller combler le fossé. On voit en A l'estacade rompue par les gens de Philippe-Auguste pour pouvoir faire passer les bateaux qui devaient attaquer l'île B; en C le Petit-Andely, en E l'étang entre le petit et le grand Andely; D les tours de la ligne de circonvallation et de contrevallation tracée par Philippe-Auguste, afin de rendre l'investissement du château Gaillard complet; F le val où moururent de faim et de misère la plupart des malheureux qui s'étaient réfugiés dans le château et que la garnison renvoya pour ne pas épuiser ses vivres. On voit aussi, à l'extrémité de la chaussée faite par l'armée assiégeante, pour arriver par une pente au fossé de l'ouvrage avancé, deux grandes pierrières qui battent la tour saillante contre laquelle toute l'attaque est dirigée; puis, en arrière, un beffroi mobile que l'on fait avancer pour battre tous les couronnements de cet ouvrage avancé et empêcher les assiégés de s'y maintenir.

...

Bientôt s'élèvent sur divers points (résultat que nul n'eût osé espérer) de nombreux pierriers et des mangonneaux, dont les bois ont été en peu de temps coupés et dressés, et qui lancent contre les murailles des pierres et des quartiers de rocs roulant dans les airs. Et afin que les dards, les traits et les flèches, lancés avec force du haut de ces murailles, ne viennent pas blesser sans «cesse les ouvriers et manoeuvres qui, transportant des projectiles, sont exposés à l'atteinte de ceux des ennemis, ont construit entre ceux-ci et «les remparts une palissade de moyenne hauteur, formée de claies et de pieux, unis par l'osier flexible, afin que cette palissade, protégeant les travailleurs, reçoive les premiers coups et repousse les traits trompés dans leur direction. D'un autre côté, on fabrique des tours, que l'on nomme aussi beffrois, à l'aide de beaucoup d'arbres et de chênes tout verts que la doloire n'a point travaillés et dont la hache seule a grossièrement enlevé les branchages; et ces tours, construites avec les plus grands efforts, s'élèvent dans les airs à une telle hauteur, que la muraille opposée s'afflige de se trouver fort au-dessous d'elles...

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 3 - (C suite)»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 3 - (C suite)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 3 - (C suite)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.