Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 3 - (C suite)

Здесь есть возможность читать онлайн «Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 3 - (C suite)» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Издательство: Иностранный паблик, Жанр: foreign_antique, foreign_home, architecture_book, Технические науки, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 3 - (C suite)

- Автор:

- Издательство:Иностранный паблик

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 80

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 3 - (C suite): краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 3 - (C suite)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 3 - (C suite) — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 3 - (C suite)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

Si nous avons donné à peu près en entier la description de ce siége mémorable écrit par Guillaume le Breton, c'est qu'elle met en évidence un fait curieux dans l'histoire de la fortification des châteaux. Le château Gaillard, malgré sa situation, malgré l'habileté déployée par Richard dans les détails de la défense, est trop resserré; les obstacles accumulés sur un petit espace devaient nuire aux défenseurs en les empêchant de se porter en masse sur le point attaqué. Richard avait abusé des retranchements, des fossés intérieurs; les ouvrages amoncelés les uns sur les autres servaient d'abri aux assaillants, qui s'en emparaient successivement; il n'était plus possible de les déloger; en se massant derrière ces défenses acquises, ils pouvaient s'élancer en force sur les points encore inattaqués, trop étroits pour être garnis de nombreux soldats. Contre une surprise, contre une attaque brusque tentée par un corps d'armée peu nombreux, le château Gaillard était excellent; mais contre un siége en règle dirigé par un général habile et soutenu par une armée considérable et bien munie d'engins, ayant du temps pour prendre ses dispositions et des hommes en grand nombre pour les mettre à exécution sans relâche, il devait tomber promptement du moment que la première défense était forcée; c'est ce qui arriva. Il ne faut pas moins reconnaître que le château Gaillard n'était que la citadelle d'un vaste ensemble de fortifications étudié et tracé de main de maître, que Philippe-Auguste, armé de toute sa puissance, avait dû employer huit mois pour le réduire, et qu'enfin Jean sans Terre n'avait fait qu'une tentative pour le secourir. Du vivant de Richard, l'armée française, harcelée du dehors, n'eût pas eu le loisir de disposer ses attaques avec cette méthode; elle n'aurait pu conquérir cette forteresse importante, le boulevard de la Normandie, qu'au prix de bien plus grands sacrifices, et peut-être eût-elle été obligée de lever le siége du château Gaillard avant d'avoir pu entamer ses ouvrages extérieurs. Dès que Philippe se fut emparé de ce point stratégique si bien choisi par Richard, Jean sans Terre ne songea plus qu'à évacuer la Normandie, ce qu'il fit peu de temps après, sans même tenter de garder les autres forteresses qui lui restaient encore en grand nombre dans sa province, tant l'effet moral produit par la prise du château Gaillard fut décisif 60 60 Le château Gaillard fut réparé par Philippe-Auguste après qu'il s'en fut emparé, et il est à croire qu'il améliora même certaines parties de la défense. Il supprima, ainsi qu'on peut encore aujourd'hui s'en assurer, le massif de rocher réservé au milieu du fossé de la dernière enceinte elliptique, et supportant le pont, ce massif ayant contribué à la prise de la porte de cette enceinte. Le château Gaillard fut assiégé une seconde fois au XVe siècle, et repris par le roi Charles VII aux Anglais, ainsi que le raconte Alain Chartier dans son histoire de ce prince. «Ce mois de septembre (1449), le seneschal de Poictou, et Monseigneur de Cullant, mareschal de France, messire Pierre de Brezé, messire Denys de Chailly, et plusieurs autres, le roy présent, firent mettre le siége devant Chasteau Gaillard, où eut à l'arrivée de grans vaillances faictes, et de belles armes. Le siége y fut longuement. Car c'est un des plus forts chateaulz de Normandie , assis sur tout le hault d'un rocq ioignant de la rivière de Seine; en telle manière que nuls engins ne le pouvoient grever. Le roy s'en retourna au soir au giste à Louviers, et de jour en jour, tant qu'il y fut, alloit veoir et fortifier ledit siége, auquel l'en fit plusieurs bastilles . Et après la fortification s'en retournèrent lesdits seigneurs françois, fors seulement lesdits de Brezé et de Chailly, qui là demourèrent accompaignez de plusieurs francs-archers pour la garde d'icelles bastilles. Ils se y gouvernèrent tous grandement et sagement; et tant que au bout de cinq sepmaines, lesdits Anglois se rendirent, et mirent ledit Chasteau Gaillard en l'obéissance du roy...» Il est évident que ce siége n'est qu'un blocus et que les Anglais n'eurent pas à soutenir d'assauts; le manque de vivres les décida probablement à capituler, car ils sortirent leurs corps et biens saufs; la garnison se composait de deux cent vingt combattants. Même à cette époque encore, où l'artillerie à feu était en usage, le château Gaillard était une place très-forte.

.

Nous avons dû nous occuper des châteaux normands des XIe et XIIe siècles de préférence à tous ceux qui furent élevés pendant cette période dans les autres provinces de la France, parce que ces châteaux ont un caractère particulier, qu'ils diffèrent en beaucoup de points des premières forteresse du moyen âge bâties pendant le même temps sur le sol français, et surtout parce qu'ils nous semblent avoir fait faire un pas considérable à l'art de la fortification.

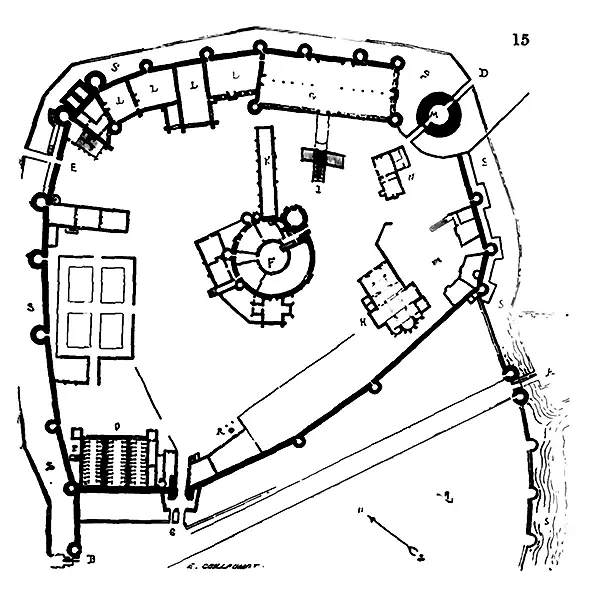

Au XIIIe siècle, les châteaux français semblent avoir profité des dispositions de détails prises par les Normands dans leurs châteaux, mais en conservant cependant quelque chose des traditions mérovingiennes et carlovingiennes. Nous en trouvons un exemple remarquable dans le château de Montargis, dont la construction remontait au XIIIe siècle et dont nous donnons le plan (15). Bâti en plaine, il commandait la route de Paris à Orléans qui passait sous les portes défendues A et B. Des fossés S enveloppaient les défenses extérieures. La route était battue de flanc par un front flanqué de tours et communiquait au château par une porte C (VOY. PORTE). Une autre porte D, passant à travers une grosse tour isolée (suivant une méthode qui appartient à la Loire, et que nous voyons surtout pratiquée au XIVe siècle dans la basse Loire et la Bretagne par le connétable Olivier de Clisson), était d'un accès très-difficile. Quant aux dispositions intérieures du château, elles sont d'un grand intérêt et indiquent nettement les moyens défensifs des garnisons des châteaux français. Les tours sont très-saillantes sur les courtines, afin de les bien flanquer; au nord, point saillant, et faible par conséquent, était élevé un gros ouvrage présentant deux murs épais élevés l'un derrière l'autre, éperonnés par un mur de refend flanqué de deux tours d'un diamètre plus fort que les autres. En G était la grand'salle, à deux étages, dans laquelle toute la garnison pouvait être réunie pour recevoir des ordres, et de là se répandre promptement sur tous les points de l'enceinte par un escalier à trois rampes I. La réunion de cet escalier à la grand'salle pouvait être coupée, et la grand'salle servir de retrait si l'enceinte était forcée. La grand'salle est un des traits caractéristiques du château français, ainsi que nous l'avons dit au commencement de cet article. Dans le château normand, la grand'salle est située dans le donjon, ou plutôt le donjon n'est que la grand'salle devenue défense principale. Dans le château français du XIIIe siècle, la grand'salle se distingue du donjon; c'est le lieu de réunion des hommes d'armes du seigneur franc; il y a là un dernier souvenir des moeurs du chef germain et de ses compagnons.

Le gros donjon F est au centre de la cour, comme dans le château primitif du moyen âge (fig. 1); il est à plusieurs étages, avec une cour circulaire au centre; il était mis en communication avec la grand'salle, au premier étage, au moyen d'une galerie K, pouvant être de même coupée à son extrémité. Ce donjon commandait toute l'enceinte et ses bâtiments; mais, n'ayant pas de sortie sur les dehors comme le donjon normand, il n'offrait pas les mêmes avantages pour la défense, la garnison était casernée dans les bâtiments L du côté où l'enceinte était le plus accessible. En O étaient les écuries, la boulangerie, les magasins; en H la chapelle, et en N un poste à proximité de l'entrée D. Les petits bâtiments qui entouraient le donjon étaient d'une date postérieure à sa construction. La poterne E donnait accès dans de vastes jardins entourés eux-mêmes d'une enceinte 61 61 Ce château n'existe plus; le plan des élévations et détails, d'un grand intérêt, sont donnés par Ducerceau dans ses Maisons royales de France .

.

Интервал:

Закладка:

Похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 3 - (C suite)»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 3 - (C suite)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 3 - (C suite)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.