Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 3 - (C suite)

Здесь есть возможность читать онлайн «Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 3 - (C suite)» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Издательство: Иностранный паблик, Жанр: foreign_antique, foreign_home, architecture_book, Технические науки, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 3 - (C suite)

- Автор:

- Издательство:Иностранный паблик

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 80

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 3 - (C suite): краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 3 - (C suite)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 3 - (C suite) — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 3 - (C suite)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

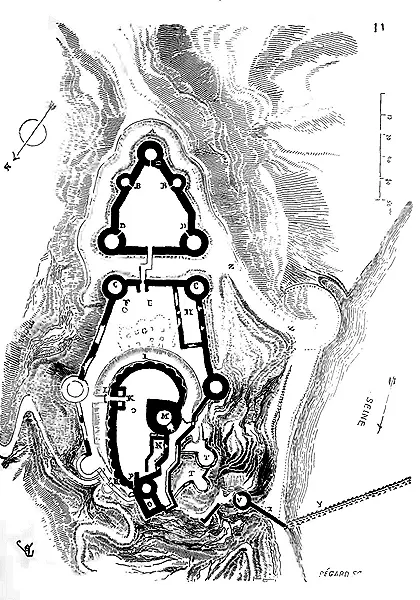

Voici (11) quelle fut la disposition de ses défenses; car il faut dire que le roi anglo-normand présidait lui-même à l'exécution de ce château, dirigeait les ouvriers, hâtait leur travail, et ne les quitta pas que l'oeuvre ne fût achevée conformément à ses projets. En A, en face de la langue de terre qui réunit l'assiette du château à la hauteur voisine, il fit creuser un fossé profond dans le roc vif et bâtit une forte et haute tour dont les parapets atteignaient le niveau du plateau dominant, afin de commander le sommet du coteau. Cette tour fut flanquée de deux autres plus petites B; les courtines A D vont en dévallant et suivent la pente naturelle du rocher; la tour A commandait donc tout l'ouvrage avancé A D D. Un second fossé, également creusé dans le roc, sépare cet ouvrage avancé du corps de la place. L'ennemi ne pouvait songer à se loger dans ce second fossé qui était enfilé et dominé par les quatre tours D D C C. Les deux tours C C commandaient certainement les deux tours D D 40 40 Ces quatre tours sont dérasées aujourd'hui; on n'en distingue plus que le plan et quelques portions encore debout.

. On observera que l'ouvrage avancé ne communiquait pas avec les dehors, mais seulement avec la basse-cour du château. C'était là une disposition toute normande, que nous retrouvons à la Roche-Guyon. La première enceinte E du château, en arrière de l'ouvrage avancé, et ne communiquant avec lui que par un pont de bois, contenait les écuries, des communs et la chapelle H; c'était la basse-cour . Un puits était creusé en F; sous l'aire de la cour en G sont taillées, dans le roc, de vastes caves, dont le plafond est soutenu par des piliers de réserve, qui prennent jour dans le fossé I du château et qui communiquent, par deux boyaux creusés dans la craie, avec les dehors. En K s'ouvre la porte du château; son seuil est élevé de plus de deux mètres au-dessus de la contrescarpe du fossé L. Cette porte est masquée pour l'ennemi qui se serait emparé de la première porte E, et il ne pouvait venir l'attaquer qu'en prêtant le flanc à la courtine I L et le dos à la tour plantée devant cette porte. De plus, du temps de Richard, un ouvrage posé sur un massif réservé dans le roc, au milieu du fossé, couvrait la porte K, qui était encore fermée par une herse, des vantaux, et protégée par deux réduits ou postes. Le donjon M s'élevait en face de l'entrée K et l'enfilait. Les appartements du commandant étaient disposés du côté de l'escarpement, en N, c'est-à-dire vers la partie du château où l'on pouvait négliger la défense rapprochée et ouvrir des fenêtres. En P est une poterne de secours, bien masquée et protégée par une forte défense O. Cette poterne ne s'ouvre pas directement sur les dehors, mais sur le chemin de ronde R percé d'une seconde poterne en S 41 41 Les traces des défenses de ce chemin de ronde sont à peine visibles aujourd'hui. Nous avons eu le soin de n'indiquer que par un trait les ouvrages complétement dérasés.

qui était la seule entrée du château. Du côté du fleuve en T s'étagent des tours et flancs taillés dans le roc et munis de parapets. Une tour V, accolée au rocher, à pic sur ce point, se relie à la muraille X qui barrait le pied de l'escarpement et les rives de la Seine, en se reliant à l'estacade Y destinée à intercepter la navigation. Le grand fossé Z descend jusqu'en bas de l'escarpement et est creusé à main d'homme; il était destiné à empêcher l'ennemi de filer le long de la rivière, en se masquant à la faveur de la saillie du rocher, pour venir rompre la muraille ou mettre le feu à l'estacade. Ce fossé pouvait aussi couvrir une sortie de la garnison vers le fleuve, et était en communication avec les caves G au moyen des souterrains dont nous avons parlé.

Une année avait suffi à Richard pour achever le château Gaillard et toutes les défenses qui s'y rattachaient. «Qu'elle est belle, ma fille d'un an!» s'écria ce prince lorsqu'il vit son entreprise terminée 42 42 «Ecce quam puichra filia unius anni!» (Bromton, Hist. angl. scriptores antiqui. col. 1276.)-- Hist. du chât. Gaillard , par A. Deville. C'était, comme le dit Guillaume Guiart, «Un des plus biaus chastiaus du monde Et des plus forz, si com je cuide, Au deviser mist grant estuide (Richard) Tuit cil qui le voïent le loent. Trois paires de forz murs le cloent, Et sont environ adossez De trois paires de granz fossez Là faiz on le plain de sayve, Acisel, en roche nayve, Ainz que li liens fu entaillez, En fu maint biau deniers bailliez. Ne croi, ne n'ai oï retraire, Que nus homs féist fossez faire En une espace si petite Comme est la place desus dite, Puis le tens au sage Mellin (l'enchanteur Merlin); Qui coustassent tant estellin.» (Guill. Guiart, vers 3202 et suiv.) Nous verrons tout à l'heure comment cette agglomération de défenses sur un petit espace fut précisément la cause, en grande partie, de la prise du château Gaillard.

. L'examen seul de ce plan fait voir que Richard n'avait nullement suivi les traditions normandes dans la construction du château Gaillard, et l'on ne peut douter que non-seulement les dispositions générales mais aussi les détails de la défense n'aient été ordonnés par ce prince. Cet ouvrage avancé très-important qui s'avance en coin vers la langue de terre rappelle les enceintes extérieures du donjon de la Roche-Guyon; mais le fossé qui sépare cet ouvrage du corps de la place, qui l'isole complétement, les flanquements obtenus par les tours, appartiennent à Richard. Jusqu'alors les flanquements, dans les châteaux des XIe et XIIe siècles, sont faibles, autant que nous pouvons en juger; les constructeurs paraissent s'être préoccupés de défendre leurs enceintes par l'épaisseur énorme des murs, bien plus que par de bons flanquements. Richard, le premier peut-être, avait cherché un système de défense des murailles indépendant de leur force de résistance passive. Avait-il rapporté d'Orient ces connaissances très-avancées pour son temps? C'est ce qu'il nous est difficile de savoir. Était-ce un reste des traditions romaines 43 43 Jean de Marmoutier, moine chroniqueur du XIIe siècle, raconte que Geoffroy Plantagenet, grand-père de Richard Coeur de Lion, assiégeant un certain château fort, étudiait le traité de Végèce.

?... Ou bien ce prince avait-il, à la suite d'observations pratiques, trouvé dans son propre génie les idées dont il fit alors une si remarquable application?... C'est dans la dernière enceinte du château Gaillard, celle qui entoure le donjon des trois côtés nord, est et sud, que l'on peut surtout reconnaître la mise en pratique des idées ingénieuses de Richard.

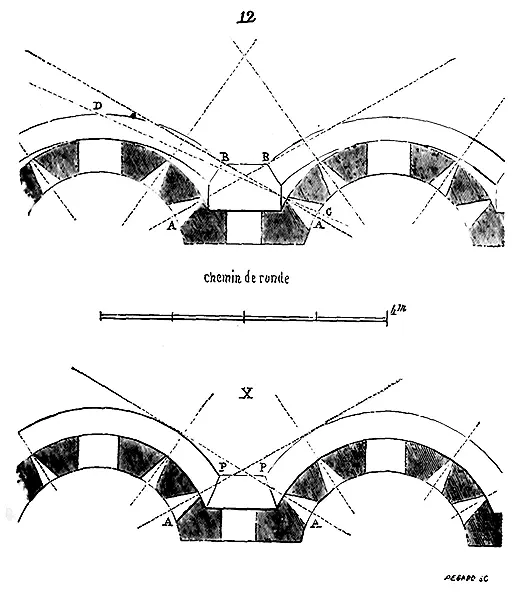

Si nous jetons les yeux sur le plan fig. 11, nous remarquerons la configuration singulière de la dernière enceinte elliptique; c'est une suite de segments de cercle de trois mètres de corde environ, séparés par des portions de courtine d'un mètre seulement.

En plan, chacun de ces segments donne la figure suivante (12), qui présente un flanquement continu très-fort, eu égard aux armes de jet de cette époque, ainsi que l'indiquent les lignes ponctuées. En élévation, cette muraille bossuée, dont la base s'appuie sur le roc taillé à pic, est d'un aspect formidable 44 44 ... «Mes l'autre (la seconde enceinte) est quatre tanz plus bèle, Trop sont plus bèles les entrées; Et les granz tours, dont les ventrées Ens el fonz du fossé s'espandent, Trop plus haut vers le ciel s'estandent. ... Entre les deus a grant espace, Pour ce que, se l'en préist l'une, L'autre à deffendre fut commune. Tout amont comme en réondèce, Resiet la mestre forterèce (la dernière enceinte) Qui rest noblement façonnée, Et de fossez environnée; Onques tiex ne feurent véuz. S'un rat estoit dedanz chéuz, Là seroit qui ne l'iroit querre.» (Guill. Guiart, vers 3238 et suiv.) En effet, les fossés sont creusés à pic, et, comme le dit Guillaume, nul n'aurait pu aller chercher un rat qui serait tombé au fond.

(voy. 13). Aucune meurtrière n'est ouverte dans la partie inférieure; toute la défense était disposée au sommet 45 45 Les constructions sont dérasées aujourd'hui au niveau du point O (fig. 13); il est probable que des hourds ou bretèches se posaient, en cas de siège, au sommet de la partie antérieure des segments, ainsi que nous l'avons indiqué en B, afin d'enfiler les fossés, de battre leur fond et d'empêcher ainsi le mineur de s'y attacher. Nous en sommes réduits sur ce point aux conjectures.

. Les défenses du donjon ne sont pas moins intéressantes à étudier en ce qu'elles diffèrent de toutes celles adoptées avant Richard (voy. DONJON), et qu'elles sont surtout combinées en vue d'une attaque très-rapprochée. Richard semble avoir cherché, dans la construction des défenses du château Gaillard, à se prémunir contre le travail du mineur; c'est qu'en effet la mine et la sape étaient alors (au XIIe siècle) les moyens les plus généralement employés par des assiégeants pour faire brèche dans les murs d'une place forte, car les engins de jet n'étaient pas assez puissants pour entamer des murailles tant soit peu épaisses. On s'aperçoit que Richard, en vue de ce moyen d'attaque, a voulu flanquer avec soin la base des courtines, ne se fiant pas seulement aux escarpements naturels et à la profondeur des fossés pour arrêter l'assaillant.

Интервал:

Закладка:

Похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 3 - (C suite)»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 3 - (C suite)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 3 - (C suite)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.