La place d'Arques était à peine construite que le duc Guillaume dut l'assiéger, son oncle s'étant déclaré ouvertement contre lui. Ne pouvant tenter de prendre le château de vive force, le Bâtard de Normandie prit le parti de le bloquer. À cet effet, il fit creuser un fossé de contrevallation qui, partant du ravin au nord-ouest, passait devant la porte nord du château, descendait jusqu'à la rivière de la Varenne et remontait dans la direction du sud-est vers le ravin. Il munit ce fossé de bastilles pour loger et protéger son monde contre les attaques du dedans ou du dehors:

«De fossez è de hériçun

Et de pel fist un chasteillon

El pié del teltre en la vallée,

Ki garda tute la cuntrée:

Ne pristrent puiz cels del chastel

Ne bués ne vache ne véel.

Li Dus tel chastelet i fist

Tant chevaliers è tel i mist

Ki bien le porreient desfendre

Ke Reis ne Quens ne porreit prendre 31 31 Le Roman de Rou , Rob. Wace, vers 8600 et suiv.

.»

Après une tentative infructueuse du roi de France pour faire lever le blocus, le comte Guillaume fut obligé de capituler faute de vivres:

«Willame d'Arches lungement

Garda la terre è tint forment,

E plus lungement la tenist,

Se viande ne li fausist:

Maiz pur viande ki failli,

Terre è chastel è tur guerpi;

Al Duc Willame tut rendi,

Et al Rei de France s'enfui.»

Il n'était guère possible, en effet, avec les moyens d'attaque dont on disposait alors, de prendre un château aussi bien défendu par la nature et par des travaux d'art formidables.

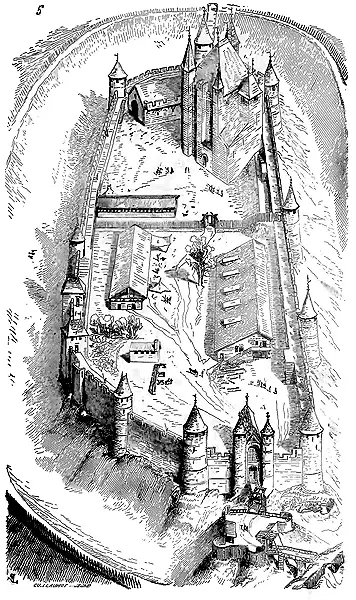

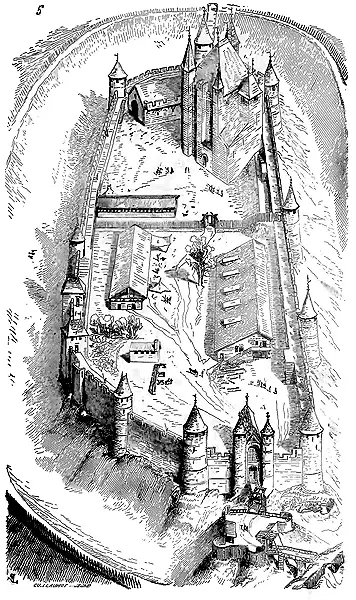

Nous donnons (5) une vue cavalière du château d'Arques tel qu'il devait être au XIe siècle, prise en dehors de la porte de Dieppe, et en supprimant les défenses postérieures ajoutées de ce côté. On comprendra ainsi plus facilement les dispositions intérieures de cette place forte.

Déjà, du temps de Guillaume le Bâtard, les barons normands construisaient donc de vastes châteaux de maçonnerie possédant tout ce qui constitue les places de ce genre au moyen âge: fossés profonds et habilement creusés, enceintes inférieures et supérieures, donjon, etc. Le duc de Normandie, pendant les longues luttes du commencement de son règne, éleva des châteaux, ou tout au moins des donjons, pour tenir en bride les villes qui avaient pris parti contre lui:

«E il fist cax è pierre atraire;

Iloec (au Mans) fist une tur faire 32 32 Le Roman de Rou , vers 10211.

.»

Après la descente en Angleterre, l'établissement des châteaux fut un des moyens que Guillaume le Conquérant employa pour assurer sa nouvelle royauté, et ce fut, en grande partie, à ces forteresses élevées sur des points stratégiques ou dans les villes mêmes qu'il dut de pouvoir se maintenir au milieu d'un pays qui tentait chaque jour des soulèvements pour chasser l'étranger et reconquérir son indépendance. Mais beaucoup de seigneurs, du moment que la guerre générale était terminée, tenant ces châteaux en fief, se prenaient de querelle avec leurs voisins, faisaient des excursions sur les terres les uns des autres, et en venaient à s'attaquer dans leurs places fortes. Ou bien, mécontents de voir la faveur du suzerain tomber sur d'autres que sur eux, cherchaient à rendre leurs châteaux plus formidables afin de vendre leurs services plus cher aux rivaux de leur seigneur et de faire cause commune avec eux:

«Li Reis se fia as deniers 33 33 Le roi de France, afin de corrompre les vassaux du duc Robert de Normandie. Roman de Rou , vers 15960.

,

K'il ont à mines, à sestiers 34 34 Il avait de l'or à boisseaux.

En Normandie trespassa (passa),

Mult out od li grant gent e a

Od granz tonels, od grant charrei,

Fet li denier porter od sei.

As chastelains et as Barons

Ki orent turz (donjons) è forz maisons,

As boens guerriers et as marchis 35 35 Marquis, seigneurs chargés de la défense des marches ou frontières.

A tant doné è tant promis,

Ke li Dus Robert unt lessié,

Et por li Reis l'unt guerréié.»

C'est ainsi que, par suite de l'organisation féodale, même en Normandie où l'esprit national s'était maintenu beaucoup mieux qu'en France, les seigneurs étaient chaque jour portés à rendre leurs châteaux de plus en plus forts, afin de s'affranchir de toute dépendance et de pouvoir dicter des conditions à leur suzerain. Le château normand du XIe siècle ne consistait qu'en un donjon carré ou rectangulaire, autour duquel on élevait quelques ouvrages de peu d'importance, protégés surtout par ce fossé profond pratiqué au sommet d'un escarpement; c'était là le véritable poste normand de cette époque, destiné à dominer un territoire, à fermer un passage ou contenir la population des villes. Des châteaux munis de défenses aussi étendues que celles d'Arques étaient rares; mais les barons normands devenant seigneurs féodaux, en Angleterre ou sur le continent, se virent bientôt assez riches et puissants pour augmenter singulièrement les dépendances du donjon qui dans l'origine était le seul point sérieusement fortifié. Les enceintes primitives, faites souvent en palissades, furent remplacées par des murs flanqués de tours. Les plus anciens documents écrits touchant les manoirs et même les châteaux (documents qui en Angleterre remontent au XIIe siècle) désignent souvent la demeure fortifiée du seigneur par le mot aula , hall ; c'est qu'en effet ces sortes d'établissements militaires ne consistaient qu'en une salle défendue par d'épaisses murailles, des créneaux et des contre-forts munis d'échanguettes ou de bretèches flanquantes. Les dépendances de la demeure seigneuriale n'avaient relativement qu'une importance minime; en cas d'attaque sérieuse, la garnison abandonnait bientôt les ouvrages extérieurs et se renfermait dans le donjon, dont les moyens défensifs étaient formidables pour l'époque. Pendant le cours du XIIe siècle, cette tradition se conserve dans les contrées où l'influence normande prédomine; le donjon, la salle fortifiée prend une valeur relative que nous ne lui trouvons pas au même degré sur le territoire français; le donjon est mieux isolé des défenses secondaires dans le château normand des XIe et XIIe siècles que dans le château d'origine française; il est plus élevé, présente une masse plus imposante; c'est un poste autour duquel est tracé un camp fortifié plutôt qu'un château. Cette disposition est apparente non-seulement en Normandie et en Angleterre, comme au Pin (Calvados), à Saint-Laurent-sur-Mer, à Nogent-le-Rotrou, à Domfront, à Falaise, à Chamboy (Orne), à Newcastle, à Rochester et à Douvres (Angleterre), mais sur les côtes de l'Ouest, dans l'Anjou, le Poitou et le Maine, c'est-à-dire dans toutes les contrées où pénètre l'influence normande; nous la retrouvons, accompagnée du fossé normand dont le caractère est si nettement tranché, à Pouzanges (Vendée), à Blanzac, à Broue, à Pons (Charente-Inférieure), à Chauvigny près Poitiers, et jusqu'à Montrichard, à Beaugency-sur-Loire et à Loches (voy. DONJON). Les défenses extérieures qui accompagnent ces gros donjons rectangulaires, ou ne présentent que des terrassements sans traces de constructions importantes, ou si elles sont élevées en maçonnerie, sont toutes postérieures d'un siècle au moins à l'établissement de ces donjons, ce qui indique assez clairement que les enceintes primitives des XIe et XIIe siècles avaient peu d'importance et qu'elles durent être remplacées lorsqu'au XIIIe siècle ce système défensif des châteaux fut modifié, et qu'on eut reconnu la nécessité d'élargir et de renforcer les ouvrages extérieurs.

Читать дальше