Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 5 - (D - E- F)

Здесь есть возможность читать онлайн «Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 5 - (D - E- F)» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Издательство: Иностранный паблик, Жанр: foreign_antique, foreign_home, architecture_book, Технические науки, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 5 - (D - E- F)

- Автор:

- Издательство:Иностранный паблик

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 60

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 5 - (D - E- F): краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 5 - (D - E- F)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 5 - (D - E- F) — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 5 - (D - E- F)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

Des hommes qui se piquaient de sentiments chevaleresques, qui considéraient la courtoisie comme la plus belle des qualités et la société des femmes comme la seule qui pût former la jeunesse, devaient nécessairement abandonner les tristes donjons du temps de Philippe-Auguste. Cependant il fallait toujours songer à la défense. Au XIVe siècle, la féodalité renonce aux gros donjons cylindriques; elle adopte de préférence la tour carrée flanquée de tourelles aux angles, comme plus propre à l'habitation. C'est sur ce programme que Charles V fit rebâtir le célèbre donjon de Vincennes, qui existe encore, sauf quelques mutilations qui ont modifié les détails de la défense 31 31 « Item , dehors Paris (Charles V fit bâtir), le chastel du bois de Vincenes, qui moult est notable et bel...» Le Livre des fais et bonnes meurs du sage roy Charles . (Christine de Pisan.)

. Ce donjon, commandant les dehors et placé sur un des grands côtés de l'enceinte du château, est protégé par un fossé revêtu et par une chemise carrée, avec porte bien défendue du côté de la cour du château. Il se compose, comme chacun sait, d'une tour carrée de quarante mètres de haut environ avec quatre tourelles d'angle montant de fond. Sa partie supérieure se défend par deux étages de créneaux. Il fut toujours couvert par une plate-forme posée sur voûte. À l'intérieur, chaque étage était divisé en plusieurs pièces, une grande, oblongue, une de dimension moyenne et un cabinet, sans compter les tourelles; ces pièces possédaient, la plupart, des cheminées, un four, et sont éclairées par de belles fenêtres terminées par des archivoltes brisées. Déjà le donjon du Temple à Paris, achevé en 1306 32 32 Du Breul, Antiquités de Paris .

, avait été bâti sur ce plan; sa partie supérieure, au lieu d'être terminée par une plate-forme, était couverte par un comble en pavillon, avec quatre toits coniques sur les tourelles d'angle; mais le donjon du Temple était plutôt un trésor, un dépôt de chartes, de finances, qu'une défense.

Nous croyons inutile de multiplier les exemples de donjons des XIIIe et XIVe siècles, car ils ne se font pas remarquer par des dispositions particulières; ils sont carrés ou cylindriques: s'ils sont carrés, ils ressemblent fort aux tours bâties à cette époque et n'en diffèrent que par les dimensions (voy. TOUR); s'ils sont cylindriques, à partir de la fin du XIIIe siècle, ils contiennent des étages voûtés, et ne sauraient être comparés au donjon de Coucy que nous venons de donner. Ce n'est qu'au moment où les moeurs féodales se transforment, où les seigneurs châtelains prétendent avoir des demeures moins fermées et moins tristes, que le donjon abandonne la forme d'une tour qu'il avait adoptée vers la fin du XIIe siècle, pour revêtir celle d'un logis défendu, mais contenant tout ce qui peut rendre l'habitation facile.

Louis de France, duc d'Orléans, second fils de Charles V, né en 1371 et assassiné à Paris en novembre 1407, dans la rue Barbette, était grand amateur des arts. Ce prince rebâtit les châteaux de Pierrefonds, de la Ferté-Milon, de Villers-Cotterets; fit exécuter des travaux considérables dans le château de Coucy, qu'il avait acquis de la dernière héritière des sires de Coucy. Louis d'Orléans fut le premier qui sut allier les dispositions défensives adoptées, à la fin du XIVe siècle, dans les demeures féodales, aux agréments d'une habitation seigneuriale. Les châteaux qu'il nous a laissés, et dont nous trouvons le spécimen le plus complet à Pierrefonds, sont non-seulement de magnifiques demeures qui seraient encore très-habitables de nos jours, mais des places fortes de premier ordre, que l'artillerie déjà perfectionnée du XVIIe siècle put seule réduire.

Il est étrange que l'influence des princes de la branche cadette issue de Charles V sur les arts en France n'ait pas encore été constatée comme elle mérite de l'être. Les monuments laissés par Louis d'Orléans et par son fils Charles sont en avance de près d'un demi-siècle sur le mouvement des arts dans notre pays. Le château de Pierrefonds, commencé en 1400 et terminé avant la mort du premier des Valois, est encore une place forte du XIVe siècle, mais décorée avec le goût délicat des habitations du temps de Charles VIII.

Le donjon de ce château contient les logis du seigneur, non plus renfermés dans une tour cylindrique ou carrée, mais distribués de manière à présenter une demeure vaste, commode, pourvue des accessoires exigés par une existence élégante et recherchée, en même temps qu'elle est une défense puissante parfaitement entendue, impossible à attaquer autrement que par des batteries de siége; or, au commencement du XVe siècle, on ne savait pas encore ce que c'était que l'artillerie de siége. Les bouches à feu étaient de petite dimension, portées en campagne sur des chevaux ou des chariots, et n'étaient guère employées que contre la formidable gendarmerie de l'époque. Examinons les dispositions du donjon de Pierrefonds, que nous avons déjà données dans le plan d'ensemble de ce château (voy. CHÂTEAU, fig. 24).

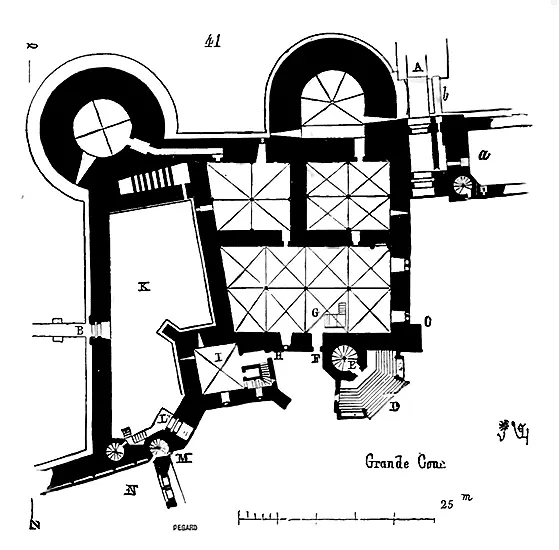

Le donjon de Pierrefonds (41) 33 33 On remarquera, entre ce plan et celui donné dans l'ensemble du château, quelques différences de détail, résultat des déblais exécutés en 1858 et 1859 dans ce domaine, d'après les ordres de l'Empereur. Ces déblais ont mis au jour certaines parties inférieures des bâtiments dont on ne pouvait prendre qu'une idée très-incomplète. Le plan que nous donnons aujourd'hui peut être regardé comme parfaitement exact.

est voisin de l'entrée principale A du château, et flanque cette entrée de façon à en interdire complétement l'approche. Il possède, en outre, une poterne B, très-relevée au-dessus du sol extérieur. Ainsi remplit-il les conditions ordinaires qui voulaient que tout donjon eût deux issues, l'une apparente, l'autre dérobée. La porte A du château, défendue par un pont-levis, des vantaux, un corps-de-garde a , une herse et une seconde porte barrée, avait, comme annexe obligée à cette époque, une poterne pour les piétons, avec son pont-levis particulier b et entrée détournée le long du corps-de-garde; de plus, le couloir de la porte était enfilé par une échauguette posée sur le contre-fort C. Pour entrer dans le logis, on trouvait un beau perron D avec deux montoirs (voy. MONTOIR, PERRON), puis un large escalier à vis E montant aux étages supérieurs. Une porte bâtarde F donnait entrée dans le rez-de-chaussée voûté servant de magasin pour les approvisionnements. Par un degré assez large G, de ce rez-de-chaussée on descend dans une cave peu spacieuse, mais disposée avec des niches comme pour recevoir des vins de diverses sortes. Les murs de ce rez-de-chaussée, épais de trois à quatre mètres, sont percés de rares ouvertures, particulièrement du côté extérieur. Une petite porte H, masquée dans l'angle rentrant de la tour carrée, permet de pénétrer dans la salle voûtée I formant le rez-de-chaussée de cette tour, et de prendre un escalier à rampes droites montant seulement au premier étage. Nous allons y revenir tout à l'heure. La poterne B, munie d'une herse et de vantaux, surmontée de mâchicoulis qui règnent tout le long de la courtine, a son seuil posé à sept mètres environ au-dessus du sol extérieur qui, à cet endroit, ne présente qu'un chemin de six mètres de largeur; puis, au-dessous de ce chemin, est un escarpement prononcé, inaccessible, au bas duquel passe une des rampes qui montaient au château, rampe défendue par une traverse percée d'une porte; de l'autre côté de la porte, commandant le vallon, est une motte faite à main d'hommes qui était certainement couronnée d'un ouvrage détruit aujourd'hui. De la poterne B, on pouvait donc, soit par une trémie, soit par un pont volant, défendre la porte de la rampe du château, passer par-dessus cette porte et arriver à l'ouvrage avancé qui commande le vallon au loin. La poterne B servait ainsi de sortie à la garnison, pour prendre l'offensive contre un corps d'investissement, de porte de secours et d'approvisionnement. On observera que l'espace K est une cour dont le sol est au-dessous du sol de la cour principale du château, et que, pour s'introduire dans cette cour principale, il faut passer par une seconde poterne L, dont le seuil est relevé au-dessus du sol K, et qui est défendue par une herse, des vantaux et des mâchicoulis avec créneaux. L'escalier M, qui donne dans la chapelle N et dans la cour, monte de fond et permet d'arriver à la chambre de la herse.

Интервал:

Закладка:

Похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 5 - (D - E- F)»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 5 - (D - E- F)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 5 - (D - E- F)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.

![Константин Бальмонт - Константин Бальмонт и поэзия французского языка/Konstantin Balmont et la poésie de langue française [билингва ru-fr]](/books/60875/konstantin-balmont-konstantin-balmont-i-poeziya-francuzskogo-yazyka-konstantin-balmont-et-thumb.webp)