Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 5 - (D - E- F)

Здесь есть возможность читать онлайн «Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 5 - (D - E- F)» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Издательство: Иностранный паблик, Жанр: foreign_antique, foreign_home, architecture_book, Технические науки, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 5 - (D - E- F)

- Автор:

- Издательство:Иностранный паблик

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 60

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 5 - (D - E- F): краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 5 - (D - E- F)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 5 - (D - E- F) — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 5 - (D - E- F)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

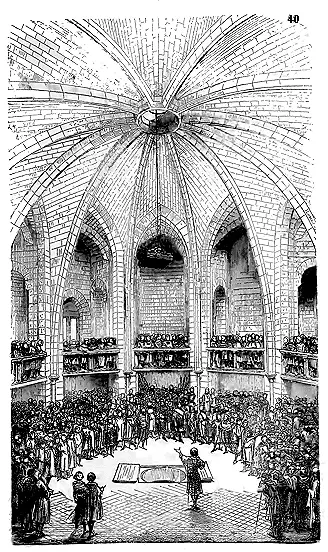

Nous essayons d'en donner une faible idée dans la fig. 40. Qu'on se représente par la pensée un millier d'hommes d'armes réunis dans cette rotonde et son portique disposé comme des loges d'une salle de spectacle, des jours rares éclairant cette foule; au centre, le châtelain donnant ses ordres, pendant qu'on s'empresse de monter, au moyen d'un treuil, des armes et des projectiles à travers les oeils des voûtes. Ou encore, la nuit, quelques lampes accrochées aux parois du portique, la garnison sommeillant ou causant dans ce vaste réservoir d'hommes; qu'on écoute les bruits du dehors qui arrivent par l'oeil central de la voûte, l'appel aux armes, les pas précipités des défenseurs sur les hourds de bois, certes on se peindra une scène d'une singulière grandeur. Si loin que puisse aller l'imagination des romanciers ou des historiens chercheurs de la couleur locale , elle leur représentera difficilement ce que la vue de ces monuments si grands et si simples dans leurs dispositions rend intelligible au premier coup d'oeil. Aussi conseillons-nous à tous ceux qui aiment à vivre quelquefois dans le passé d'aller voir le donjon de Coucy, car rien ne peint mieux la féodalité dans sa puissance, ses moeurs, sa vie toute guerrière, que cet admirable débris du château d'Enguerrand.

Les donjons normands sont des logis plus ou moins bien défendus, élevés par la ruse et la défiance; les petits moyens sont accumulés pour dérouter l'assaillant: ce sont des tanières plutôt que des édifices. Au fond, dans ces forteresses, nulle disposition d'ensemble, mais force expédients. Le donjon normand tient encore de la demeure du sauvage rusé; mais, à Coucy, on reconnaît la conception méthodique de l'homme civilisé qui sait ce qu'il veut et dont la volonté est puissante; ici plus de tâtonnements: la forteresse est bâtie rapidement, d'un seul jet; tout est prévu, calculé, et cela avec une ampleur, une simplicité de moyens faites pour étonner l'homme indécis de notre temps.

Cependant, au XIIIe siècle déjà, la féodalité perdait ces moeurs héroïques, peut-on dire, dont Enguerrand III est le dernier et le plus grand modèle. Ces demeures de géants ne pouvaient convenir à une noblesse aimant ses aises, politiquement affaiblie, ruinée par son luxe, par ses luttes et ses rivalités, prévoyant la fin de sa puissance et incapable de la retarder. Les grands vassaux de saint Louis et de Philippe le Hardi n'étaient plus de taille à construire de pareilles forteresses; ils ne pouvaient se résoudre à passer les journées d'un long siége dans ces grandes salles voûtées, à peine éclairées, en compagnie de leurs hommes d'armes, partageant leur pain et leurs provisions. Chose digne de remarque, d'ailleurs, le donjon normand est divisé en un assez grand nombre de chambres; le seigneur peut y vivre seul; il cherche à s'isoler des siens, et même, au besoin, à se garantir d'une trahison. Le donjon de Philippe-Auguste, dont Coucy nous présente le spécimen le plus complet, est la forteresse dernière, le réduit d'un corps armé, agissant avec ensemble, mu par la pensée d'unité d'action. La tour est cylindrique; cette forme de plan seule indique le système de défense partant d'un centre, qui est le commandant, pour se répandre suivant le besoin et rayonner, pour ainsi dire. C'est ainsi qu'on voit poindre chez nous, en pleine féodalité, ce principe de force militaire qui réside, avant tout, dans l'unité du commandement et la confiance des soldats en leur chef suprême. Et ce principe, que Philippe-Auguste avait si bien compris et mis en pratique, ce principe admis par quelques grands vassaux au commencement du XIIIe siècle, la féodalité l'abandonne dès que le pouvoir monarchique s'étend et attire à lui les forces du pays. C'est ainsi que les monuments gardent toujours l'empreinte du temps qui les a élevés.

Les peintures intérieures du donjon de Coucy ne consistent qu'en refends blancs sur fond ocre jaune, avec de belles bordures autour des archivoltes. Bientôt on ne se contenta pas de ces décorations d'un style sévère; on voulut couvrir les parois des salles de sujets, de personnages, d'armoiries, de légendes. La noblesse féodale aimait les lettres, s'occupait d'art, tenait à instruire la jeunesse et lui présenter sans cesse devant les yeux de beaux exemples de chevalerie. «En l'an que l'on contoit mil quatre cens et XVI, et le premier jour de may, je, le seigneur de Caumont, estant de l'aage de XXV ans, me estoie en ung beau jardin de fleurs où il avoit foyson de oiseaux qui chantoient de beaux et gracieux chans, et en plusieurs de manières, don ils me feirent resjouir, si que, emprès, je fuy tant en pansant sur le fait de cest monde, que je veoye moult soutil et incliné à mault fère, et que tout ce estoit néant, à comparer à l'autre qui dure sans fin...»

«Et lors il me va souvenir de mes petits enfants qui sont jeunes et ignocens, lesquelx je voudroie que à bien et honneur tournassent, et bon cuer eussent, ainxi comme père doit vouloir de ces filz. Et parce que, selon nature, ils doyvent vivre plus que moy, et que je ne leur pourroie pas enseigner ne endoctrinier, car il faudra que je laisse cest monde, comme les autres, me suis pansé que je leur feisse et laissasse, tant dés que je y surs, ung livre de ensenhemens, pour leur demonstrer comment ilz se devront gouverner, selon se que est à ma semblance... 28 28 Voyaige du seigneur de Caumont , pub. par le marquis de La Grange. Paris, 1858. Introd., p. VI.

» Ce passage indique assez quelles étaient, au commencement du XIVe siècle, les tendances de la noblesse féodale; le temps de la sauvage rudesse était passé; beaucoup de seigneurs s'adonnaient à l'étude des lettres et des arts, cherchant à s'entourer dans leurs châteaux de tout ce qui était propre à rendre ces demeures supportables et à élever l'esprit de la jeunesse. «...Au chef de le ditte ville (de Mazières) a ung très beau chasteau et fort sur une rivière, bien enmurré et de grosses tours machacollées tout autour, et par dedens est tout dépint merveilleusemant de batailles; et y troverez de toux les généracions Crestiens et Sarrazins, ung pareil, mascle et femèle, chacun sellon le porteure de son païs 29 29 Ibid. , p. 27.

.»

Nous trouvons la trace de ces décorations intérieures des donjons déjà au XIIIe siècle.

«De vert marbre fu li muralz (du donjon),

Mult par esteit espès è halz;

N'i out fors une sule entrée,

Cele fu noit è jur gardée.

De l'altre part fu clos de mer

Nuls ne pout issir ne entrer,

Si ceo ne fust od un batel,

Qui busuin éust ù castel.

Li Sire out fair dedenz le meur,

Pur sa femme metre à seur.

Chaumbre souz ciel n'ont plus bele;

À l'entrée fu la capele:

La caumbre est painte tut entur;

Vénus la dieuesse d'amur,

Fu très bien mis en la peinture,

Les traiz mustrez è la nature,

Cument hum deit amur tenir,

E léalment é bien servir,

Le livre Ovide ù il enseigne,

Coment cascuns s'amour tesmegne,

En un fu ardent les jettout;

E tuz iceux escumengout,

Ki jamais cel livre lireient,

Et sun enseignement fereient 30 30 Lai de Gugemer. Poésies de Marie de France , XIIIe siècle, pub. par Roquelort. Paris, 1832.

.»

Ici les sujets de peinture sont empruntés à l'antiquité païenne. Souvent, dans ces peintures, les artistes interprétaient, de la façon la plus singulière, les traits de l'histoire grecque et romaine, les soumettant aux moeurs chevaleresques de l'époque. Hector, Josué, Scipion, Judas-Macchabée, César, se trouvaient compris parmi les preux, avec Charlemagne, Roland et Godefroy de Bouillon. Les héros de l'histoire sacrée et profane avaient leurs armoiries tout comme les chevaliers du moyen âge.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 5 - (D - E- F)»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 5 - (D - E- F)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 5 - (D - E- F)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.

![Константин Бальмонт - Константин Бальмонт и поэзия французского языка/Konstantin Balmont et la poésie de langue française [билингва ru-fr]](/books/60875/konstantin-balmont-konstantin-balmont-i-poeziya-francuzskogo-yazyka-konstantin-balmont-et-thumb.webp)