Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 5 - (D - E- F)

Здесь есть возможность читать онлайн «Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 5 - (D - E- F)» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Издательство: Иностранный паблик, Жанр: foreign_antique, foreign_home, architecture_book, Технические науки, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 5 - (D - E- F)

- Автор:

- Издательство:Иностранный паблик

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 60

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 5 - (D - E- F): краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 5 - (D - E- F)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 5 - (D - E- F) — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 5 - (D - E- F)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

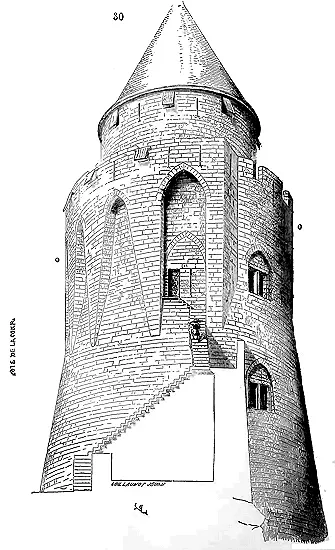

La vue perspective (30) du donjon du Château-Gaillard, prise du côté de la poterne, explique la disposition savante de ces mâchicoulis, composés d'arcs portés sur des contre-forts plus larges au sommet qu'à la base et naissant sur un talus prononcé très-propre à faire ricocher les projectiles lancés par les larges rainures laissées entre ces arcs et le nu du mur.

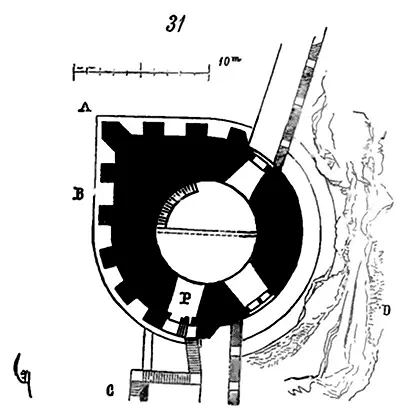

Le plan (31) de ce donjon, pris au niveau de la poterne qui s'ouvre au premier étage, fait voir la disposition de cette poterne P, avec sa meurtrière enfilant la rampe très-roide qui y conduit et le large mâchicoulis qui la surmonte; les fenêtres ouvertes du côté de l'escarpement; l'éperon saillant A renforçant la tour du côté attaquable et contraignant l'assaillant à se démasquer; le front B développé en face la porte du château. Le degré C aboutissait à une poterne d'un accès très-difficile ménagée sur le précipice et s'ouvrant dans l'enceinte bien flanquée décrite dans l'article CHÂTEAU, fig. 11. Le donjon, dont le pied est entièrement plein et par conséquent à l'abri de la sape, se composait d'une salle ronde à rez-de-chaussée à laquelle il fallait descendre, d'un premier étage au niveau de la poterne P, d'un second étage au niveau des mâchicoulis avec chemin de ronde crénelé, d'un troisième étage en retraite, fermé, propre aux approvisionnements de projectiles, et d'un quatrième étage crénelé et couvert, commandant le chemin de ronde et les dehors au loin (fig. 30). Du côté de l'escarpement abrupt D, qui domine le cours de la Seine (fig. 31), les mâchicoulis étaient inutiles, car il n'était pas possible à des assaillants de se présenter sur ce point; aussi Richard n'en fit point établir. À l'intérieur, les divers étages n'étaient en communication entre eux qu'au moyen d'escaliers de bois traversant les planchers. Ainsi, dans ce donjon, rien de trop, rien d'inutile, rien que ce qui est absolument nécessaire à la défense. Cet ouvrage, à notre avis, dévoile, chez le roi Richard, un génie militaire vraiment remarquable, une étude approfondie des moyens d'attaque employés de son temps, un esprit pratique fort éloigné de la fougue inconsidérée que les historiens modernes prêtent à ce prince. Aujourd'hui les constructions sont dérasées à la hauteur de la naissance des mâchicoulis en O (fig. 30).

Cependant ce donjon fut pris par Philippe-Auguste, sans que les défenseurs, réduits à un petit nombre d'hommes, eussent le temps de s'y réfugier; ces défenses étaient encore trop étroites, l'espace manquait; il faut dire que cette tour ne doit être considérée que comme le réduit d'un ouvrage très-fort qui lui servait de chemise. Les portes relevées des donjons romans, auxquelles on ne pouvait arriver qu'au moyen d'échelles ou de rampes d'un accès difficile, étaient, en cas d'attaque vive, une difficulté pour les défenseurs aussi bien que pour les assiégeants, si ces défenseurs, à cause de la faiblesse de la garnison, se trouvaient forcés de descendre tous pour garder les dehors. Mais alors, comme aujourd'hui, toute garnison qui n'était pas en rapport de nombre avec l'importance de la forteresse était compromise, et ces réduits devaient conserver leur garnison propre, quitte à sacrifier les défenseurs des ouvrages extérieurs, si ces ouvrages étaient pris. À la prise du Château-Gaillard, Roger de Lascy, qui commandait pour le roi Jean sans Terre, ne possédant plus que les débris d'une garnison réduite par un siége de huit mois, avait dû se porter avec tout son monde sur la brèche de la chemise extérieure du donjon pour la défendre; ses hommes et lui, entourés par les nombreux soldats de Philippe-Auguste se précipitant à l'assaut, ne purent se faire jour jusqu'à cette rampe étroite du donjon: Roger de Lascy fut pris, et le donjon tomba entre les mains du vainqueur à l'instant même. Il semble que cette expérience profita à Philippe-Auguste, car lorsque ce prince bâtit le donjon du Louvre, il le perça d'une poterne presque au niveau du sol extérieur avec pont à bascule et fossé. Du donjon du Louvre il ne reste que des descriptions très-laconiques et des figurés fort imparfaits; nous savons seulement qu'il était cylindrique, que son diamètre extérieur était de vingt mètres et sa hauteur de quarante mètres environ. Philippe-Auguste paraît avoir considéré la forme cylindrique comme étant celle qui convenait le mieux à ces défenses suprêmes. Si le donjon du Louvre n'existe plus, celui du château de Rouen, bâti par ce prince, existe encore, du moins en grande partie, et nous donne un diminutif de la célèbre tour du Louvre dont relevaient tous les fiefs de France. Ce donjon était à cheval sur la courtine du château et possédait deux entrées le long des parements intérieurs de cette courtine. Ces entrées, peu relevées au-dessus du sol, étaient en communication avec de petits degrés isolés, sur la tête desquels tombaient des ponts à bascule.

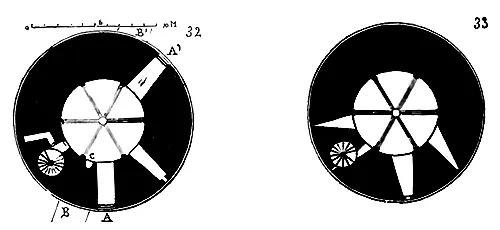

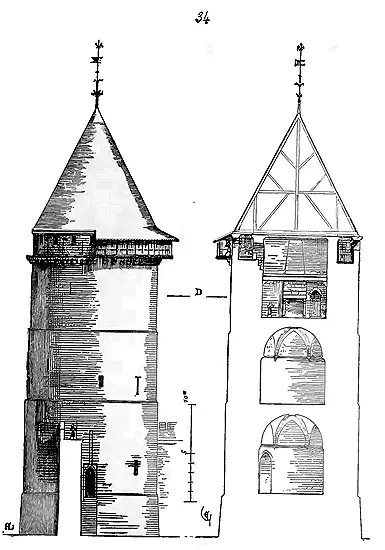

Voici (32) le plan du rez-de-chaussée du donjon du château de Rouen. En AA' sont les deux poternes; en BB', les murs de la courtine dont on voit encore les arrachements. À côté de l'escalier à vis qui monte aux étages supérieurs sont des latrines, et en C est un puits. Ce rez-de-chaussée et le premier étage (33) sont voûtés; les murs ont près de quatre mètres d'épaisseur. Aujourd'hui (34) 27 27 Nous devons ces figurés, plans, coupes et élévations, à l'obligeance de M. Barthélemy, architecte diocésain de Rouen.

, les constructions sont dérasées au niveau D, et nous n'avons, pour restaurer la partie supérieure, que des données insuffisantes.

Toutefois on doit admettre que cette partie supérieure comprenait, suivant l'usage, un étage sans plancher et l'étage de la défense avec son chemin de ronde muni de hourds portés sur des corbeaux de pierre. Le donjon du château de Rouen tenait à deux courtines, en interrompant absolument la communication d'un chemin de ronde à l'autre, puisque aucune issue ne s'ouvrait de l'intérieur du donjon sur ces chemins de ronde. Au Louvre, le donjon, planté au centre d'une cour carrée, était entièrement isolé et ne commandait pas les dehors suivant la règle ordinaire. Mais le Louvre tout entier pouvait être considéré comme un vaste donjon dont la grosse tour centrale était le réduit. Cependant la forme cylindrique, adoptée par Philippe-Auguste, était évidemment celle qui convenait le mieux à ce genre de défense, eu égard aux moyens d'attaque de l'époque. Ce prince pensait avec raison que ses ennemis emploieraient, pour prendre ses châteaux, les moyens que lui-même avait mis en pratique avec succès: or Philippe-Auguste avait eu à faire le siége d'un grand nombre de châteaux bâtis conformément au système normand, et il avait pu reconnaître, par expérience, que les angles des tours et donjons quadrangulaires donnaient toujours prise aux assaillants; car ces angles saillants, mal défendus, permettaient aux pionniers de s'attacher à leur base, de saper les fondations à droite et à gauche, et de faire tomber deux pans de mur. La forme cylindrique ne donnait pas plus de prise sur un point que sur un autre, et, admettant que les pionniers pussent saper un segment du cercle, il fallait que ces excavations fussent très-étendues pour faire tomber une tranche du cylindre: de plus, Philippe-Auguste, ainsi que le fait voir le plan du donjon du château de Rouen, donnait aux murs de ses donjons cylindriques une épaisseur énorme comparativement à leur diamètre; il était avare d'ouvertures, renonçait aux planchers de bois inférieurs afin d'éviter les chances d'incendie. Ce système prévalut pendant le cours du XIIIe siècle.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 5 - (D - E- F)»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 5 - (D - E- F)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 5 - (D - E- F)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.

![Константин Бальмонт - Константин Бальмонт и поэзия французского языка/Konstantin Balmont et la poésie de langue française [билингва ru-fr]](/books/60875/konstantin-balmont-konstantin-balmont-i-poeziya-francuzskogo-yazyka-konstantin-balmont-et-thumb.webp)