Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 5 - (D - E- F)

Здесь есть возможность читать онлайн «Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 5 - (D - E- F)» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Издательство: Иностранный паблик, Жанр: foreign_antique, foreign_home, architecture_book, Технические науки, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 5 - (D - E- F)

- Автор:

- Издательство:Иностранный паблик

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 60

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 5 - (D - E- F): краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 5 - (D - E- F)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 5 - (D - E- F) — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 5 - (D - E- F)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

DORTOIR, s. m. Dortouoir . Naturellement, les dortoirs occupent, dans les anciens établissements religieux, une place importante. Ils sont le plus souvent bâtis dans le prolongement de l'un des bras du transsept de l'église, de manière à mettre les religieux en communication facile avec le choeur, et sans sortir dans les cloîtres, pour les offices de nuit. Quand la saison était rude ou le temps mauvais, les religieux descendaient à couvert dans le transsept et de là se répandaient dans le choeur. Les dortoirs sont établis au premier étage, sur des celliers, ou des services du couvent qui ne peuvent donner ni odeur, ni humidité, ni trop de chaleur. Les dortoirs des monastères sont ordinairement divisés longitudinalement par une rangée de colonnes formant deux nefs voûtées ou tout au moins lambrissées; ils prennent du jour et de l'air à l'ouest et à l'est, par suite de la position du bâtiment imposée par l'orientation invariable de l'église. Les grandes abbayes possédaient des dortoirs bâtis avec magnificence et présentant un aspect vraiment monumental. La science moderne a reconnu qu'il fallait pour chaque dormeur, pendant le temps du sommeil, 32m cubes d'air respirable au moins. Les poumons des moines des XIIe, XIIIe et XIVe siècles, pouvaient consommer un beaucoup plus volumineux cube d'air, si bon leur semblait, et encore se levaient-ils à minuit passé, pour chanter matines.

Lebeuf 38 38 Hist. du dioc. de Paris , t. IV, p. 213.

décrit ainsi le dortoir des religieux de l'abbaye du Val-Notre-Dame, dépendant du doyenné de Montmorency: «Le réfectoir est un assez petit quarré; il est au-dessous du dortoir, qui est très-clair, et dont la voûte est soutenue par des colonnes ou piliers anciens délicatement travaillés, ainsi qu'on en voit dans plusieurs autres dortoirs de l'ordre de Cîteaux construits au XIIIe siècle ou au XIVe.» Il ne faut pas croire que les dortoirs des religieux fussent disposés comme les dortoirs de nos casernes ou de nos lycées. Ces grandes salles étaient divisées, au moyen de cloisons peu élevées, en autant de cellules qu'il y avait de religieux; ces cellules ou stalles contenaient un lit et les meubles les plus indispensables; elles devaient rester ouvertes, ou fermées seulement par une courtine.

Au XVIe siècle, tous les ordres religieux voulurent avoir des cellules ou chambres particulières pour chaque moine, ainsi que cela se pratique dans nos séminaires. Les mêmes habitudes furent observées dans les couvents de femmes. Dès le XIIe siècle cependant, les clunisiens, qui étaient des gens aimant leurs aises, avaient déjà établi des chambres ou cellules distinctes pour chaque religieux, et parfois même ces cellules étaient richement meublées. Pierre le Vénérable s'en plaignait de son temps, et saint Bernard s'élevait avec son énergie habituelle contre ces abus qu'il regardait comme opposés à l'humilité monastique. Aussi les premiers dortoirs des cisterciens semblent avoir été des salles communes garnies de lits, mais sans séparations entre eux.

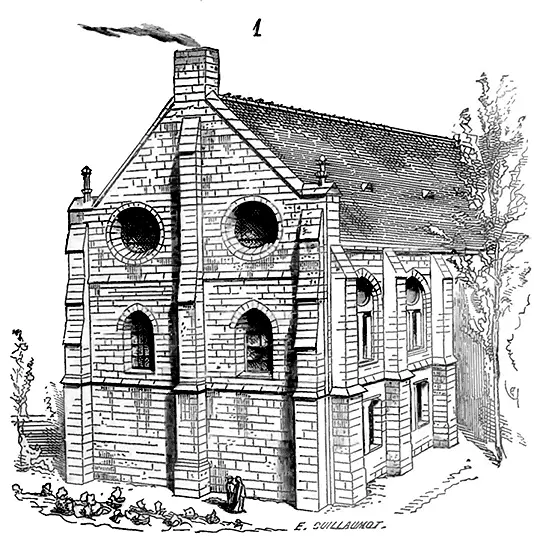

Voici (1) l'aspect extérieur d'un de ces dortoirs communs: c'est le dortoir du monastère de Chelles (abbaye de femmes); il avait été construit au commencement du XIIIe siècle 39 39 Voy. la Monog. d'abbayes . Bib. Sainte-Geneviève.

; le rez-de-chaussée était occupé par des celliers et un chauffoir; une épine de colonnes supportait la charpente formant deux berceaux lambrissés avec entraits apparents. Dans l'article ARCHITECTURE MONASTIQUE, nous avons eu l'occasion de donner un certain nombre de ces bâtiments; il paraît inutile de s'étendre ici sur leurs dispositions générales, leur forme et les détails de leur architecture fort simple, mais parfaitement appropriée à l'objet. Ainsi, par exemple, les fenêtres étaient habituellement composées d'une partie supérieure dormante, percée surtout pour éclairer la salle, et d'une partie inférieure pouvant s'ouvrir pour l'aérer (voy. FENÊTRE). Si les religieux possédaient chacun une chambre, on n'en donnait pas moins le nom de dortoir au bâtiment ou à l'étage qui les contenait, et particulièrement au large couloir central qui donnait entrée à droite et à gauche dans chaque cellule. Cependant il existait encore, au XVIe siècle, des dortoirs de couvents de femmes disposés comme les chambrées de nos casernes, c'est-à-dire consistant en plusieurs grandes chambres contenant chacune quelques lits. Nous en trouvons la preuve dans le Pantagruel de Rabelais 40 40 Liv. III, chap. XIX.

. «Mais, dist l'abbesse, meschante que tu es, pourquoy ne faisois-tu signe à tes voisines de chambre?»

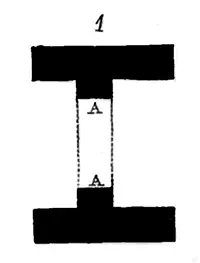

DOSSERET, s. m. C'est un bout de mur en retour d'équerre sur un autre, portant un linteau de porte ou un arc. AA (1) sont les dosserets d'une baie.

DOUELLE, s. f. C'est le parement intérieur d'un arc, qu'on désigne aussi sous le nom d' intrados . Dans une voûte, chaque claveau possède sa douelle. A est la douelle du claveau représenté fig. 1.

E

ÉBRASEMENT, s. m. Indique l'ouverture comprise entre le tableau d'une fenêtre et le parement du mur intérieur d'une salle. L'ébrasement s'élargit du dehors au dedans, afin de faciliter l'introduction du jour et aussi de dégager les vantaux d'une croisée ouvrante (voy. FENÊTRE).

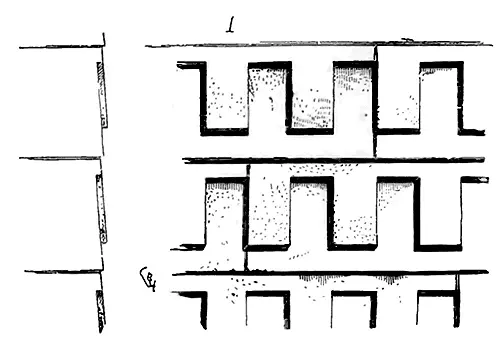

ÉCAILLES, s. f. S'emploie seulement au pluriel, et désigne une sorte d'ornementation fort usitée dans les édifices, au moyen âge, pour décorer des rampants de contre-forts, des talus de chéneaux, des couronnements de pinacles, des flèches en pierre, etc. Les écailles sont évidemment une imitation de la couverture en bardeaux de bois ou essentes (voy. BARDEAU); aussi est-ce particulièrement dans les provinces où cette sorte de couverture était employée, c'est-à-dire en Normandie, en Picardie, dans le Soissonnais et dans l'Île-de-France, que les écailles apparaissent sur les constructions de pierre à dater du XIIe siècle. En Normandie même, il n'est pas rare, dès le commencement de ce siècle, de voir certains parements verticaux, des fonds d'arcatures aveugles, par exemple, décorés d'écailles sculptées sur la pierre et présentant une très-faible saillie. C'était un moyen de distinguer ces fonds au milieu des parties solides de la construction, de les colorer, pour ainsi dire, et de les rendre moins lourds en apparence. Les bas-reliefs des XIe et XIIe siècles, dans lesquels sont figurés des édifices, montrent souvent les parements de ces édifices ainsi décorés. Nous en avons donné un exemple remarquable à l'article ARCHITECTURE RELIGIEUSE, fig. 47, et provenant d'un chapiteau de l'église de Saint-Sauveur de Nevers. La curieuse église de Thaon, près de Caen, nous montre une partie de ses parements extérieurs décorés d'écailles de forme carrée, rappelant ces revêtements en bardeaux si fort en usage dans les constructions privées construites en pans-de-bois. Ces écailles sont quelquefois superposées ou le plus souvent contrariées, c'est-à-dire pleins sur vides, ainsi que l'indique la fig. 1.

En divisant l'eau de pluie qui fouette sur les parements, en éloignant l'humidité des joints et lui donnant un écoulement, ces écailles, outre leur effet décoratif, ont encore l'avantage de conserver les ravalements extérieurs. Si cet effet est sensible sur les parements verticaux, à plus forte raison l'est-il sur les surfaces inclinées, sur les talus directement exposés à la pluie. Sur les surfaces inclinées élevées en pierre, toute saillie propre, par sa forme, à diriger les eaux est éminemment favorable à la conservation de la maçonnerie, en évitant l'imbibition uniforme de la pluie. Que les architectes du XIIe siècle aient fait cette expérience ou qu'ils aient simplement eu en vue la décoration des surfaces inclinées (décoration logique d'ailleurs, puisqu'elle rappelait une couverture en tuiles ou en bardeaux), toujours est-il que ces architectes ont adopté les écailles sculptées sur la pierre pour toute surface en talus.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 5 - (D - E- F)»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 5 - (D - E- F)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 5 - (D - E- F)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.

![Константин Бальмонт - Константин Бальмонт и поэзия французского языка/Konstantin Balmont et la poésie de langue française [билингва ru-fr]](/books/60875/konstantin-balmont-konstantin-balmont-i-poeziya-francuzskogo-yazyka-konstantin-balmont-et-thumb.webp)