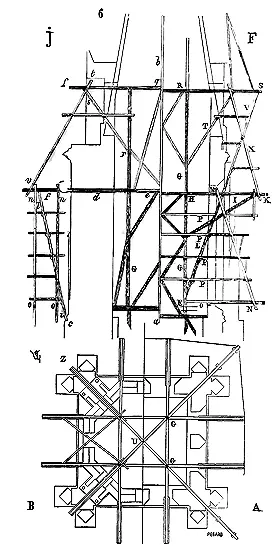

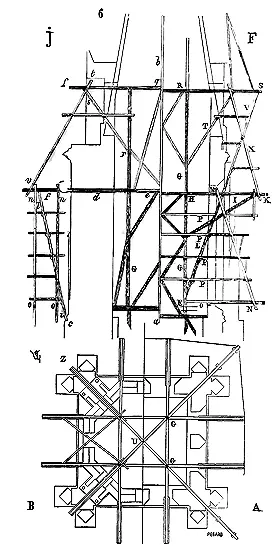

Partant de ce principe, soit A (6) le plan d'une tour de façade d'une grande église à la base du beffroi, et B le plan de cette tour à la base de la flèche en pierre qui la couronne. Ayant deux baies sur chacune des faces du beffroi, nous disposons à travers ces baies des fermes d'échafauds se croisant en G et se rapprochant le plus possible des contre-forts d'angles. En élévation, chacune de ces fermes donne le tracé F; les quatre poteaux G montent d'une seule pièce ou sont entés (en raison de la hauteur du beffroi) de E en H; de H en K est un chapeau qui traverse d'une baie à l'autre. Les deux liens IL assemblés à mi-bois soulagent puissamment ces chapeaux. Du point M pendent de doubles moises inclinées MN, qui portent l'extrémité de la pièce horizontale NO posant sur l'appui des baies; des moises horizontales P, serrant tout le système intérieur et se réunissant à leur extrémité extérieure pour être pincées à leur tour par les grandes moises inclinées MN, composent autant de planchers pour les maçons. Ainsi, avant que la tour ne soit élevée, cet échafaud suspendu peut être établi. La construction arasée au niveau des chapeaux HK, nous posons sur les premiers poteaux G d'autres poteaux G', d'autres chapeaux RS, d'autres liens TV, puis des moises doubles X qui suspendent encore l'extrémité des premiers chapeaux et les ponts intermédiaires. On remarquera que les seconds chapeaux RS et les liens T passent à travers la flèche en pierre dans des trous ménagés exprès, bouchés après coup ou même laissés apparents. Des lucarnes sur les quatre faces de la flèche, parallèles à celles de la tour, partent des pièces en gousset empêchant le hiement de l'échafaudage. Les huit baies du beffroi permettent donc ainsi de sortir, au dehors de la construction, des échafauds saillants, sur lesquels on peut établir des ponts. Restent les angles à échafauder. Pour ce faire, nous avons un grand poteau central ab , un repos en c dans l'angle rentrant, et un trou réservé en d suivant la diagonale du carré (voy. le tracé J sur la diagonale UZ du plan); cela suffit. Les chapeaux ef , passant à travers ces trous, reposent sur les poteaux G et le poteau central, sont soulagés par les grands liens il ; deux moises pendantes no suspendent les ponts intermédiaires. Arasés au niveau ef , nous retrouvons la continuation du poteau central et des poteaux G; nous assemblons le second chapeau pq , les liens rs qui le soulagent en passant à travers les lucarnes de la flèche; nous disposons les moises pendantes tv , et nous réunissons ces pièces diagonales avec les pièces parallèles au moyen de solives horizontales, qui font, à différentes hauteurs, tout le tour du clocher. La construction terminée, tous ces échafaudages sont facilement déposés par l'intérieur.

À voir les dispositions encore existantes à l'extérieur des grands édifices du moyen âge, il est certain que les échafauds suspendus étaient alors fort usités.

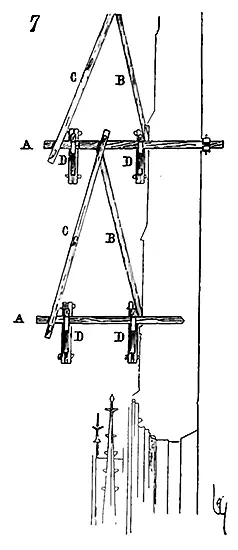

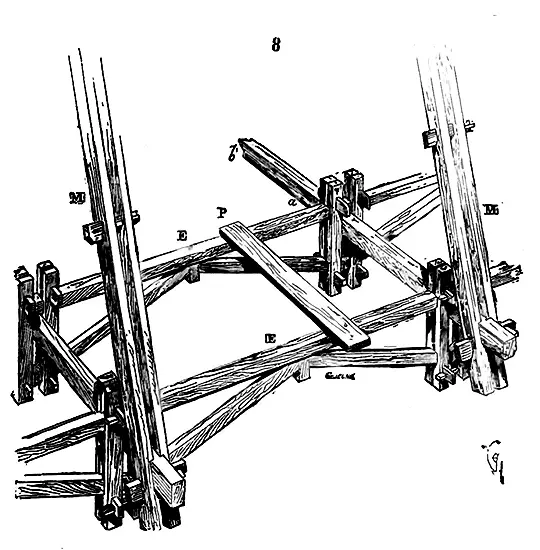

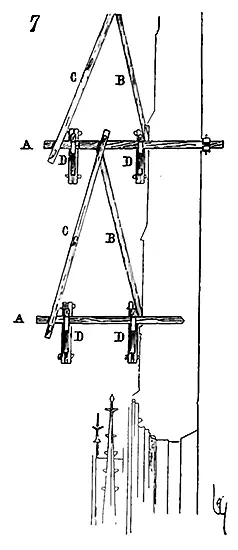

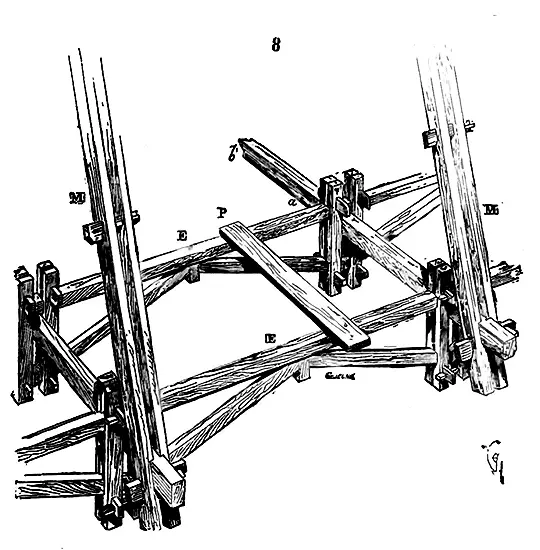

Pendant les XIVe et XVe siècles, on rhabilla beaucoup de monuments d'une époque antérieure, soit parce que leurs parements étaient dégradés, soit parce qu'on voulait les mettre en harmonie avec les formes nouvelles. Dans le cas de reprises ou de restaurations extérieures, ces échafauds étaient très-utiles en ce qu'ils n'embarrassaient pas les rez-de-chaussée et qu'ils coûtaient moins cher que des charpentes montant de fond. Les charpentiers établissaient une suite de ponts principaux (7), au moyen de poutres A engagées dans la maçonnerie, dont la bascule était maintenue par de grands liens B et par des moises pendantes C. Si l'espace qu'il fallait laisser entre chaque armature était trop large pour poser de l'une à l'autre des solives simples, on établissait d'une poutre à l'autre des fermes pendantes D, dont la disposition est détaillée dans le tracé perspectif (8). Les bouts ab sont engagés dans le mur; les moises pendantes sont indiquées en M, les entre-toises armées en E. Des plats-bords P, portant sur ces entre-toises, composaient les ponts principaux sur lesquels on pouvait barder les matériaux. Suivant la méthode employée par les charpentiers du moyen âge, les moises étaient serrées au moyen de clefs de bois, sans qu'il fût besoin de boulons et de ferrements. Dans les échafauds, comme dans toutes les constructions de cette époque, on cherchait à économiser les matériaux, et on ne se préoccupait pas de la main-d'oeuvre. De notre temps, nous voyons faire des échafauds simplement et solidement combinés; cependant il faut dire que les architectes abandonnent trop facilement la direction de cet accessoire nécessaire à toute construction importante: un peu d'étude et d'attention de leur part éviteraient bien des dépenses inutiles, et, grâce au déplorable système des adjudications, nous sommes souvent obligés d'employer des entrepreneurs de charpente qui sont hors d'état de trouver les moyens les plus propres à élever des échafauds solides en employant peu de bois. Un échafaud bien fait est cependant une des parties de l'art du constructeur qui accuse le mieux son intelligence et sa bonne direction. On peut juger la science réelle du constructeur à la manière dont il dispose ses échafauds.

Les échafauds bien établis font gagner du temps aux ouvriers, leur donnent de la confiance, les obligent à plus de régularité, de méthode et de soin; s'ils sont massifs, s'ils emploient le bois avec profusion, les ouvriers savent parfaitement le reconnaître; ils jugent sur ce travail provisoire du degré de connaissances pratiques de leur chef et ne lui savent aucun gré de cet abus de moyens. Si, au contraire, des maçons sont appelés à travailler sur des échafauds hardis, légers en apparence, mais dont quelques jours d'épreuve suffisent pour reconnaître la solidité, ils apprécient bien vite ces qualités et comprennent que, dans l'oeuvre, ce qu'on exigera d'eux, c'est du soin, de la précision, que l'on ne se contentera pas d' à-peu-près . Dans les restaurations d'anciens édifices, les échafauds demandent chez l'architecte une grande fertilité de combinaisons; on ne saurait donc trop attirer leur attention sur cette étude: l'économie, l'ordre dans le travail, et, plus que tout cela, la vie des ouvriers en dépendent.

ÉCHAUGUETTE, s. f. Eschauguette , eschargaite , escargaite , eschegaite , esgaritte , garite . Échauguette, au moyen âge, désignait la sentinelle.

«Servanz i mist è chevaliers,

Et eschargaites è portiers,

Puiz est repairiez à Danfront 42 42 Le Roman de Rou , vers 9519 et suiv.

.»

«Ses eschauguettes a li rois devisé 43 43 Roman de Garin le Loherain . La leçon eschargaite est préférable; elle est employée dans le même roman:

.»

Aussi la garde, le poste:

«Par l'escargaite Droom le Poitevin,

Le fil le roi en laissa fors issir 44 44 Roman d' Ogier l'Ardenois , vers 1122 et suiv.

.»

On disait escargaiter pour garder, épier:

«L'ost escargaïte Salemon li Senés 45 45 Ibid. , vers 10736.

.»

Читать дальше

![Константин Бальмонт - Константин Бальмонт и поэзия французского языка/Konstantin Balmont et la poésie de langue française [билингва ru-fr]](/books/60875/konstantin-balmont-konstantin-balmont-i-poeziya-francuzskogo-yazyka-konstantin-balmont-et-thumb.webp)