Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P)

Здесь есть возможность читать онлайн «Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P)» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Издательство: Иностранный паблик, Жанр: foreign_antique, foreign_home, architecture_book, Технические науки, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P)

- Автор:

- Издательство:Иностранный паблик

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 80

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P): краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P) — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

Le parvis de la cathédrale d'Amiens est relevé; mais sa clôture, si jamais elle a été faite, n'existe plus depuis longtemps 50 50 Ce parvis, devenu inabordable, doit être prochainement restauré.

.

Les parvis des églises conventuelles dont les façades donnaient sur une place publique, étaient souvent établis en contre-bas du sol extérieur: tel était le parvis de l'église abbatiale de Saint-Denis 51 51 Nous avons trouvé des traces du dallage de ce parvis, auquel on descendait évidemment dès une époque ancienne, c'est-à-dire du temps de Suger.

. L'église abbatiale de Sainte-Radegonde, à Poitiers, a conservé encore cette disposition fort ancienne, mais rétablie vers la fin du XVe siècle.

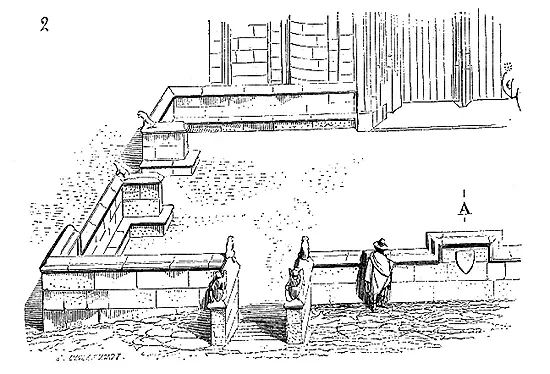

La figure 2 présente une vue à vol d'oiseau de la moitié de ce parvis, l'axe étant en A. Deux descentes sont ouvertes sur la face. Le terrain s'inclinait vers le portail de l'église; deux autres entrées sont pratiquées latéralement de plain-pied. Des figures d'anges agenouillés, tenant des écussons armoyés, surmontent les bahuts des deux entrées de face vers l'extérieur. Des animaux, chiens et lions, amortissent les angles des entrées latérales et le revers des bahuts des entrées de face. Un ressaut avec écusson se présente dans l'axe.

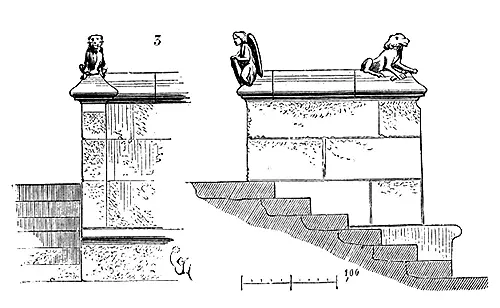

Une coupe (fig. 3) faite sur l'un des degrés de face donne le détail de la disposition de cette clôture. Des bancs garnissent tout le bahut du côté intérieur. Le terre-plein du parvis est dallé, les eaux s'écoulant par les issues latérales.

Il n'est pas besoin de faire ressortir l'effet monumental de ces aires clôturées en avant des églises. Quelquefois, comme devant le portail de l'église abbatiale de Cluny, une croix de pierre était plantée au milieu du parvis; des tombes étaient élevées dans l'enceinte. Ces dispositions, comme la plupart de celles qui tenaient à la dignité des églises cathédrales ou abbatiales, furent bouleversées par les abbés et les chapitres pendant le dernier siècle. Ces emplacements furent livrés, moyennant une redevance, à des marchands, les jours de foire, puis bientôt se couvrirent d'échoppes permanentes. Pour quelques rentes, le clergé des cathédrales et des abbayes aliénait ainsi les dépendances de l'église; le premier il portait le marteau sur tout ce qui devait inspirer le respect pour les monuments sacrés.

PATIENCE, s. f. ( miséricorde ). Petit siége en forme de cul-de-lampe, placé sous la tablette mobile des stalles, et servant de point d'appui lorsque celle-ci est relevée (voy. STALLE).

PAVAGE, s. m. Le pavage des voies publiques, des places, des cours des palais, est un travail que l'on ne voit entreprendre que dans un État civilisé. Les Romains apportaient, comme chacun sait, une grande attention aux pavages des rues des villes, et partout où ils ont séjourné, on retrouve de ces grandes pierres dures, granit, grès, lave, basalte, posées irrégulièrement au moyen d'une sauterelle, et formant, sur une couche de béton, une surface assez unie et d'un aspect monumental. Ces pavages, établis de manière à durer plusieurs siècles, servirent en effet jusque pendant les premiers temps du moyen âge. Peu à peu, n'étant pas renouvelés ni même entretenus, ils se dégradèrent, furent remblayés, afin de boucher les ornières les plus profondes, et disparurent sous une épaisse couche de boue ou de poussière. Les grandes voies des villes gallo-romaines, pendant la période carlovingienne, conservèrent tant bien que malles pavages antiques, mais les égouts s'obstruaient, les pavés s'écrasaient, et ces voies ne formaient plus que des cloaques immondes. Cependant, déjà au XIIe siècle, on pavait certaines places ou des voies fréquentées.

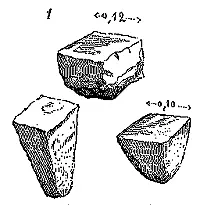

Nous avons retrouvé parfois des restes de ces pavages, faits habituellement de petits cubes de grès ou de pierre résistante 52 52 Dans la cité, à Paris; à Vézelay, à Senlis, à Provins, à Coucy-le-Château.

(fig. 1).

Philippe-Auguste passe pour avoir fait paver les rues de Paris au moyen de grandes pierres de grès 53 53 Guillaume de Nangis, Chronicon , 1184, édit. de la Société de l'histoire de France, t. I, p. 78.

. Guillaume le Breton prétend que ce pavage était fait de pierres carrées et assez grosses, Il n'existe pas trace de ce pavé. Lorsque, il y a quelques années, on découvrit les fondations du petit Châtelet pour rebâtir le Petit-Pont, on enleva une assez grande quantité de pavés de grès posés à 1 mètre en contre-bas du sol actuel. Ces pavés avaient environ 0m,40 carrés et 0m,20 d'épaisseur. Très-usés sur leur face externe, ils avaient dû servir pendant un assez long temps, et dataient probablement de l'époque de la construction du Châtelet (fin du XIIIe siècle). Pendant les XVe et XVIe siècles on employait fréquemment les cailloux pour paver les voies publiques, les cours et les places. Ces cailloux étaient damés sur un fond de sable, ainsi que cela se pratique encore dans quelques villes du midi de la France, notamment à Toulouse. À Paris, la rue de la Juiverie avait été repavée d'après ce système et comme essai, pendant la Ligue.

Quand les pentes étaient roides, on pavait les voies au moyen de pierres dures posées de champ. Nous avons découvert des pavés de ce genre en bon état de conservation, aux alentours du château de Pierrefonds.

Les étages inférieurs des habitations étaient souvent pavés, et l'on voyait encore des maisons du moyen âge, il y a peu d'années, dont le sol à rez-de-chaussée était couvert de petits cubes de pierre de 0m,10 de côté environ, posés pointifs sur une aire de mortier ou de ciment.

PEINTURE, s. f. Plus on remonte vers les temps antiques, plus on reconnaît qu'il existait une alliance intime entre l'architecture et la peinture. Tous les édifices de l'Inde, ceux de l'Asie Mineure, ceux d'Égypte, ceux de la Grèce, étaient couverts de peintures en dedans et au dehors. L'architecture des Doriens, celles de l'Attique, de la grande Grèce et de l'Étrurie étaient peintes. Les Romains paraissent avoir été les premiers qui aient élevé, sous l'empire, des monuments de marbre blanc ou de pierre sans aucune coloration; quant à leurs enduits de stuc, ils étaient colorés à l'extérieur comme à l'intérieur. Les populations barbares de l'Europe septentrionale et occidentale peignaient leurs maisons et leurs temples de bois, et les Scandinaves prodiguaient les couleurs brillantes et les dorures dans leurs habitations.

Nous devons seulement ici constater ces faits bien connus aujourd'hui des archéologues, et ne nous occuper que de la peinture appliquée à l'architecture française du moyen âge. Alors, comme pendant la bonne antiquité, la peinture ne paraît pas avoir été jamais séparée de l'architecture. Ces deux arts se prêtaient mutuellement secours, et ce que nous appelons le tableau n'existait pas, ou du moins n'avait qu'une importance très-secondaire. Grégoire de Tours signale, à plusieurs reprises, les peintures qui décoraient les édifices religieux et les palais de son temps. «Es-tu (disent, à Gondovald, les soldats qui assiégent la ville de Comminges), es-tu ce peintre qui, au temps du roi Clotaire, barbouillait en treillis les murailles et les voûtes des oratoires 54 54 «Tunc es pictor ille, qui, tempore Chlothacharii regis, per oratotia parictes atque cameras caraxabas.» (Greg. Turon., Hist. Franc. , lib. VII, cap. XXXVI.)

?» Quand ce prélat répara les basiliques de Saint-Perpétue, à Tours, il les fit «peindre et décorer par les ouvriers du pays avec tout l'éclat qu'elles avaient anciennement 55 55 «Basilicas sancti Perpetui adustas incendio reperi, quas in illo nitore vel pingi, vel exornari, ut prius fuerant, artificum nostrorum opere, imperavi.» (Lib. X, cap. XXXI, § 19.)

.» Cet usage de peindre les édifices fut continué pendant toute la période carlovingienne, et Frodoard nous apprend que l'évêque Hincmar, reconstruisant la cathédrale de Reims, «orna la voûte de peintures, éclaira le temple par des fenêtres vitrées, et le fit paver de marbre 56 56 Frodoard, Hist. de l'église de Reims , chap. v.

.» Les recherches faites sur l'architecture dite romane, constatent que la peinture était considérée comme l'achèvement nécessaire de tout édifice civil et religieux, et alors s'appliquait-elle de préférence à la sculpture d'ornement ou à la statuaire, aux moulures et profils, comme pour en faire ressortir l'importance et la valeur. Toutefois, dès que cette architecture prend un caractère original, qu'elle se dégage des traditions gallo-romaines, c'est-à-dire vers la fin du XIe siècle, la peinture s'y applique suivant une méthode particulière, comme pour en faire mieux saisir les proportions et les formes. Nous ne savons pas trop comment, suivant quel principe, la peinture couvrait les monuments carlovingiens en Occident, et nous n'avons guère, pour nous guider dans ces recherches, que certaines églises d'Italie, comme Saint-Vital de Ravenne, par exemple, quelques mosaïques existant encore dans des basiliques de Rome ou de Venise; et dans ces restes l'effet des colorations obtenues au moyen de ces millions de petits cubes de verre ou de pierre dure juxtaposés, n'est pas toujours d'accord avec les formes de l'architecture. D'ailleurs ce mode de coloration donne aux parois, aux voûtes, un aspect métallique qui ne s'harmonise ni avec le marbre, ni, à plus forte raison, avec la pierre ou le stuc des colonnes, des piliers, des bandeaux, soubassements, etc. La mosaïque dite byzantine a toujours quelque chose de barbare; on est surpris, préoccupé; ces tons d'une intensité extraordinaire, ces reflets étranges qui modifient les formes, qui détruisent les lignes, ne peuvent convenir à des populations pour lesquelles l'architecture, avant tout, est un art de proportions et de combinaisons de lignes. Il est certain que les Grecs de l'antiquité, qui cependant regardaient la coloration comme nécessaire à l'architecture, étaient trop amants de la forme pour avoir admis la mosaïque dite byzantine dans leurs monuments. Ils ne connaissaient la peinture que comme une couverte unie, mate, fine, laissant aux lignes leur pureté, les accentuant même, exprimant les détails les plus délicats.

Интервал:

Закладка:

Похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P)»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.

![Константин Бальмонт - Константин Бальмонт и поэзия французского языка/Konstantin Balmont et la poésie de langue française [билингва ru-fr]](/books/60875/konstantin-balmont-konstantin-balmont-i-poeziya-francuzskogo-yazyka-konstantin-balmont-et-thumb.webp)