1 ...8 9 10 12 13 14 ...36 Ce pan de bois est bien tracé; les bois sont parfaitement équarris, les moulures nettement coupées, les assemblages faits avec soin. Il était, bien entendu, apparent; les remplissages étaient hourdés en mortier et petit moellon enduits.

Nous avons signalé ailleurs 42 42 Voyez l'article CHARPENTE.

l'habileté des charpentiers du moyen âge, principalement pendant les XIIIe, XIVe et XVe siècles. Il ne faudrait pas croire que les constructions se bornaient alors à employer les pans de bois pour les maisons de bourgeois: le pan de bois était, au contraire, un genre de construction fréquemment adopté, même dans les édifices publics, les palais et châteaux. Dans beaucoup de résidences seigneuriales, des logis avaient à l'intérieur, ou en guise de murs de refend, des pans de bois. Nous avons souvent constaté la présence de ces ouvrages de charpenterie, détruits par des incendies, dans des châteaux d'une certaine importance. On employait aussi les pans de bois comme moyen provisoire de clore des édifices que l'on n'avait pas le temps d'achever, ou dont la construction demeurait suspendue. C'est ainsi qu'on voit, au sommet du mur septentrional de la cathédrale d'Amiens, un pignon en pan de bois qui date du XIVe siècle.

Dans certaines contrées où le bois était abondant et la pierre rare, on bâtissait même des églises tout entières en bois. On voit encore dans un des faubourgs de la ville de Troyes 43 43 Faubourg Cronceus.

une chapelle, placée sous le vocable de saint-Gilles, qui est bâtie en pans de bois et date de la seconde moitié du XIVe siècle. Cet édifice, auquel des adjonctions plus récentes ont enlevé une partie de son caractère, se composait d'une seule nef, encore entière aujourd'hui, terminée par une abside à quatre pans.

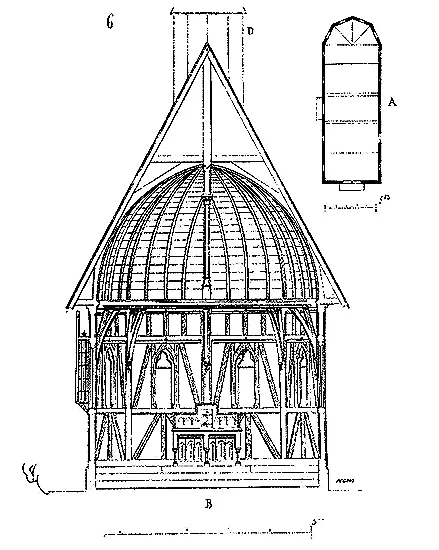

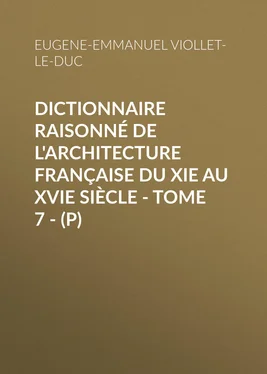

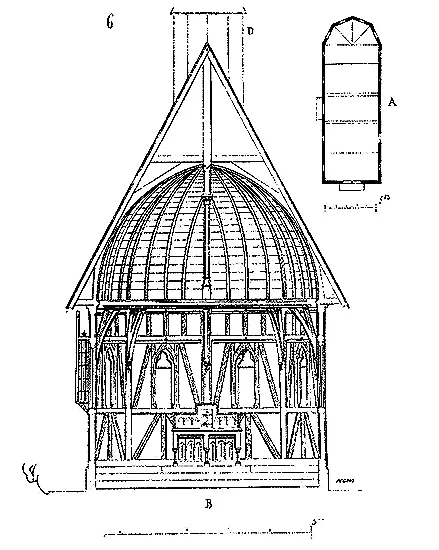

Nous donnons (fig. 6) en A le plan, et en B la coupe transversale de la chapelle de Saint-Gilles 44 44 M. Millet, architecte diocésain de Troyes, a bien voulu nous fournir les dessins de ce petit édifice.

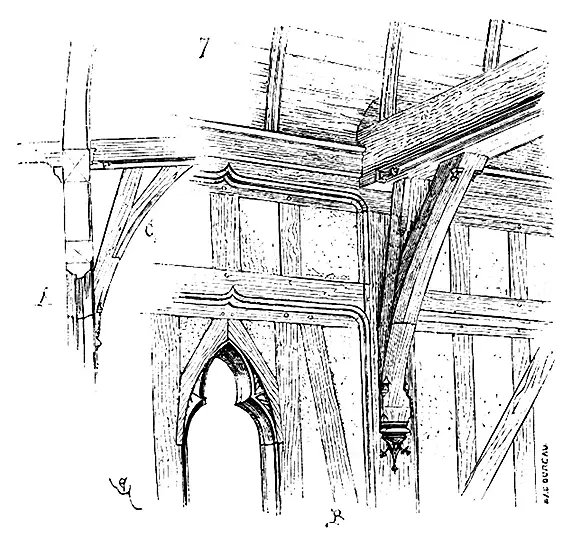

. Tout le système consiste en une suite de poteaux (un par travée et à chaque angle) reposant sur une sablière basse et portant des fermes; une sablière haute relie le sommet, et deux cours d'entretoises, avec des écharpes et potelets, maintiennent le dévers. Les entraits et poinçons de la charpente sont apparents; celle-ci est lambrissée. Une flèche, dont l'amorce est tracée en D, couronne le comble sur la troisième travée, plus étroite que les autres. La figure 7 donne en A le détail géométral de l'assemblage des poteaux dans les entraits avec les liens doubles qui les soulagent, et en B le tracé perspectif d'une des travées à l'intérieur, avec la fenêtre, la sablière haute et l'entretoise haute moulurées. On voit, comme dans cet humble édifice, la charpente est traitée avec soin, comment la décoration n'est, à tout prendre, que l'apparence de la structure. Sur ces bois, point d'enduit sur lattis simulant une construction de pierre; aussi ces charpentes laissées à l'air libre sur deux faces se sont conservées plus de quatre siècles. On observera que les liens C (fig. 7) sont bien moins destinés à soulager les entraits des fermes qu'à arrêter le dévers des pans de bois. Ils tiennent lieu d'équerres, de goussets qui empêchent tout le système de se coucher, soit d'un côté, soit de l'autre.

Les bois employés dans les pans de bois, à dater du XIIIe siècle, ne sont jamais d'un fort équarrissage; ils sont sains et choisis parmi des arbres qui n'étaient pas trop vieux. Ce sont presque toujours des bois de brin, c'est-à-dire équarris sur un seul tronc, d'un assez faible diamètre par conséquent. Ces bonnes traditions s'étaient conservées jusqu'au commencement du XVIIe siècle, puisque le traité de Mathurin Jousse en fait mention 45 45 Le Théâtre de l'art du charpentier, enrichi de diverses figures avec l'interprétation d'icelles, faict et dressé par Mathurin Jousse de la Flèche , 1627.

; et en effet il existe encore quelques pans de bois de cette époque qui sont bien taillés et façonnés de bois choisis.

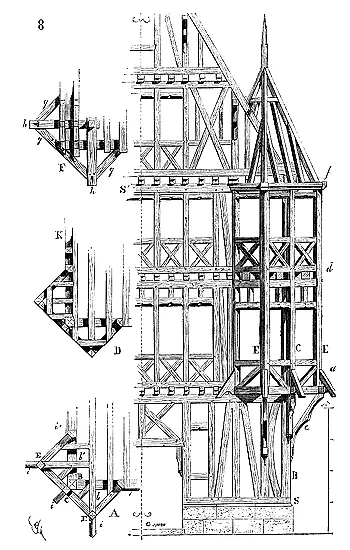

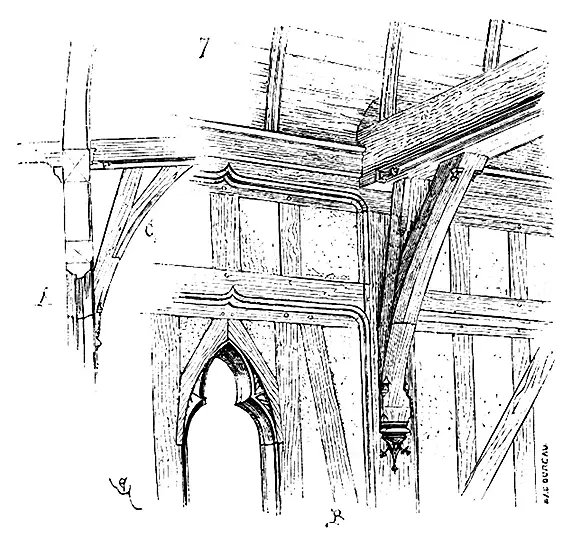

C'est principalement dans les provinces de l'Est, en se rapprochant du Rhin, que l'on trouve des restes de constructions en pans de bois d'une grande dimension. Strasbourg a conservé jusque dans ces derniers temps des maisons de bois plus grandes d'échelle que la plupart de celles que l'on voyait dans nos villes du domaine royal. À Constance, il existe des édifices publics considérables en pans de bois. Beaucoup de ces maisons de Strasbourg, qui dataient de la fin du XIVe siècle et du XVe, étaient munies de bretèches aux angles; elles étaient vastes et hautes. Voici comment sont généralement combinés les pans de bois de face avec bretèches aux angles (fig. 8).

La face de la bretèche forme avec la face de la maison un angle de 45º (voy. la première enrayure A, prise au niveau a ). En B, est un poteau cornier qui monte de fond, depuis la sablière basse S jusqu'à la sablière supérieure S'. À ce poteau cornier est accolé le poteau C, milieu de la face de la bretèche. Les poteaux d'angle E de la bretèche sont corniers, et reposent sur les solives bb' dont le porte-à-faux est soulagé par les liens e . Au niveau de chaque plancher, la bretèche est reliée à la construction principale par le solivage (voy. la seconde enrayure D, prise au niveau d ). Les têtes des poteaux corniers de bretèche E reçoivent les deux chapeaux horizontaux h dans lesquels s'assemblent les sablières g (voy. le plan F de la dernière enrayure, pris au niveau f ). Un petit appentis de madriers recouverts d'ardoise ou d'essente, et posés sur les coyaux i , garantit la partie inférieure de la bretèche et sert d'abri. Cette sorte de construction donnait beaucoup d'agrément aux maisons, en ce qu'elle permettait de voir à couvert dans la longueur de la rue. Les pans de bois latéraux portaient les poutres transversales sur lesquelles reposaient les solives des planchers. Celles-ci retenaient ainsi le dévers du pan de bois de face, leurs abouts étant engagés entre deux sablières ou colombelles , comme on appelait alors ces pièces horizontales.

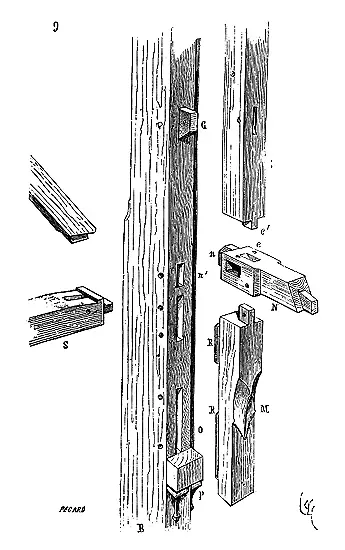

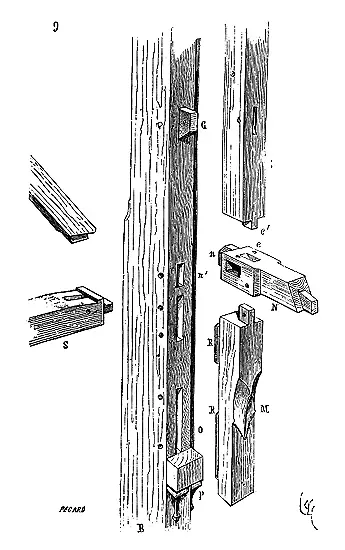

L'assemblage des poteaux C, milieux des faces des bretèches contre les grands poteaux corniers B, mérite d'être détaillé. Le poteau cornier B montant de fond (fig. 9) est largement chanfreiné sur son arête formant l'angle externe, comme il est indiqué en O. Un repos P sur cette arête est ménagé dans la masse, sous le chanfrein, qui a comme largeur, la largeur de l'une des faces du poteau de milieu C de la bretèche. Sur ce repos P est posée à cul la chandelle M dont les deux languettes R viennent s'assembler dans les deux mortaises du poteau cornier. Sur cette chandelle un blochet N s'assemble à tenon et mortaise, et est maintenu en outre par un tenon n tombant dans la mortaise n' . Ce blochet N reçoit, dans une mortaise e , le tenon e' du poteau C, et dans deux mortaises latérales les tenons des entretoises S. Le blochet N porte en outre la petite contre-fiche formant appentis. Des prisonniers G, de bois dur, chevillés dans le poteau B cornier et dans le poteau C, de distance en distance, rendent ces deux poteaux solidaires. Tous les autres assemblages du pan de bois sont faciles à comprendre et n'ont pas besoin d'être expliqués.

Читать дальше

![Константин Бальмонт - Константин Бальмонт и поэзия французского языка/Konstantin Balmont et la poésie de langue française [билингва ru-fr]](/books/60875/konstantin-balmont-konstantin-balmont-i-poeziya-francuzskogo-yazyka-konstantin-balmont-et-thumb.webp)