Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P)

Здесь есть возможность читать онлайн «Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P)» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Издательство: Иностранный паблик, Жанр: foreign_antique, foreign_home, architecture_book, Технические науки, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P)

- Автор:

- Издательство:Иностранный паблик

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 80

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P): краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P) — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

Vers le milieu du XVe siècle, on adopta un système de pans de bois qui présentait une grande puissance, mais qui exigeait une main-d'oeuvre compliquée. Il consiste en un treillis de pièces assemblées à mi-bois, de façon à former une série de losanges. C'est ainsi que sont disposés les quatre pans de bois qui, après l'incendie des charpentes de la cathédrale de Reims, en 1481, furent destinés à porter une flèche en charpente qu'on n'éleva jamais. Vers le milieu du XVIe siècle on façonna des pans de bois de face d'habitations privées, d'après ce système qui fut suivi jusque sous Louis XIII. On construisait alors aussi des pans de bois dits en brins de fougère , ainsi que l'indique Mathurin Jousse dans son oeuvre publiée pour la première fois en 1627. Plusieurs maisons de Rouen et d'Orléans nous montrent encore des façades en pans de bois ainsi combinées, et qui présentent une grande solidité en ce qu'ils acquièrent une rigidité parfaite. Si on les compare à ces ouvrages, nos pans de bois modernes enduits sont très-grossiers et n'ont qu'une durée très-limitée.

PANNE, s. f. Pièce de charpente posée horizontalement sur les arbalétriers des combles, et destinée à porter les chevrons. La plupart des combles taillés pendant le moyen âge se composent d'une suite de chevrons portant-ferme , dépourvus de pannes par conséquent (voy. CHARPENTE). Cependant les charpentiers de cette époque faisaient, dans certains cas, usage des pannes. L'emploi des pannes devint fréquent dès que l'on dut économiser les bois de grande longueur.

PARPAING, s. m. Se dit d'une pierre faisant l'épaisseur d'un mur.

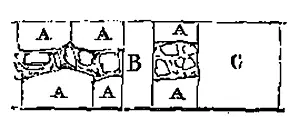

Pendant le moyen âge on employait rarement les parpaings. Presque tous les murs en pierre de taille se composaient de carreaux et de boutisses. Les pierres A (voy. la fig.) sont des carreaux ; les pierres B, des boutisses ; les pierres C, des Parpaings . (Voy. CONSTRUCTION.)

PARVIS, s. m. Nous ne discuterons pas les étymologies plus ou moins ingénieuses qui ont pu donner naissance à ce mot. On appelle parvis , un espace enclos, souvent relevé au-dessus du sol environnant, une sorte de plate-forme qui précède la façade de quelques églises françaises.

Notre-Dame de Paris, Notre-Dame de Reims, possédaient leur parvis. Quelques églises conventuelles ont parfois devant leur façade des parvis, mais ces derniers avaient un caractère particulier.

Le parvis est évidemment une tradition de l'antiquité: les temples des Grecs étaient habituellement précédés d'une enceinte sacrée dont la clôture n'était qu'une barrière à hauteur d'appui.

Les Romains suivirent cet exemple, et nous voyons sur une médaille frappée à l'occasion de l'érection du temple d'Antonin et Faustine, à Rome 46 46 DIVA FAUSTINA. Sur le revers, AETERNITAS. Autour de l'image du temple, S. C.

, la façade du monument, devant laquelle est figurée une barrière avec porte. Ces enceintes ajoutaient au respect qui doit entourer tout édifice religieux, en isolant leur entrée, en la séparant du mouvement de la voie publique. Un des plus remarquables parvis de l'époque romaine est celui qu'Adrien éleva en avant du temple du Soleil, à Baalbek. Ce parvis était entouré de portiques avec exèdres couverts, et était précédé d'une avant-cour à six côtés, avec péristyle et large emmarchement.

Les premières basiliques chrétiennes possédaient également une cour entourée de portiques, en avant de leur façade, et, au milieu de cette cour, étaient placés quelques monuments consacrés, tombeaux, puits, fontaines, statues.

Le parvis de nos cathédrales n'est qu'un vestige de ces traditions; mais la cathédrale française, à dater de la fin du XIIe siècle, se manifeste comme un monument accessible, fait pour la cité, ouvert à toute réunion: aussi le parvis n'est plus qu'une simple délimitation, il ne se ferme pas; il n'est, à proprement parler, qu'une plate-forme bornée par des ouvrages à claire-voie peu élevés, ne pouvant opposer un obstacle à la foule; c'est un espace réservé à la juridiction épiscopale, devant l'église mère.

C'était dans l'enceinte du parvis que les évêques faisaient dresser ces échelles sur lesquelles on exposait les clercs qui, par leur conduite, avaient scandalisé la cité; c'était aussi sur les dalles du parvis que certains coupables devaient faire amende honorable. C'était encore sur le parvis que l'on apportait les reliques à certaines occasions, et que se tenaient les clercs d'un ordre inférieur pendant que le chapitre entonnait le Gloria du haut des galeries extérieures de la façade de l'église cathédrale.

Nous n'avons sur la forme de l'ancien parvis de Notre-Dame de Paris que des données assez vagues. Au XVIe siècle, il ne consistait qu'en un petit mur d'appui avec trois entrées, l'une en face du portail, donnant à côté de la chapelle de Saint-Christophe; celle de gauche s'ouvrant près de la façade de Saint-Jean le Rond, et la troisième en regard, descendant à la Seine 47 47 Voyez le plan de Paris gravé sur bois, joint aux Recherches de Belle-Forets; le plan de Mérian; la tapisserie de l'Hôtel de ville, et la gravure de la façade de Notre-Dame de Van Merlen.

. Ce mur d'appui n'avait pas plus de 4 pieds de haut. Le sol du parvis de la cathédrale de Paris était au niveau du sol intérieur de l'église, si ce n'est du côté gauche, au droit de la porte de la Vierge, où il s'abaissait de 30 à 40 centimètres 48 48 Cet ancien sol a été découvert en 1847.

. Du parvis on descendait sur la berge de la rivière, avant la construction du pont, par un degré de treize marches. C'est ce qui a fait supposer que devant la façade de l'église s'étendait un perron de treize marches. Il est à croire que du côté du Marché-Neuf, on descendait également plusieurs marches pour arriver à la voie publique qui passait entre l'Hôtel-Dieu et la chapelle Saint-Christophe; mais ce degré dut être supprimé dès le XIVe siècle, puisque alors les gens à cheval pouvaient arriver sur le sol même du parvis. L'enceinte avait environ 35 mètres de large sur autant de longueur 49 49 Nous avons pu, sur plusieurs points, retrouver les fondations de cette enceinte. Des restes romains existent sous toute la surface de la place actuelle, immédiatement sous le pavé: ce qui prouve que le sol du parvis était au niveau du dallage de l'église.

.

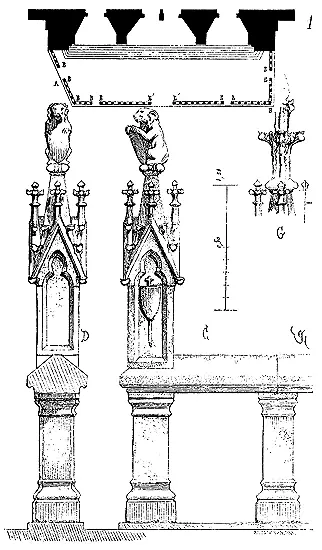

Le parvis de la cathédrale de Reims, beaucoup moins étendu que celui de Notre-Dame de Paris, demeura entier jusqu'au sacre de Louis XVI. C'était une charmante clôture dont il reste une amorce le long du contre-fort extérieur à la gauche de la façade. Des dessins et des gravures de cette clôture existent encore, et nous permettent de la restituer. Le plan du parvis de Notre-Dame de Reims ne présentait pas un parallélogramme, mais un trapèze, ainsi que le fait voir le plan, figure 1.

Il n'était point relevé-au-dessus du sol de la voie publique, comme l'était le parvis de la cathédrale de Paris, et le grand degré montant au portail était posé à l'intérieur de l'enceinte, devant les contre-forts. Le pan coupé A (voy. le plan) avait été ménagé afin de faciliter l'accès vers l'entrée des cloîtres, situés sur le flanc nord de la nef.

L'enceinte se composait de pilettes portant un appui avec pinacles aux entrées et aux angles, c'est-à-dire en B. Nous donnons en C le détail de cette clôture à l'extérieur, et en D sa coupe. Les deux pinacles B' de chaque côté de l'entrée principale étaient surmontés de supports avec écussons; des fleurons G amortissaient les autres pinacles.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P)»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.

![Константин Бальмонт - Константин Бальмонт и поэзия французского языка/Konstantin Balmont et la poésie de langue française [билингва ru-fr]](/books/60875/konstantin-balmont-konstantin-balmont-i-poeziya-francuzskogo-yazyka-konstantin-balmont-et-thumb.webp)