Alfred Wegener - Die Entstehung der Kontinente und Ozeane

Здесь есть возможность читать онлайн «Alfred Wegener - Die Entstehung der Kontinente und Ozeane» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: foreign_antique, geography_book, geography_book, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Die Entstehung der Kontinente und Ozeane

- Автор:

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 80

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Die Entstehung der Kontinente und Ozeane: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Die Entstehung der Kontinente und Ozeane»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Die Entstehung der Kontinente und Ozeane — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Die Entstehung der Kontinente und Ozeane», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

Die in diesem Kapitel angeführten Beweise für die barysphärische Natur der Tiefseeböden reden eine sehr eindeutige und eindringliche Sprache. Daher hat denn auch dieser Teil unserer Vorstellungen bisher am wenigsten Widerspruch erfahren, und eine Reihe namhafter Gelehrter hat sich bereits mit ihm einverstanden erklärt.

Drittes Kapitel.

Geophysikalische Erläuterungen

Die Ausführungen dieses Kapitels gehören nur zum kleinen Teile zur eigentlichen Beweisführung der Verschiebungstheorie. Zum größeren Teile setzen sie diese als gegeben voraus und stellen den Versuch dar, die von dieser Theorie angenommene Plastizität oder Zähflüssigkeit der Erdrinde durch Anwendung auf bekannte morphologische Erscheinungen der Erdoberfläche zu veranschaulichen. Ich habe selber bei den später zu besprechenden Rekonstruktionen anfangs bisweilen große Schwierigkeiten gehabt, ein anschauliches Bild von den großen plastischen Deformationen zu gewinnen, denen die Kontinentalschollen offenbar ausgesetzt gewesen sind, und für manche Stellen der Erdoberfläche bin ich auch heute noch keineswegs hierin zur Klarheit gelangt. Auch die Kritik, welche meine früheren Veröffentlichungen erfahren haben, zeigt aufs deutlichste, wie schwer es ist, sich diese Dinge richtig vorzustellen, die unseren gewöhnlichen Erfahrungen so fern liegen. Die folgenden Erläuterungen mögen also namentlich das Mißverständnis beseitigen, als seien die Kontinentalschollen starre Klötze, die sich nur dort deformiert hätten, wo diese Deformation durch Faltungen nachweislich geworden ist.

Allgemeines

Fig. 5.

Schematischer Querschnitt durch einen Kontinentalrand.

Im dritten Bande seines großen Werkes: „Das Antlitz der Erde“ (S. 626) zeigt E. Suess , daß die nicht sedimentären Gesteine in zwei Gruppen zerfallen, nämlich in die sauren, d. h. an Kieselsäure reichen gneisartigen Urgesteine, und die basischen vulkanischen Tiefengesteine. Letztere nennt er „Sima“ nach den Anfangsbuchstaben der Hauptkomponenten Silicium und Magnesium, erstere „Sal“ nach Silicium und Aluminium. Einer Anregung Pfeffers folgend, möchte ich statt dessen, um die Identität mit dem lateinischen Wort für Salz zu vermeiden, „Sial“ schreiben. Es ist wahrscheinlich, daß wir berechtigt sind, diese beiden Bezeichnungen auch für das Gesteinsmaterial der Tiefseeböden und der Kontinentalschollen anzuwenden. Was letztere betrifft, so muß man sich zunächst klar werden über die Rolle, welche die Sedimente in ihrem Aufbau spielen. Als größte Mächtigkeit der Sedimente kann man etwa 10 km betrachten, ein Wert, den die amerikanischen Geologen für die paläozoischen Sedimente der Appalachen berechnet haben; die andere Grenze ist Null, da an vielen Orten das Urgebirge jeder Sedimentdecke bar ist. Clarke schätzt die mittlere Mächtigkeit auf den Kontinentalschollen zu 2400 m. Da die Gesamtdicke der Kontinentalschollen aber, wie gleich zu zeigen ist, auf etwa 100 km veranschlagt werden darf, so bedeutet diese Sedimentdecke nur eine oberflächliche Verwitterungsschicht, bei deren völliger Entfernung überdies die Schollen zur Wiederherstellung der Isostasie fast bis zur früheren Höhe aufsteigen würden, so daß am Relief der Erdoberfläche wenig geändert würde. Als Material der Kontinentalschollen ist deshalb in erster Linie das Urgestein (Hauptvertreter: Gneis) zu betrachten, dessen „Ubiquität“ heute trotz gewisser Bedenken nicht abzuleugnen ist. Es ist gerade das Material, welches wir mit „Sial“ bezeichnen wollen. Als Material der Tiefseeböden aber haben wir uns, wie schon früher erwähnt, offenbar basaltartige Gesteine zu denken, die schwerer und eisenhaltiger sind. Basalt ist aber der Hauptvertreter der Simagruppe. Natürlich kann der Tiefseeboden noch besondere mineralogische Merkmale aufweisen, da ja schon atlantische und pazifische Laven solche Unterschiede zeigen. Aber wir sind jedenfalls wohl berechtigt, die beiden von Suess bezeichneten Klassen von Gesteinen auf die Herkunft von verschiedenen Schichten der Erde zu beziehen und diese Schichten mit der Lithosphäre und der Barysphäre zu identifizieren.

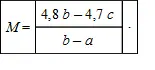

Es ist von größter Bedeutung, die spezifischen Gewichte von Gneis und Basalt zu vergleichen. Für ersteren fanden Whitmann , Cross und Gilbert im Mittel aus zwölf Proben 2,615. Andere Messungen geben Werte zwischen 2,5 und 2,7. Da alle Proben der Oberfläche entstammen, das spezifische Gewicht aber wohl überall mit der Tiefe wächst, darf man als Mittel für die ganze Scholle vielleicht 2,8 annehmen. Simische Gesteine, wie Basalt, Diabas, Melaphyr, Gabbro, Olivinfels, Andesit, Porphyrit, Diorit und andere, haben ein spezifisches Gewicht von etwa 3,0, nur selten bis 3,3. Da dies Material wohl meist etwa von der Unterseite der Kontinentalschollen stammt, darf man für die höher gelegenen Simaschichten unter den Ozeanen wohl ein etwas geringeres Gewicht, vielleicht 2,9, annehmen 45. Wir können diese spezifischen Gewichte mit der Eintauchtiefe der Kontinentalschollen vergleichen und auf diese Weise eine wenn auch nicht sehr scharfe Kontrolle für unsere Vorstellungen gewinnen. Da die Gewichte der kontinentalen und der ozeanischen Massensäulen, bis zur Unterseite der Kontinentalschollen hinab gemessen, gleich sein müssen, so erhalten wir für die Mächtigkeit M der letzteren, wie Fig. 5zeigt, die folgende Gleichung, in welcher a , b , c die spezifischen Gewichte des Sials, des Simas und des Seewassers bezeichnen:

oder

Das spezifische Gewicht des Seewassers ist c = 1,03; setzt man a = 2,8, b = 2,9, so ergibt sich für die Schollenmächtigkeit der, wie wir gleich sehen werden, ganz plausible Wert 91 km. Es ist klar, daß dieser Wert sich sehr stark ändert, wenn die doch sehr unsicheren Ausgangswerte nur um ein weniges geändert werden, so daß man ihn durchaus nicht für zuverlässig halten darf. Er kann nur so viel zeigen, daß sich die spezifischen Gewichte mit den übrigen Vorstellungen in Einklang bringen lassen.

Um die Dicke der Kontinentalschollen zu bestimmen, gibt es genauere Methoden. Hayford hat aus den Lotabweichungen an mehreren hundert Stationen in den Vereinigten Staaten die sogenannte „Tiefe der Ausgleichsfläche“ (nämlich des Druckes), welche identisch mit der unteren Fläche der Kontinentalschollen ist, berechnet und sie zu 114 km gefunden. Und fast die gleiche Zahl, nämlich 120 km, fand Helmert aus Schweremessungen (Pendel) an 51 Küstenstationen. Die gute Übereinstimmung beider auf so verschiedenem Wege gewonnener Zahlen gibt ihnen natürlich eine erhöhte Sicherheit, darf aber nicht dazu verleiten, den Kontinentalschollen etwa überall dieselbe Mächtigkeit zuzuschreiben. Das würde sich schon mit der Isostasie nicht vertragen. Bei Schelfen muß die Mächtigkeit viel geringer, bei Hochländern, wie Tibet, viel größer veranschlagt werden, so daß etwa 50 bis 200 km als Grenzen anzunehmen sind.

Man sollte erwarten, daß auch die Erdbebenforschung imstande sein müsse, die Dicke der Kontinentalschollen durch die Reflexionen zu bestimmen, welche die Erdbebenstrahlen an inneren Schichtgrenzen der Erde erfahren. Man ist aber hier noch nicht zu ganz eindeutigen Resultaten gekommen. Aus Eigenschwingungen der Lithosphäre schloß Wiechert auf eine Dicke derselben von weniger als 100 km, ein Wert, den Benndorf für zu klein hält. Mohorovičič findet aus Reflexionen eine Schichtgrenze bei 50 km Tiefe. Die Herdtiefe der Erdbeben lag in den bisher gemessenen Fällen zwischen 1,5 und 170 km, was andeutet, daß letzterer Wert etwa die Maximalgrenze der Schollendicke darstellt. Es ist nicht unmöglich, daß bei künftiger Unterscheidung zwischen sialischen Kontinentalschollen und simischem Meeresboden auch hier eine bessere Übereinstimmung erzielt wird. Es ist aber vielleicht auch denkbar, daß das Material der Kontinentalschollen an ihrem Unterrande bereits so wenig von dem darunter liegenden verschieden ist, daß der Charakter der Schichtgrenze hier beinahe verwischt ist.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Die Entstehung der Kontinente und Ozeane»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Die Entstehung der Kontinente und Ozeane» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Die Entstehung der Kontinente und Ozeane» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.