* Только не старайтесь сделать пакет чересчур узким.

Г л а в a 12 ПОЛУПРОВОДНИКИ

§ 1. Электроны и дырки в полупроводниках

§ 2. Примесные полупроводники

§ 3. Эффект Холла

§ 4. Переходы между полупроводниками

§ 5. Выпрямление на полупроводниковом переходе

§ 6. Транзистор

§ 1. Электроны и дырки в полупроводниках

Одним из самых замечательных и волнующих открытий последних лет явилось применение физики твердого тела к технической разработке ряда электрических устройств, таких, как транзисторы. Изучение полупроводников привело к открытию их полезных свойств и ко множеству практических применений. В этой области все меняется так быстро, что рассказанное вам сегодня может через год оказаться уже неверным или, во всяком случае, неполным. И совершенно ясно, что, подробнее изучив такие вещества, мы со временем сумеем осуществить куда более удивительные вещи. Материал этой главы вам не понадобится для понимания следующих глав, но вам, вероятно, будет интересно убедиться, что по крайней мере кое-что из того, что вы изучили, как-то все же связано с практическим делом.

Полупроводников известно немало, но мы ограничимся теми, которые больше всего применяются сегодня в технике. К тому же они и изучены лучше других, так что разобравшись в них, мы до какой-то степени поймем и многие другие. Наиболее широко применяемые в настоящее время полупроводниковые вещества это кремний и германий. Эти элементы кристаллизуются в решетке алмазного типа — в такой кубической структуре, в которой атомы обладают четверной (тетраэдральной) связью со своими ближайшими соседями. При очень низких температурах (вблизи абсолютного нуля) они являются изоляторами, хотя при комнатной температуре они немного проводят электричество. Это не металлы; их называют полупроводниками.

Если каким-то образом в кристалл кремния или германия при низкой температуре мы введем добавочный электрон, то возникнет то, что описано в предыдущей главе. Такой электрон начнет блуждать по кристаллу, перепрыгивая с места, где стоит один атом, на место, где стоит другой. Мы рассмотрели только поведение атома в прямоугольной решетке, а для реальной решетки кремния или германия уравнения были бы другими. Но все существенное может стать ясным уже из результатов для прямоугольной решетки.

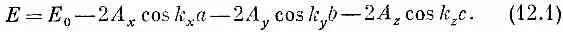

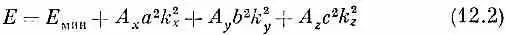

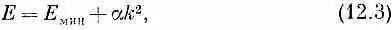

Как мы видели в гл. И, у этих электронов энергии могут находиться только в определенной полосе значений, называемой зоной проводимости. В этой зоне энергия связана с волновым числом kамплитуды вероятности С [см. (11.24)1 формулой

Разные A — это амплитуды прыжков в направлениях х, у и z, а а, b , с — это постоянные решетки (интервалы между узлами) в этих направлениях.

Для энергий возле дна зоны формулу (12.1) можно приблизительно записать так:

(см. гл. 11, § 4).

Если нас интересует движение электрона в некотором определенном направлении, так что отношение компонент kвсе время одно и то же, то энергия есть квадратичная функция волнового числа и, значит, импульса электрона. Можно написать

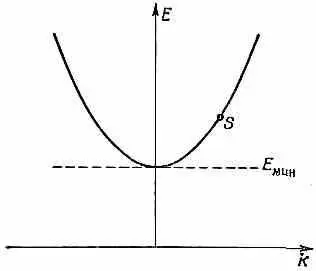

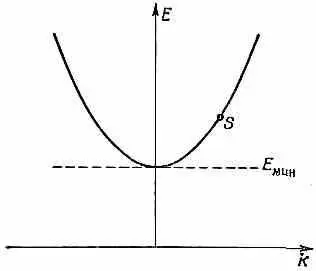

где a — некоторая постоянная, и начертить график зависимости Е от k (фиг. 12.1).

Фиг. 12.1. Энергетическая диаграмма для электрона в кристалле изолятора.

Такой график мы будем называть «энергетической диаграммой». Электрон в определенном состоянии энергии и импульса можно на таком графике изобразить точкой ( S на рисунке).

Мы уже упоминали в гл. 11, что такое же положение вещей возникнет, если мы уберем электрон из нейтрального изолятора. Тогда на это место сможет перепрыгнуть электрон от соседнего атома. Он заполнит «дырку», а сам оставит на том месте, где стоял, новую «дырку». Такое поведение мы можем описать, задав амплитуду того, что дырка окажется возле данного определенного атома, и говоря, что дырка может прыгать от атома к атому. (Причем ясно, что амплитуда А того, что дырка перепрыгивает от атома а к атому b , в точности равна амплитуде того, что электрон от атома b прыгает в дырку от атома а.)

Читать дальше