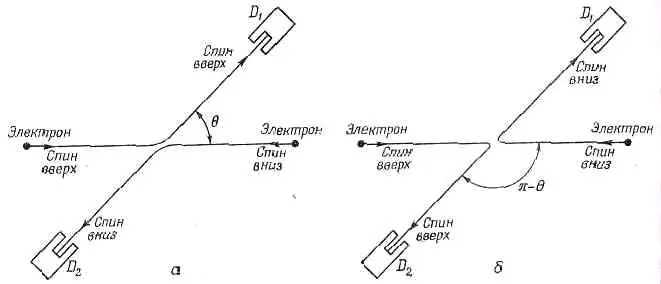

Это утверждение нуждается в уточнении, потому что мы не учли спин электрона (у a-частиц спина нет).

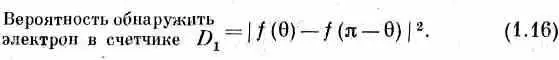

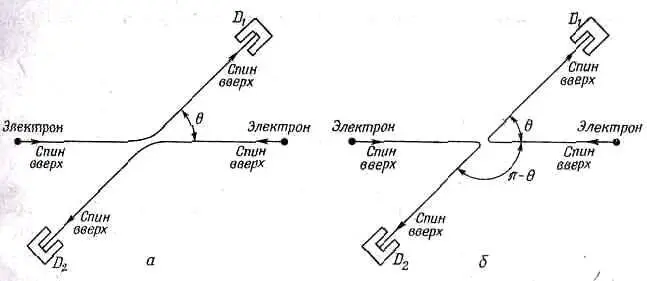

Фиг, 1.8. Рассеяние электронов на электронах.

Если спины сталкивающихся электронов параллельны, то процессы а и б неразличимы.

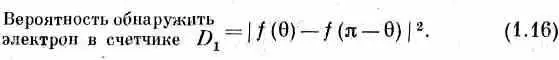

Спин электрона можно считать направленным либо вверх, либо вниз по отношению к плоскости рассеяния. Если энергия в опыте достаточно низка, то магнитные силы, возникающие от токов, будут малы и не повлияют на спин. Предположим в нашем анализе, что так оно и есть, так что нет шансов, чтобы спины при столкновении перевернулись. Какой бы спин у электрона ни был, он уносит его с собой. Мы видим теперь, что есть много возможностей. У частицы-снаряда и частицы-мишени оба спина могут быть направлены вверх, или вниз, или в разные стороны. Если они оба направлены вверх, как на фиг. 1.8 (или оба — вниз), то после рассеяния останется то же самое, и амплитуда процесса будет разностью амплитуд тех двух возможностей, которые показаны на фиг. 1.8. Вероятность обнаружить электрон в счетчике D 1 тогда будет даваться формулой (1.16).

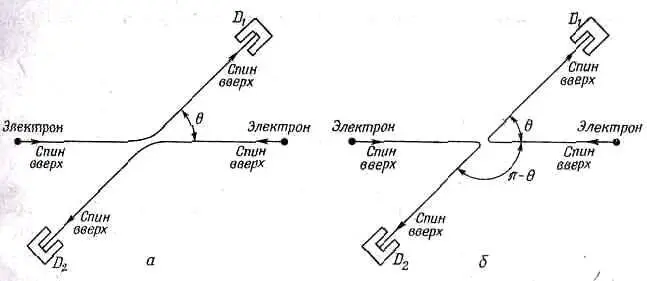

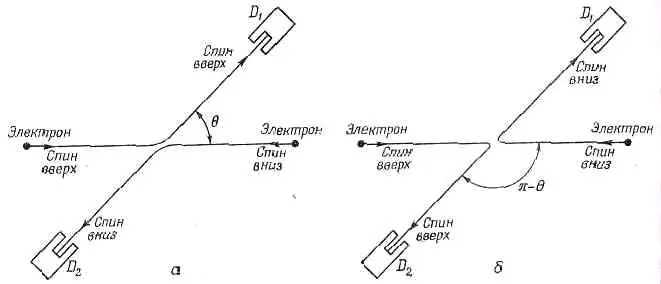

Предположим, однако, что у «снаряда» спин направлен вверх, а у «мишени» — вниз. У электрона, попавшего в счетчик D 1, спин может оказаться либо направленным вверх, либо —вниз, и, измеряя этот спин, мы можем сказать, выскочил ли этот электрон из бомбардирующего пучка или же из мишени.

Фиг. 1.9. Рассеяние электронов с антипараллельными спинами.

Эти две возможности показаны на фиг. 1.9; в принципе они различимы, и поэтому интерференции не получится, просто сложатся две вероятности. Все это верно и тогда, когда оба первоначальных спина перевернуты, т. е. если спин слева смотрит вниз, а спин справа — вверх.

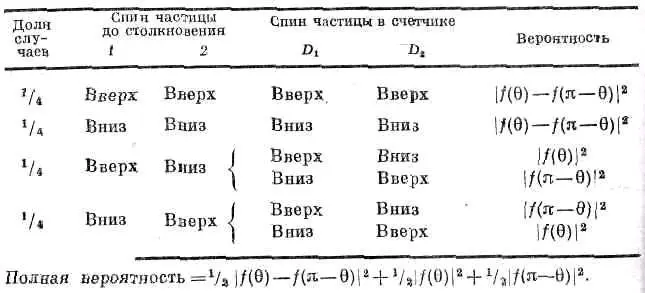

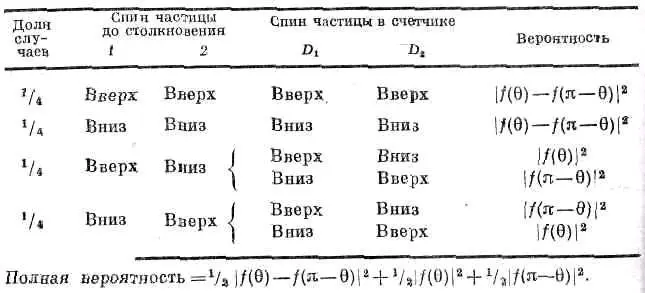

Таблица 1.1 · рассеяние неполяризованных частиц со спином 1/ 2

Наконец, если электроны вылетают случайно (например, они вылетают из накаленной вольфрамовой нити полностью неполяризованным пучком), то с равной вероятностью каждый отдельный электрон вылетит либо спином вверх, либо спином вниз. Если мы не собираемся в нашем опыте измерять в какой-нибудь точке спин электронов, то получается то, что называют экспериментом с неполяризованными частицами. Результат этого эксперимента лучше всего подсчитать, перечислив все мыслимые возможности, как это сделано в табл. 1.1. Для каждой различимой альтернативы отдельно подсчитана вероятность. Тогда полная вероятность есть сумма всех отдельных вероятностей. Заметьте, что для неполяризованных пучков результат при q=p/2 составляет половину классического результата для независимых частиц.

Поведение тождественных частиц приводит ко многим интересным следствиям; в следующей главе мы обсудим их поподробнее.

* Вообще-то направление рассеяния должно, конечно, описываться двумя углами — полярным углом j и азимутом q . Тогда следовало бы сказать, что рассеяние кислорода в направлении ( q , j ) означает, что a -частица движется в направлении ( p - q , j + p ). Однако для кулоновского рассеяния (и многих других случаев) амплитуда рассеяния не зависит от j . Тогда амплитуда того, что кислород полетел под углом 6, совпадает с амплитудой того, что a -частица полетела под углом ( p - q ).

* По-русски, наверно, правильнее говорить амплитуда вероятности, но короче говорить просто амплитуда и примириться с выражением типа «амплитуда того, что электрон находится в точке х».— Прим. ред.

* В американском издании этот том начинается с двух глав из второго тома [гл. 37 и 38 (вып. 3)], которые авторы считали нужным повторить. Это было сделано для того, чтобы третий том можно было читать, не обращаясь к прежним томам. В русском издании мы не стали печатать их снова: читатель должен всегда держать первые выпуски под рукой, поэтому нумерация глав в русском издании сдвинута на 2 единицы по сравнению с третьим томом. Из тех же соображений мы не перепечатали вновь гл. 34 и 35, они вошли в вып. 7.— Прим. ред.

Читать дальше