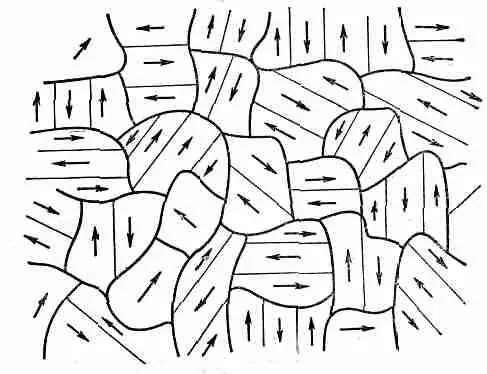

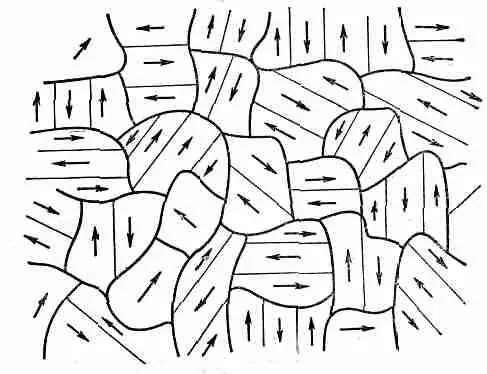

Теперь мы рассмотрим такой поликристаллический материал, как обычный кусок железа. Внутри него содержится огромное множество маленьких кристалликов, кристаллические оси которых направлены во все стороны. Но это не то же самое, что домены. Вспомните, все домены были частью одного кристалла, а в куске железа, как видно из фиг. 37.9, содержится множество различных кристаллов с разной ориентацией.

Фиг. 37.9. Микроструктура ненамагниченного поликристаллического ферромагнитного материала.

Каждый кристаллик имеет направление легкого намагничивания и разбивается на домены, которые обычно спонтанно намагничены в атом направлении.

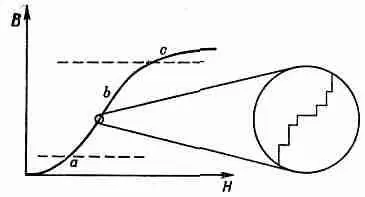

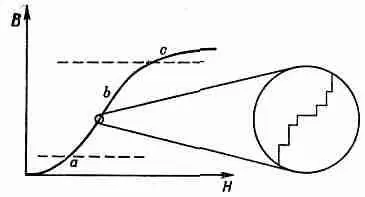

В каждом из этих кристаллов, вообще говоря, содержится несколько доменов. Когда к куску поликристаллического материала мы прилагаем слабое магнитное поле, доменные барьеры в кристалликах начинают смещаться, и домены, направление намагниченности которых совпадает с направлением легкого намагничивания, растут все больше и больше. До тех пор пока поле остается очень малым, этот рост обратим; если мы выключим поле, намагниченность снова вернется к нулю. Этот участок кривой намагничивания обозначен на фиг. 37.10 буквой а.

Для больших полей в области, обозначенной буквой b , все становится гораздо более сложным. В каждом маленьком кристалле материала встречаются напряжения и дислокации, там есть примеси, грязь и дефекты. И при всех полях, за исключением лишь очень слабых, стенки доменов при своем движении наталкиваются на них. Между доменной стенкой и дислокацией (или границей зерна или примесью) возникают взаимодействия. В результате, когда стенка наталкивается на препятствие, она как бы приклеивается и держится там, пока поле не достигнет определенной величины. Затем, когда поле несколько подрастет, стенка внезапно срывается. Таким образом, движение доменной стенки оказывается отнюдь не плавным, как в идеальном кристалле: она движется скачкообразно, то и дело останавливаясь на мгновение. Если бы мы рассмотрели кривую намагничивания в микроскопическом масштабе, то увидели бы нечто подобное изображенному на вставке фиг. 37.10.

Но самое важное заключается в том, что эти прыжки намагничивания могут вызвать потерю энергии. Прежде всего, когда стенка домена проскакивает наконец через препятствие, она очень быстро движется к следующему. Быстрое движение влечет за собой и быстрое изменение магнитного поля, которое в свою очередь создает в кристалле вихревые токи. Последние растрачивают энергию на нагревание металла. Другой эффект состоит в том, что, когда домен неожиданно изменяется, часть кристаллов из-за магнитострикции изменяет свои размеры. Каждый неожиданный сдвиг доменной стенки создает небольшую звуковую волну, которая тоже уносит энергию. Благодаря таким эффектам эта часть кривой намагничивания необратима: происходит потеря энергии. В этом и заключается причина гистерезисного эффекта, ибо движение скачками вперед — одно, а движение назад — уже другое и в оба конца затрачивается энергия. Это похоже на езду по ухабистой дороге.

В конечном счете при достаточно сильных полях, когда все доменные стенки сдвинуты и намагниченность каждого кристаллика направлена по ближайшей к полю оси легкого намагничивания, остаются еще некоторые кристаллики, у которых ось легкого намагничивания далека от направления внешнего магнитного поля. Чтобы повернуть эти магнитные моменты, требуется еще дополнительное поле. Таким образом, в сильных полях именно в области, обозначенной на фиг. 37.10 буквой с, намагниченность возрастает медленно, но гладко.

Фиг. 37.10. Кривая намагничивания поликристаллического железа.

Намагниченность не сразу достигает своего насыщения, ибо в этой последней части кривой происходит доворачивание атомных магнитиков в сильном поле. Таким образом, мы видим, почему кривая намагничивания поликристаллического материала обычно имеет вид, изображенный на фиг. 37.10: сначала она немного возрастает и это возрастание обратимо, затем возрастает быстро, но уже необратимо, а потом медленно загибается. Разумеется, между этими тремя областями никакого резкого перехода нет— они плавно переходят одна в другую.

Читать дальше