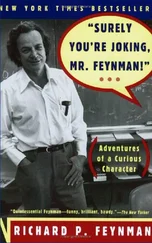

Feynmann - Feynmann 5a

Здесь есть возможность читать онлайн «Feynmann - Feynmann 5a» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Старинная литература, на английском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Feynmann 5a

- Автор:

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 80

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Feynmann 5a: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Feynmann 5a»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Feynmann 5a — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Feynmann 5a», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

Чтобы быть точными, мы должны отметить, что, кроме ионов, составленных из молекул, бывают и другие сорта ионов. Мельчайшие комочки почвы, подобно чрезвычайно тонким частичкам пыли, плавают в воздухе и заряжаются. Их иногда называют «ядрами». Скажем, когда в море плещутся волны, мелкие брызги взлетают в воздух. Когда такая капелька испарится, в воздухе остается плавать маленький кристаллик NaCl. Затем эти кристаллики могут привлечь к себе заряды и стать ионами; их называют «большими ионами».

Малые ионы, т. е. те, которые создаются космическими лучами, самые подвижные. Из-за того, что они очень малы, они быстро проносятся по воздуху, со скоростью около 1 см/сек в поле 100 в/м, или 1 в/см. Большие и тяжелые ионы движутся куда медленнее. Оказывается, что если «ядер» много, то они перехватывают заряды от малых ионов. Тогда, поскольку «большие ионы» движутся в поле очень медленно, общая проводимость уменьшается. Поэтому проводимость воздуха весьма переменчива — она очень чувствительна к его «засоренности». Над сушей этого «сора» много больше, чем над морем, ветер подымает с земли пыль, да и человек тоже всячески загрязняет воздух. Нет ничего удивительного в том, что день ото дня, от момента к моменту, от одного места к другому проводимость близ земной поверхности значительно меняется. Электрическое поле в каждой точке над земной поверхностью тоже меняется, потому что ток, текущий сверху вниз, в разных местах примерно одинаков, а изменения проводимости у земной поверхности приводят к вариациям поля.

Проводимость воздуха, возникающая в результате дрейфа ионов, также быстро увеличивается с высотой. Происходит это по двум причинам. Во-первых, с высотой растет ионизация воздуха космическими лучами. Во-вторых, по мере падения плотности воздуха увеличивается свободный пробег ионов, так что до столкновения им удается дальше пройти в электрическом поле. В итоге на высоте проводимость резко подскакивает.

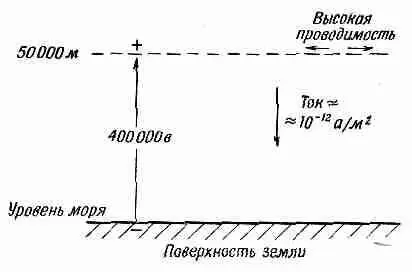

Сама плотность электрического тока в воздухе равна всего нескольким микромикроамперам на квадратный метр, но ведь на Земле очень много таких квадратных метров. Весь электрический ток, достигающий земной поверхности, равен примерно 1800 а. Этот ток, конечно, «положителен» — он переносит к Земле положительный заряд. Так что получается ток в 1800 а при напряжении 400 000 в. Мощность 700 Мвт!

При таком сильном токе отрицательный заряд Земли должен был бы вскоре исчезнуть. Фактически понадобилось бы только около получаса, чтобы разрядить всю Землю. Но с момента открытия в атмосфере электрического поля прошло куда больше получаса. Как же оно держится? Чем поддерживается напряжение? И между чем и чем оно? На одном электроде Земля, а что на другом? Таких вопросов множество.

Земля заряжена отрицательно, а потенциал в воздухе положителен. На достаточно большой высоте проводимость так велика, что вероятность изменений напряжения по горизонтали становится равной нулю. Воздух при том масштабе времени, о котором сейчас идет речь, фактически превращается в проводник. Это происходит на высоте около 50 км. Это еще не так высоко, как то, что называют «ионосферой», где имеется очень большое количество ионов, образуемых за счет фотоэффекта от солнечных лучей. Для наших целей можно, обсуждая свойства атмосферного электричества, считать, что на высоте примерно 50 км воздух становится достаточно проводящим и там существует практически проводящая сфера, из которой вытекают вниз токи. Положение дел изображено на фиг. 9.4. Вопрос в том, как держится там положительный заряд. Как он накачивается обратно?

Фиг. 9.4. Типичные характеристики электрических свойств чистой атмосферы.

Раз он стекает на Землю, то должен же он как-то перекачиваться обратно? Долгое время это было одной из главных загадок атмосферного электричества.

Любая информация на этот счет может дать ключ к загадке или, по крайней мере, хоть что-то сообщить о ней. Вот одно интересное явление: если мы измеряем ток (а он, как мы знаем, устойчивее, чем градиент потенциала), скажем над морем, и при тщательном соблюдении предосторожностей, очень аккуратно все усредняем и избавляемся от всяких ошибок, то мы обнаруживаем, что остаются все же какие-то суточные вариации. Среднее по многим измерениям над океанами обладает временной вариацией примерно такой, какая показана на фиг. 9.5. Ток меняется приблизительно на ±15% и достигает наибольшего значения в 7 часов вечера по лондонскому времени. Самое странное здесь то, что, где бы вы ни измеряли ток — в Атлантическом ли океане, в Тихом ли или в Ледовитом, — его часы пик бывают тогда, когда часы в Лондоне показывают 7 вечера! Повсюду во всем мире ток достигает максимума в 19.00 по лондонскому времени, а минимума — в 4.00 по тому же времени. Иными словами, ток зависит от абсолютного земного времени, а не от местного времени в точке наблюдения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Feynmann 5a»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Feynmann 5a» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Feynmann 5a» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.