Feynmann - Feynmann 5a

Здесь есть возможность читать онлайн «Feynmann - Feynmann 5a» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Старинная литература, на английском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Feynmann 5a

- Автор:

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 80

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Feynmann 5a: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Feynmann 5a»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Feynmann 5a — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Feynmann 5a», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

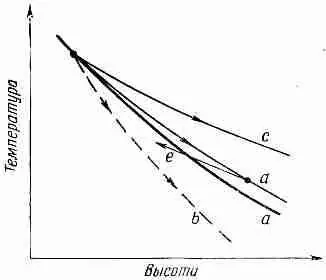

Фиг. 9.8. Температура атмосферы.

а — статическая атмосфера; b — адиабатическое охлаждение сухого воздуха; с — адиабатическое охлаждение влажного воздуха; а — влажный воздух с какой-то примесью окружающего воздуха.

На рисунке крестики означают снег, а точки — дождь, но поскольку восходящий ток довольно велик, а капельки очень малы, то на этой стадии ни снег, ни дождь не выпадают. Это начальная стадия, и пока это еще не настоящая гроза, в том смысле, что внизу вообще не видно, чтобы что-нибудь происходило. По мере того как теплый воздух подымается вверх, в ячейку прибывает воздух со всех сторон (весьма важное обстоятельство, которым долго пренебрегали). Так что подымается не только тот воздух, который был внизу, но и какое-то количество другого воздуха — с разных сторон.

Отчего воздух вот так поднимается? Как вы знаете, наверху воздух прохладнее. Солнце нагревает почву, а водяной пар в верхних слоях атмосферы излучает тепло вверх; поэтому на больших высотах воздух холодный, а внизу теплый. Вы можете сказать: «Тогда все очень просто. Теплый воздух легче холодного; поэтому вся эта комбинация механически неустойчива, и теплый воздух поднимается». Конечно, если температура на разных высотах разная, то воздух действительно термодинамически неустойчив. Предоставленный самому себе надолго, весь воздух примет одинаковую температуру. Но он не предоставлен самому себе; весь день светит солнце. Так что проблема касается не только термодинамического, но и механического равновесия. Пусть мы начертили, как на фиг. 9.8, кривую зависимости температуры воздуха от высоты. В обычных условиях получается убывание по кривой типа а; по мере подъема температура падает. Как же атмосфера может быть устойчивой? Почему бы теплому воздуху просто не подняться к холодному? Ответ состоит в том, что если бы воздух начал подниматься, то давление в нем упало бы, и, рассматривая определенную порцию поднимающегося воздуха, мы бы увидели, что она адиабатически расширяется. (Тепло не уходило бы из нее и не приходило бы, потому что из-за огромных размеров не хватило бы времени для больших передач тепла.) Итак, порция воздуха при подъеме охладится. Такой адиабатический процесс привел бы к такой зависимости температура — высота, как показано кривой b на

фиг. 9.8. Любой воздух, поднимающийся снизу, оказался бы холоднее, чем то место, куда он направляется. Так что теплому воздуху снизу нет резона идти вверх; если бы он всплыл, то остыл бы и стал холоднее того воздуха, который уже там есть; он оказался бы тяжелее этого воздуха, и ему бы захотелось сразу обратно вниз. В хороший, ясный денек, когда влажность невелика, устанавливается какая-то быстрота падения температуры с высотой, и эта быстрота, вообще говоря, ниже «максимального устойчивого перепада», представляемого кривой b . Воздух находится в устойчивом механическом равновесии.

Но, с другой стороны, если мы возьмем воздушную ячейку, содержащую много водяных паров, то кривая ее адиабатического охлаждения будет совсем другой. При расширении и охлаждении этой ячейки водяной пар начнет конденсироваться, а при конденсации выделяется тепло. Поэтому влажный воздух остывает не так сильно, как сухой. Значит, когда воздух, влажность которого выше средней, начнет подниматься, его температура будет следовать кривой с на фиг. 9.8. Слегка охлаждаясь при подъеме, он все же окажется теплее окружающего его на этой высоте воздуха. Если имеется область теплого влажного воздуха и он почему-то начинает подниматься, то он все время будет оставаться легче и теплее окружающего воздуха и по-прежнему будет всплывать, пока не достигнет огромных высот. Вот тот механизм, который заставляет воздух в грозовой ячейке подниматься.

В течение многих лет именно так объясняли грозовую ячейку. А затем измерения показали, что температура облака на различных уровнях над Землей не так высока, как это следует из кривой с. Причина в том, что, когда «пузырь» влажного воздуха всплывает, он уносит с собой воздух из окружающей среды и охлаждается им. Кривая «температура — высота» похожа больше на кривую d , которая гораздо ближе к первоначальной кривой а, нежели к с.

После того как описанная конвекция началась, поперечный разрез грозовой ячейки выглядит уже так, как показано на фиг. 9.9. Это так называемая «зрелая» гроза. В ней действует очень сильная тяга вверх, достигающая на этой стадии высот в 10—15 км, а иногда и выше. Грозовой купол с происходящей в нем конденсацией громоздится надо всей облачной грядой с быстротой, достигающей обычно 60 км/час. По мере того как водяной пар поднимается и конденсируется, возникают крохотные капельки, которые быстро охлаждаются до температуры ниже нуля. Они должны замерзнуть, но делают это не сразу — они «переохлаждаются».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Feynmann 5a»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Feynmann 5a» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Feynmann 5a» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.