Отмечу еще одну «субъективную» сторону нашего определения вероятности. Мы говорили, что N А — это «наша оценка наиболее вероятного числа случаев». При этом, конечно, мы не надеялись, что число нужных нам случаев будет в точности равно N А , но оно должно быть где-то близко к N A ; это число более вероятно, чем любое другое. Если подбрасывать монету вверх 30 раз, то вряд ли можно ожидать, что число выпадений «орла» будет в точности 15; скорее это будет какое-то число около 15, может быть 12, 13, 14, 15, 16 или 17. Однако если необходимо выбрать из этих чисел какое-то одно число, то мы бы решили, что число 15 наиболее правдоподобно. Поэтому мы и пишем, что Р (орел) = 0,5.

Но почему все же число 15 более правдоподобно, чем все остальные? Можно рассуждать следующим образом: если наиболее вероятное число выпадений «орла» будет n o , а полное число подбрасываний N , то наиболее вероятное число выпадений «решек» равно N - N O . (Ведь предполагается, что при каждом подбрасывании должны выпасть только либо «орел», либо «решка» и ничего другого!) Но если монета «честная», то нет основания думать, что число выпадений «орла», например, должно быть больше, чем выпадений «решки»? Так что до тех пор, пока у нас нет оснований сомневаться в честности подбрасывающего, мы должны считать, что N p = N о , а следовательно, N p = n o = N /2, или Р(орел) = P(решка) = 0,5.

Наши рассуждения можно обобщить на любую ситуацию, в которой возможны m различных, но «равноценных» (т. е. равновероятных) результатов наблюдения. Если наблюдение может привести к m различным результатам и ни к чему больше и если у нас нет оснований думать, что один из результатов предпочтительнее остальных, то вероятность каждого частного исхода наблюдения А будет 1/m, т. е. Р(А) = 1/ m .

Пусть, например, в закрытом ящике находятся семь шаров разного цвета и мы наугад, т. е. не глядя, берем один из них. Вероятность того, что у нас в руке окажется красный шар, равна 1/7. Вероятность того, что мы из колоды в 36 карт вытащим даму пик, равна 1/36, такая же, как и выпадение двух шестерок при бросании двух игральных костей.

· · ·

В гл. 5 мы определяли размер ядра с помощью затеняемой им площади или так называемого эффективного сечения. По существу речь шла о вероятностях. Если мы «обстреливаем» быстрыми частицами тонкую пластинку вещества, то имеется некая вероятность, что они пройдут через нее, не задев ядер, однако с некоторой вероятностью они могут попасть в ядро. (Ведь ядра столь малы, что мы не можем видеть их, мы, следовательно, не можем прицелиться, и «стрельба» ведется вслепую.) Если в нашей пластинке имеется n атомов и ядро каждого из них затеняет площадь а, то полная площадь, затененная ядрами, будет равна na . При большом числе N случайных выстрелов мы ожидаем, что число попаданий N C будет так относиться к полному числу выстрелов, как затененная ядрами площадь относится к полной площади пластинки:

NC/N=s/A. (6.2)

Поэтому можно сказать, что вероятность попадания каждой из выстреленных частиц в ядро при прохождении сквозь пластинку будет равна

Р C=ns/A, (6.3)

где n/А — просто число атомов, приходящихся на единицу площади пластинки.

§ 2. Флуктуации

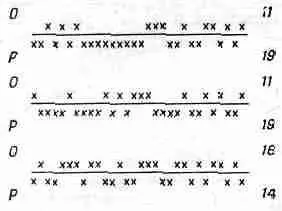

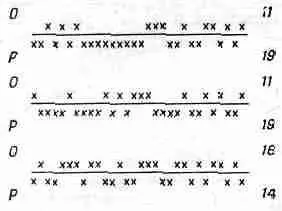

Теперь мне бы хотелось несколько подробнее показать, как можно использовать идею вероятности, чтобы ответить на вопрос: сколько же в самом деле я ожидаю выпадений «орла», если подбрасываю монету N раз? Однако, прежде чем ответить на него, давайте посмотрим, что все-таки дает нам такой «эксперимент». На фиг. 6.1 показаны результаты, полученные в первых трех сериях испытаний по 30 испытаний в каждой.

Фиг. 6.1. Последовательность выпадения «орла» и «решки».

Три серии опытов подбрасывания монеты по 30 раз в каждой серии.

Последовательности выпадений «орла» и «решки» показаны в том порядке, как это происходило. В первый раз получилось 11 выпадений «орла», во второй — тоже 11, а в третий — 16. Можно ли на этом основании подозревать, что монета была «нечестной»? Или, может быть, мы ошиблись, приняв 15 за наиболее вероятное число выпадений «орла» в каждой серии испытаний?

Читать дальше