и осмыслении русским обществом образа Малороссии-Украины. Среди них

есть и те, кто хорошо известен современному читателю, и те, кто ему мало

знаком. Впрочем, известность фамилии сама по себе ещё ни о чём не гово-

рит. Мы настолько, ещё со школы, привыкли к ним, что зачастую не замеча-

ем самих людей, «скрытых» за этими фамилиями, не вдумываемся в их слова

и мысли — а потому многие из них всё равно, что неизвестны. Что уж го-

ворить о тех, кто ныне почти забыт. Кроме портретов в альбоме помещена

подборка материалов (репродукций картин, рисунков, фотографий), как бы

зрительно характеризующая тот коллективный образ Малороссии-Украины, который сложился в русском сознании.

Однако по мере работы стало очевидно, что иллюстративный матери-

ал превращается во что-то большее, нежели просто иллюстрации в узком

понимании этого слова. По сути, получилась своего рода отдельная глава-

размышление: и над непосредственным предметом исследования — обра-

зом Малороссии-Украины в русском сознании, и над самим этим сознанием, над судьбами нашего народа вообще. Такие мысли начинают возникать сами

собой, по мере погружения в материал книги. Поскольку, как уже говорилось

в её вступлении, эта книга — о нас с вами. О нашем культурном и историческом

«я». О нашем национальном сознании. О нашем прошлом и нашем будущем.

256

«Подсолнухи». Фото с сайта: http://photographers.com.ua

«Белоруссия родная, Украина золотая», — пелось в одной известной советской

песне. И «золотой» Украину делают не только золотые руки её народа, не только

хлебные нивы, но и эти солнечные «цветы». Долгое время завезённое из Америки

растение в Европе и России считалось декоративным (и, судя по его внешнему виду, наверное, не зря), и лишь с начала XIX века подсолнечник всё шире входит в хозяй-

ственный оборот. И теперь юг России и Украину невозможно представить без золо-

того моря полей подсолнухов.

257

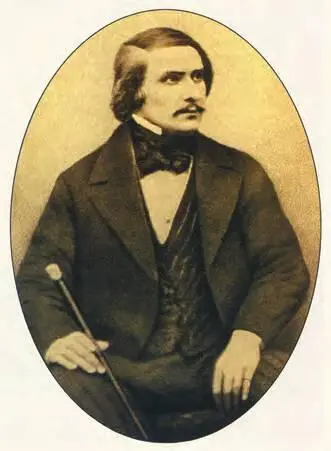

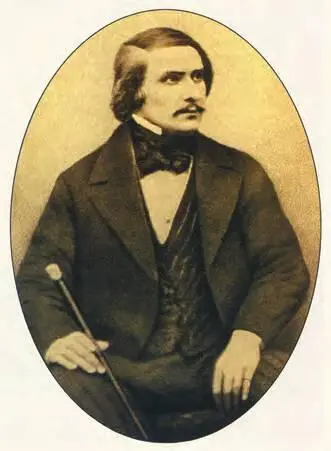

Несколько изображений главного героя книги — Николая Васильевича Гоголя

(1809–1852)

Единственный достоверный портрет

писателя петербургского периода его

жизни. Здесь Гоголь «не похож» на себя.

Точнее, на наши представления о нём, основанные на его знаменитых более

поздних портретах кисти Ф. А. Мол-

лера и А. А. Иванова. Но именно таким

в 1834 году его запечатлел Алексей Ве-

нецианов. Гоголю 25 лет. Уже написа-

ны «Вечера на хуторе близ Диканьки».

Впереди — «Миргород», петербургские

повести, «Ревизор». И путь от «простой»

известности к заслуженной славе.

Портрет Н. В. Гоголя. А. Г. Венецианов.

Автолитография, 1834.

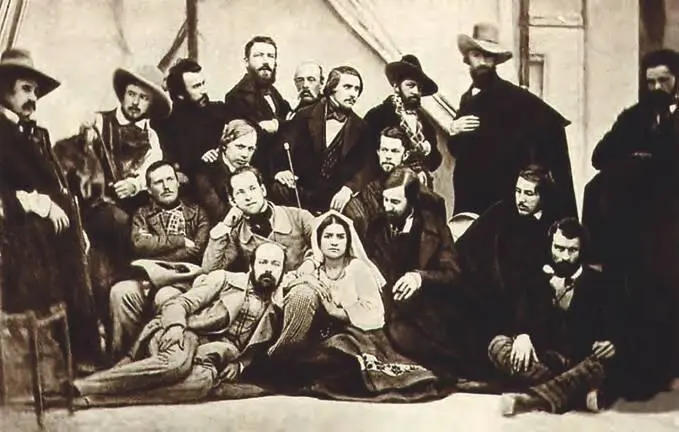

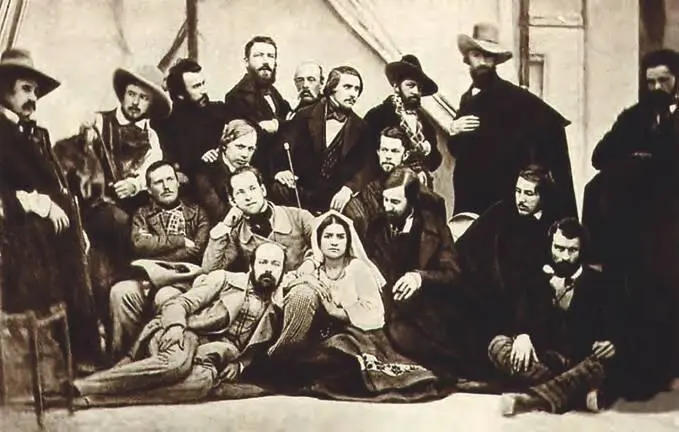

Это не живописный портрет, а под-

линное изображение Гоголя, так он вы-

глядел на самом деле. Выкадровка из да-

герротипа, на котором Гоголь запечатлён

в окружении русских художников, жив-

ших и работавших в Риме ( автор пор-

трета по выкадровке К. А. Фишер ).

Здесь Гоголю 36 лет. Он уже мастер

слова, ведущий русский писатель. Впе-

реди продолжение работы над «делом

всей жизни» — «Мёртвыми душами» (за-

думанными как трилогия), литературно-

публицистическое обращение к со-

отечественникам — «Выбранные места

из переписки с друзьями», духовная

проза.

Н. В. Гоголь. Италия, 1845

258

Дагерротип. Фотограф С.Л. Левицкий. Рим, 1845 г.

А вот и сам дагерротипный снимок Гоголя в окружении русских художников.

служенный артист России Е. Н. Редько.

Старец Макарий – В. Цимбал.

«Духовная лестница» («лествица») —

путь преображения человека, оживле-

ния его души, очищения её от всего мел-

кого, низкого, омертвляющего.

Тот путь, по которому Гоголь всю

жизнь шёл сам и к которому так желал

призвать соотечественников.

Гоголь в Оптиной пустыни, проси-

явшей на всю Россию своими старцами.

Там он побывал трижды (в 1850–1851 го-

Читать дальше