В 1931 г. была издана книга С. Н. Устинова “Развитие навыков устной и письменной речи”, в которой специальный раздел был посвящен технике быстрого чтения. Излагая приемы, взятые из зарубежных методик, автор вместе с тем призывал творчески их перерабатывать и использовать для обучения быстрому чтению разных по жанру текстов.

Однако в те годы обучение быстрому чтению не получило широкого распространения. И только в 60-е гг. у нас в стране вновь возрос интерес к этой проблеме. В 1966 г. одесские исследователи И.3.Постоловский и Е.Г.Семенов начали эксперименты по обучению быстрому чтению с использованием разработанного ими прибора[8].

Что же такое “ускоритель чтения”, как назвали аппарат одесские изобретатели? На столе ставят прибор размером с портативную пишущую машинку и начинают читать. Все обычно: печатный текст, поза читающего, расстояние между текстом и глазами. Необычно лишь то, что многометровый свиток текста в приборе разматывается сам (скорость при этом можно выбирать). Читают через специальное окошко-рамку, в котором проплывают сразу несколько строк. Сегодня читают с одной скоростью, а через несколько дней — с другой, уже увеличенной. Постепенно появляется умение читать быстро, и его можно последовательно развивать. Прибор прост: лентопротяжный механизм, электропривод, механический вариатор скоростей, окошко для текста. Именно эта простота делает его удобным в эксплуатации и дешевым в изготовлении. Вот как отозвался о приборе заведующий кафедрой философии Одесского университета проф. А. Уемов: “Аппарат и разработанная для его использования методика имеют целый ряд преимуществ перед зарубежными средствами и способами обучения ускоренному чтению”.

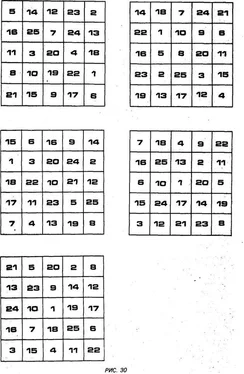

К эксперименту Е. Г. Семенов и И. 3. Постоловский привлекли 30 человек разных профессий и возрастов. Каждый, получив инструктаж, занимался сам. Как выглядел их обычный урок? Первые 5 — 7 мин уходили на разминку, “подопытный”, не пользуясь аппаратом, читал обычный текст. Потом 40 — 50 мин он находился во власти прибора. И затем снова обычное чтение — 10—12 мин. Последнее чтение, по словам авторов, необходимо для контроля и закрепления приобретенного навыка. Каждый раз сам убеждаешься в каком-то небольшом продвижении вперед. Сегодня скорость чтения — 1420 зн./мин, а завтра — уже 1500. Прибегая к различным способам проверки, авторы эксперимента все время следили за усвоением прочитанных текстов.

После двух недель занятий — двухдневный перерыв, но не более, чтобы в приобретенной скорости чтения не произошел спад. Трехнедельный начальный курс обучения принес всем пользу. В два раза быстрее стал читать техник Борис Захарченко, в полтора раза — студент Николай Ерченко и инженер Карл Тарнавский. Кстати сказать, они и до эксперимента читали достаточно бегло. А те, кто раньше читали медленно, сумели увеличить скорость даже в три раза.

Чтобы яснее представить общую картину технологии наращивания скорости чтения, И. 3. Постоловский и Е. Г. Семенов изучили скорость чтения у восьмиклассников, первокурсников и дипломников вузов, а также у специалистов с высшим образованием. Результаты оказались неутешительными. Многие читали медленнее, чем могли.

Дальнейшие усилия отечественных исследователей были направлены на совершенствование методики и разработку ее для средней школы. После успешных занятий со взрослыми экспериментаторы обратились к детской аудитории и решили научить технике свободного чтения второклассников. Конечная цель этого эксперимента сводилась не к тому, чтобы дети научились читать очень быстро, а к тому, чтобы они достигли той скорости чтения, которая предусмотрена программой. Как показали статистические подсчеты, многие из малышей отстают в нормативном чтении. А если первоклассника затрудняет чтение, значит, он отстанет, возможно, и в математике. Речь здесь идет не просто о локальном школьном эксперименте, а о новом принципиальном подходе, важном для формирования личности человека.

Классный руководитель группы учеников, с которыми проводился эксперимент, рассказывал: “Научившись лучше читать, дети стали делать успехи и в других предметах. На многих уроках — лес рук. Значит, интерес к занятиям возрос, развитие моих учеников пойдет быстрее...”

Авторы эксперимента исходили из того, что далеко не у всех школьников умение выразительно читать вслух само собой переходит в навыки быстрого чтения молча. По их подсчетам, подобное удается лишь одной четвертой части учащихся. Отсюда вывод: всех школьников удастся подготовить к усвоению огромного объема информации в средних и старших классах в том случае, если начиная с младших специально учить читать тексты “про себя”.

Читать дальше

![Журнал Наука и Техника (НиТ) - «Наука и Техника» [журнал для перспективной молодежи], 2007 № 04 (11)](/books/390407/zhurnal-nauka-i-tehnika-nit-nauka-i-tehnika-thumb.webp)

![Журнал Наука и Техника (НиТ) - «Наука и Техника» [журнал для перспективной молодежи], 2007 № 03 (10)](/books/390408/zhurnal-nauka-i-tehnika-nit-nauka-i-tehnika-thumb.webp)