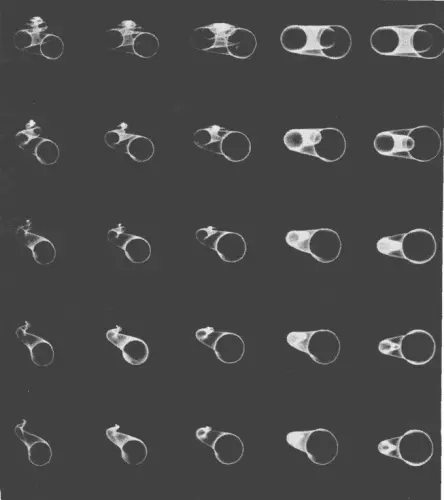

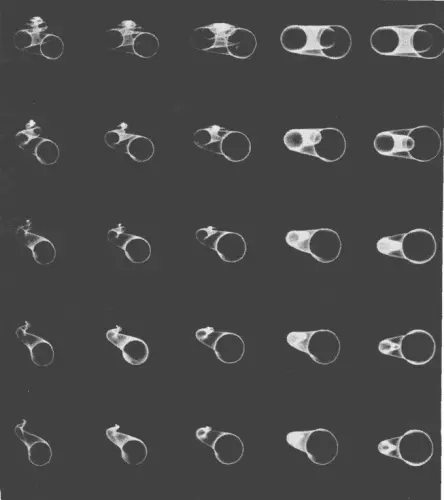

Рис. 1-2.Моделирование формы закрученных раковин на вычислительной машине. Скорость машинного переноса по оси возрастает справа налево, а скорость расширения образующей кривой - сверху вниз. Форма образующей кривой и расстояние между ней и осью закручивания одинаковы во всех случаях (Raup, Michelson, 1965).

Хотя организмы подчиняются законам химии и физики, существует дополнительный фактор, управляющий морфологией, - эволюционная история данного организма. По изящному выражению Жакоба (Jacob), эволюция действует путем «перелицовки» старого. Структуры не появляются de novo ; эволюция предпочитает создавать новшества, видоизменяя уже существующие системы или структуры. Первые позвоночные, рыбообразные Agnatha, не имели челюстей. Возникновение челюстей - один из крупнейших шагов вперед в эволюции позвоночных - произошло путем превращения передней пары жаберных дуг в примитивные челюсти. Аналогичные переделки ранее существовавших структур имели место в эволюции специализированных конечностей, таких как крылья птеродактилей, птиц и летучих мышей, или при образовании слуховых косточек млекопитающих из остатков костей, при помощи которых у рептилий нижняя челюсть сочленяется с черепом.

Поскольку процессы онтогенеза высокоинтегрированы, они крайне консервативны и стабильны. Таким образом, онтогенез и морфогенез не только подчиняются физическим законам, не подчиняться которым они не могут, но и отражают эволюционную историю каждого процесса. Историческая случайность и необходимость поддержания интеграции явно налагают ограничения на типы эволюционных изменений, возможных в процессах развития, а тем самым и ограничивают морфологическую эволюцию.

Онтогенез, филогенез и рекапитуляция

В «Зазеркалье» Белая Королева сообщает Алисе, что в иные дни она успевала поверить в целых шесть невозможных вещей еще до завтрака. Для современного читателя история развития представлений о связи между онтогенезом и эволюцией носит примерно тот же оттенок, а между тем идеи, которые мы теперь можем считать абсурдными, оказали глубокое воздействие на наше понимание эволюционных механизмов. Каким живучим оказалось, несмотря ни на что, утверждение «онтогенез повторяет филогенез»! Трансценденталисты начала XIX в. верили, что жизнь в своей основе едина; это единство выражалось для них в параллелизме между эмбриональным развитием отдельного индивидуума и лестницей живых существ. Согласно концепции лестницы живых существ, ведущей начало от Аристотеля, все существующие в природе объекты - это звенья непрерывной цепи, соединяющей неорганические творения с рядом живых форм все возрастающей сложности. От неодушевленной природы совершается постепенный переход к растениям, затем к таким простым животным, как губки, к насекомым, рыбам, птицам, млекопитающим и, наконец, к человеку. Эта схема была статичной, и ее не следует истолковывать как эволюционную; она просто представляла план, по которому Господь сотворил мир. Согласно закону параллелизма, известного под названием закона Меккеля-Серре - по именам двух его создателей, J. F. Meckel в Германии и Etienne Serres во Франции, каждое живое существо в своем эмбриональном развитии повторяет взрослые формы животных, стоящих на более низких ступенях лестницы живых существ (В русской литературе его чаще называют «законом Мюллера-Геккеля».- Прим. ред. ). И наоборот, низшие животные представляют собой перманентные личиночные стадии эволюционно более продвинутых форм. Меккель (Meckel), по словам Рассела (Russell), «робко верил в эволюцию», и в самом деле, его последняя (1828 г.) формулировка закона параллелизма была составлена в эволюционных терминах: « Развитие индивидуального организма подчиняется тем же законам, что и развитие всего ряда животных; это означает, что данное высшее животное в своем постепенном развитии (онтогенезе) проходит через перманентные стадии организмов, стоящих ниже него; это обстоятельство позволяет нам допустить, что различия, существующие между разными стадиями развития, весьма близки к различиям между разными классами животных ».

Однако закон параллелизма, так же как и лестница живых существ, не содержал в себе ничего эволюционного. С равным успехом можно было бы рассматривать его как отражение божественного плана творения. Так считал Агассиц (Agassiz), ставший впоследствии одним из злейших противников Дарвина. Агассиц, выдвинувший гипотезу о ледниковом периоде и крупнейший в мире авторитет по ископаемым рыбам, распространил закон параллелизма на палеонтологические данные. К 1849 г. накопилось уже достаточное количество этих данных, чтобы Агассиц мог продемонстрировать, так сказать, тройной параллелизм, т.е. что данный высший организм проходит в своем развитии не только через стадии, сходные с взрослыми особями ряда ныне живущих низших родственных ему форм, но также через стадии, сходные с последовательным рядом ископаемых представителей его класса, обнаруженных в палеонтологической летописи. Конечно, Агассиц, в отличие от трансценденталистов, ясно понимал, что система классификации, созданная Кювье (Cuvier), перечеркнула единую лестницу живых существ. В системе Кювье (1812) животные делятся по типу строения на четыре глубоко различающихся класса: позвоночные, моллюски, членистые и радиально-симметричные; рекапитуляция и параллелизм возможны только в пределах одного класса.

Читать дальше