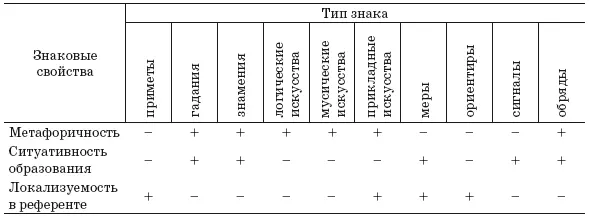

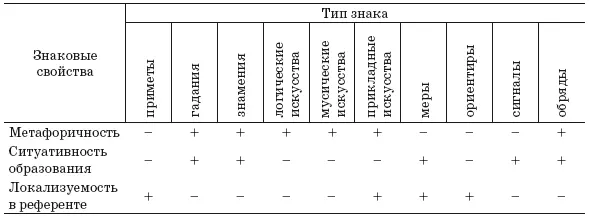

Таким образом, принципиальная неметафоричность и возможная метафоричность знаков – суть признаки, которые различают знаки предметных и умственных действий.

Знаки различаются и по временному характеру их применения. Одни знаки образуются как бы раз и навсегда. Другие, напротив, применяются только в определенной ситуации. Так, прогноз (гадания), команды и т. п. нужны для определенного действия, которое, будучи совершено, как бы отменяет действие соответствующего ей знака. Для нового действия необходимо либо повторить знаки, либо создать новые.

К знакам ситуативного действия относятся сигналы, гадания, предзнаменования, обряды и знаки меры, коль скоро действие измеряется конкретно. К знакам внеситуативного образования относятся: приметы, ориентиры, прикладные, логические и мусические искусства.

Третье различие в знаках касается их отношения к референтам. В одном случае знаки и их референты определены ясно. Референт знака материально есть то же самое, что и знак. Так, примета составляет часть явления, предмет прикладного искусства сосуществует со своей знаковой сущностью как знаковая форма и утилитарное содержание одной и той же вещи, т. д. имеет место физическое (пространственно-временное) совпадение знака и референта. К таким знакам относятся: приметы, меры, прикладные искусства и ориентиры. Другие знаки, напротив, локализуются в пространстве и времени отдельно от своих референтов. Это разделение может приводить к тому, что у знака может совершенно отсутствовать референт. Тем самым референт таких знаков представляет собой вещь лишь факультативно и обязательно содержит предмет мысли. К таким знакам относятся: гадания, предзнаменования, сигналы, логические, мусические искусства, обряды.

Различие между группами знаков, обязательно соединяющимися с предметами и обязательно содержащими предмет мысли и лишь факультативно указывающими на предмет, представляет собой, по-видимому, основание для формирования познавательных отношений абстрактного и конкретного через посредство знаков.

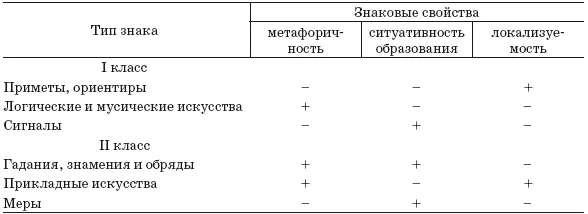

Способы образования, формы применения знаков и отношения знаков к референтам составляют основные признаки любого знака. Вот почему интересно сопоставить (табл. 1) разные группы знаков по этим признакам [52] Сопоставление знаковых групп приводится по упоминавшемуся стенографическому курсу лекций Ю.В. Рождественского.

.

Таблица 1

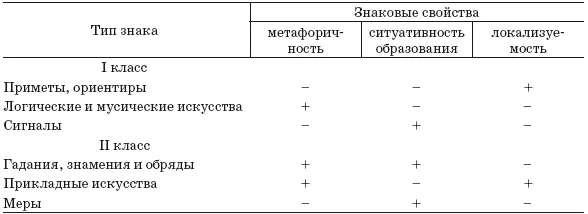

Группы знаков можно разделить на два больших класса по три подкласса в каждом (табл. 2). В первый класс входят: 1) приметы и ориентиры; 2) логические и мусические искусства; 3) сигналы. Во второй класс входят: 1) гадания; знаменья и обряды; 2) прикладные искусства; 3) меры. Это разбиение групп знаков на классы и подклассы кажется естественным с точки зрения того, что нам известно на основании данных этнографии и фольклористики о группировке знаков.

Таблица 2

Указанное разбиение дает как бы зеркальное отражение одних классов в других. Так, приметы и ориентиры обычно противополагаются гаданиям и знамениям как прочно установленные и однозначные признаки ситуаций признакам вероятным, предположительным, нередко неверным выводам и суждениям. Логические и мусические искусства противополагаются прикладным как бесполезные утилитарным, сигналы противополагаются мерам, как действие противополагается плану и расчету действия.

Эти три противопоставления служат для различения представлений о существенных и несущественных признаках, о вещах утилитарных и не несущих непосредственной пользы, но ценных, о плане и расчете, о проверке расчета и о самом действии. Эти семиотические противопоставления отражены в пословицах вида «семь раз отмерь, один раз отрежь».

Вместе с тем табл. 1 и 2 показывают границы, в которых могут существовать знаки. Так, с одной стороны, вещь, которая отличается неметафоричностью (расхождением признаков, их дифференциацией), неситуативностью образования, нелокализуемостью в одном пространстве и времени с референтом не может быть знаковой, например любовь, воображение, память, жизнь, радость, упование и т. д. С другой стороны, вещь, которая характеризуется метафоричностью, схождением, единообразием признаков, ситуативной общностью образования, локализуемостью в одном пространстве и времени с референтом тоже не может быть знаковой, например, весы, лопата, мост, дерево, гвоздь и т. д.

Читать дальше