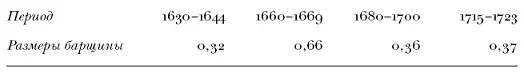

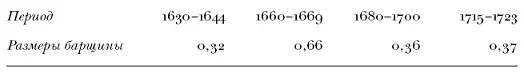

Табл. 1.2. Барщина в поместных и вотчинных хозяйствах в расчете на душу населения (в десятинах). [38]

Сопоставление данных для различных периодов показывает, что в целом для XVII века барщинные нормы были примерно в 3 раза ниже, чем во времена расцвета крепостничества в середине XIX века. Однако общий уровень барщины может быть оценен только в сравнении с наделами крестьян, со средними размерами крестьянской запашки. Для XVII века этот важный вопрос остается почти не изученным: проблема заключается в том, что, уклоняясь от налогов, крестьяне указывали в качестве тяглых наделов участки земли, намного меньшие, чем действительная запашка. [39]В принципе земли было более, чем достаточно, после демографической катастрофы население резко уменьшилось, крестьянин мог выбирать лучшие участки и пахать столько, сколько желает. Нет особых оснований полагать, что производственные возможности крестьянского хозяйства в XVII веке были меньше, чем в XVI или в XVIII веках. Как в XVIII, так и в XVII веке землевладелец был готов предоставить крестьянину ссуду на обзаведение семенами и рабочим скотом: ведь он был кровно заинтересован в крестьянском труде. Часто упоминаемых в источниках XVII века «бобылей» нельзя с уверенностью классифицировать как разорившихся крестьян – во многих случаях это были скорее поселенцы на льготе; они распахивали перелог и осваивали «пашню, лесом поросшую», земли, заброшенные в период кризиса. [40]В XVI веке на новгородчине средний двор в 5–6 человек распахивал 10–12 десятин, [41]то есть примерно по 2 десятины на душу. В конце XVIII века барщинные крестьяне в центральных уездах обрабатывали в среднем на душу 1,8 десятины пашни, в том числе 0,5 десятин барской запашки. [42]Эта величина соответствует расчетам С. А. Короленко (1890-е годы), который показал, что средняя семья в 6 человек могла обработать 10,5 десятин, то есть 1,75 десятины на душу. [43]И. Д. Ковальченко полагал, что в первой половине XIX века крестьяне могли возделывать максимально 1,8–2 десятины на душу. [44]Относительно XVII века известны лишь немногие случаи, когда удается выяснить полные размеры крестьянской запашки. На Смоленщине (с. Андреевское) в конце столетия средний крестьянский двор имел 12 десятин пашни; в Старорусском уезде в 1660-х годах – более 15 десятин; [45]в вотчине боярина Морозова на двор приходилось 15–16 десятин, [46]на дворцовых землях Скопинского уезда – 17 десятин (при среднем размере двора 6–8 чел.). [47]

В 1660 году власти Кирилло-Белозерского монастыря попытались установить реальную величину крестьянской запашки. Обмер проводился монастырской администрацией с участием самих крестьян, которые, конечно, не допустили бы включения в перепись земель, лежащих «в пусте». Крестьяне так и не дали довести проверку до конца, но результаты по 503 дворам показали, что средний надел равнялся 11 десятинам. [48]Средний размер двора на Белоозере составлял 6,8 человека, [49]то есть на душу населения приходилось 1,6 десятин пашни. Этот надел меньше, чем средняя запашка в XVIII веке, поскольку в те времена оброки и барщина были существенно меньше, и помещики не заставляли крестьян работать «из седьмого пота». В Троицко-Гледенском монастыре в конце 1670-х годов землю обрабатывали «половники», и им приходилось трудиться, не покладая рук, – поэтому пашенный надел был значительно больше: на душу приходилось 1,9 десятин. [50]

Опираясь на эти данные, мы можем считать, что в XVII веке крестьянин был в состоянии обрабатывать в среднем 1,6–1,8 десятин пашни. Приняв эти цифры, мы получим, что в первой половине XVII века барщина отнимала примерно 1/5 крестьянского труда, в 60-х годах – примерно 2/5, и в конце столетия – немногим более 1/5. [51]

В целом сравнительно небольшие нормы барщины согласуются с экономической теорией, утверждающей, что уровень ренты в XVII веке должен быть ниже, чем в другие столетия. Однако на протяжении XVII века барщина не оставалась одинаковой, как показывает табл. 1.2, в 1660-х годах имело место значительное, более чем двойное увеличение барщинных норм. Ю. А. Тихонов объяснял это увеличение барщины закрепощением крестьянства по Уложению 1649 года. [52]Такое объяснение кажется вполне естественным, но почему же тогда впоследствии, в 1680-х годах, барщинные нормы уменьшились и практически вернулись к низкому уровню первой половины столетия? Что это? Следствие крестьянской войны, которая, в свою очередь, была ответом на рост барщины?

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу