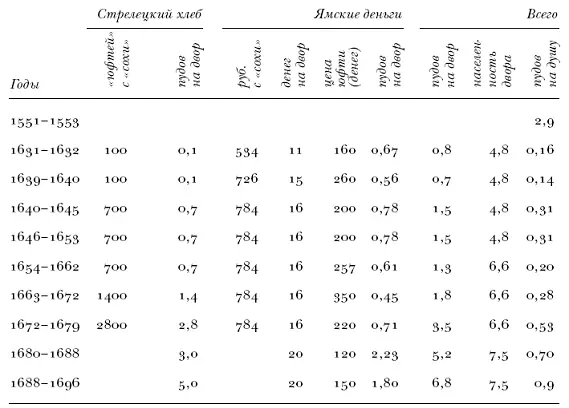

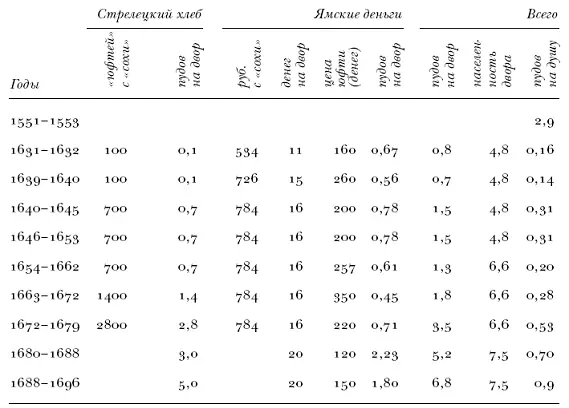

Табл. 1.1. Основные налоги поместных и вотчинных крестьян. [29]

В «сохе» условно принимается 10 тысяч дворов.

В целом уровень налогов определялся размерами податей поместных и вотчинных крестьян, которые составляли основную часть населения страны. В 1670-х годах этот уровень был низким: в пять – шесть раз ниже, чем во времена Ивана Грозного и Петра I. Голландский посол Кунрад Кленк писал, что «в мирное время в Московии платится мало», но в военное время налоги значительно увеличиваются. [30]

Реформа начала 1630-х годов означала отказ от измерения полей и замену поземельного налога подворным – правительство признало невозможность восстановления старой фискальной системы и пошло по пути ее упрощения – упрощения, которое можно назвать деградацией. [31]Более того, государство были вынуждено резко снизить налоги – и в результате лишилось средств. Пришлось сократить войско, распустить большую часть служилых людей «по прибору», стрельцов и казаков, а остальным назначить земельное жалование. Чтобы достать деньги, стали увеличивать косвенные налоги, таможенные и питейные сборы. Насаждение кабаков и кружечных дворов вызывало сопротивление волостных «миров», которые часто просили власти убрать кабаки, но власти соглашались на это только за большой «откуп». Увеличение числа таможен и кабаков дало существенные результаты, и в 1630-х годах эти сборы давали основную часть государственных доходов – хотя, конечно, это не решило финансовой проблемы. [32]

Во время Смуты особенно тяжело пострадали города: в середине XVII века население городских посадов оставалось в 2,5 раза меньше, чем столетие назад. [33]Наличие свободных земель не создавало у крестьян стимула к занятию ремеслом и переселению в города, поэтому в XVII веке города росли сравнительно медленно. Русские города этого периода были в большей степени крепостями и административными центрами, нежели торгово-ремесленными поселениями. Жившие в городах «служилые люди» – дворяне, стрельцы, казаки и т. д. – по своей численности превосходили «посадских людей», торговцев и ремесленников. По оценке Я. Е. Водарского, в 1652 году городское население составляло 247 тыс. человек мужского пола, в том числе 139 тыс. служилых и 108 тыс. посадских людей, в 1678 году – 329 тыс. человек, в том числе 149 тыс. служилых и 134 тыс. посадских людей. Население Москвы в 1640-х годах насчитывало около 38 тыс. жителей мужского пола, в том числе около 20 тыс. служилых, 10 тыс. посадских и 8 тыс. «прочих»; к 1680 году число жителей возросло до 51 тыс., в том числе 20 тыс. служилых, 20 тыс. посадских и 11 тыс. «прочих». Другие города намного уступали размерами Москве: в Ярославле в конце XVII века насчитывалось 8 тыс. жителей мужского пола, в Пскове, Казани и Астрахани – 5 тыс. Новгород, когда-то превосходивший по размерам Москву, находился в глубоком упадке, мужское население этого города не превышало 3 тыс. [34]

Среди городского населения выделялась богатая торгово-промышленная верхушка – «гости», торговые люди гостиной и суконной сотен. Это привилегированное купечество вело торговлю в масштабе всей страны и имело капиталы в тысячи рублей, однако оно было очень немногочисленно: в конце XVII века оно насчитывало лишь 250–300 семей. Собственно же посадские люди были в основной массе мелкими ремесленниками и торговцами, торговавшими со скамей и лотков, и стоимость товаров у них не достигала подчас одного рубля. [35]

После разорения времен Смуты уровень развития ремесел и промышленности оставался низким. Крупное ремесло было представлено несколькими десятками кожевенных мастерских и винокурен. На соляных промыслах близ Соли Камской в конце XVII века имелось около 200 варниц, на которых было занято около 4 тыс. работников. Мануфактуры были редким явлением; они обычно принадлежали либо дворцовому хозяйству (Хамовный, Печатный, Монетный дворы), либо иностранцам. Голландские предприниматели построили близ Тулы и Каширы несколько доменных заводов, в основном отливавших пушки. В начале 1660-х годов на этих предприятиях насчитывалось всего лишь 119 постоянных рабочих, в том числе 56 иностранцев. [36]

1.2. Крестьянский «Золотой век»

Демографически-структурная теория утверждает, что для периодов восстановления после кризисов характерен низкий уровень земельной ренты и относительно высокий уровень жизни крестьян. Попытаемся проверить этот теоретический прогноз на российских материалах XVII века. Вопрос о размерах барщины в XVII–XVIII веках подробно исследован в работах Н. А. Горской, Л. В. Милова, Ю. А. Тихонова и ряда других авторов. [37]Используя приводимые в этих работах данные, можно оценить средние размеры барщины на протяжении этих столетий (табл. 1.2.).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу