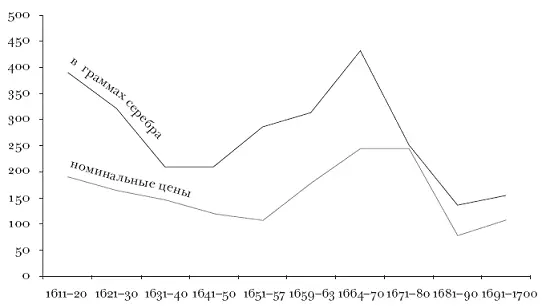

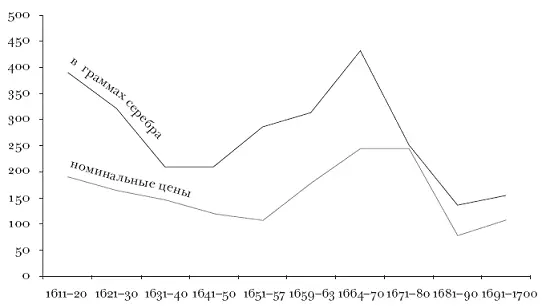

рис. 1.1. Невзвешенный индекс хлебных цен за 8-пудовую четверть для четырех культур – ржи, овса, ячменя и пшеницы (1701–1710 гг. = 100). [58]

Таким образом, резкое увеличение барщины было обусловлено экономической необходимостью, прекращением хлебной торговли. Однако это увеличение стало возможным лишь в условиях прикрепления крестьян, когда им трудно было ответить на рост эксплуатации уходом из поместья. В 1663 году правительство отменило медные деньги, и в обращение снова поступила устойчивая серебряная монета. Торговля хлебом возобновилась, но цены не вернулись к прежнему, довоенному уровню; в течение 1660-х годов они оставались на уровне, вдвое превосходящем довоенный. Причиной этого повышения цен была нехватка хлеба на рынке. Крестьяне вели натуральное хозяйство и вывозили зерно на продажу лишь для того, чтобы заплатить оброк или государственные налоги. До 1662 года основной налог, «стрелецкий хлеб», собирался с государственных («черных») крестьян деньгами, но с 1662 года его брали хлебом, что привело к резкому сокращению поставки зерна на рынок и к повышению цен. Как отмечалось выше, в начале войны в Устюге продавалось по 4 тысячи четвертей в год, а в 1663–1668 годах – только по одной тысяче четвертей. Естественно, что в условиях высоких хлебных цен помещики продолжали развивать барщинное хозяйство. В 1668–1672 годах власти собирали налоги иногда хлебом, иногда деньгами, а с 1673 года окончательно вернулись к сбору деньгами. С этого времени поставка хлеба на рынок увеличилась, в 1673–1677 годах в Устюге продавалось в среднем 3 тысячи четвертей, цены стали быстро падать и к 1680 году снизились до уровня 1640-х годов. После 1680 года падение цен продолжалось, по-видимому, вследствие поступления на рынки центральных районов большого количества зерна из осваиваемых южных областей. [59]Когда цены упали в три раза, рентабельность барщинного хозяйства резко снизилась – поэтому многие помещики сократили запашку и стали покупать хлеб на рынке.

Таково, по нашему мнению, экономическое объяснение динамики барщины в XVII веке. Эти соображения могут оказаться полезными и при изучении причин восстания Степана Разина. Рост барщины, естественно, вызвал протест крестьян, ярко проявившийся в восстании 1670 – 71 годов. Однако уменьшение барщины, по-видимому, не было лишь следствием восстания – это в значительной мере было следствием падения цен на хлеб.

Что же касается государственных налогов, то, как видно из табл. 1.1, в 1670–1680 годах их уровень существенно вырос и достиг 0,7 пуда с души. Однако это были далеко не те налоги, которые собирали при Иване Грозном и Петре I: в 1707–1716 годах налог составлял около 4 пудов с души.

Таким образом, уровень податей и повинностей был очень низким, в несколько раз более низким, чем в другие эпохи. Нужно добавить, что в 20-х годах XVII века в отдельных районах едва ли не половину населения составляли крестьяне-«бобыли», которые формально не имели земли и не несли тягла. Это были отнюдь не разорившиеся крестьяне, а скорее поселенцы на льготе; они распахивали перелог и осваивали «пашню, лесом поросшую», земли, заброшенные в период кризиса. [60]Как отмечалось выше, в челобитных, поданных царю в начале 1630-х годов помещики писали, что их крестьяне сидят на «льготе», и не платят оброков – наоборот, помещики «подмогают» крестьянам из своих средств. [61]Такие случаи, по-видимому, действительно имели место – ведь в условиях острой нехватки рабочей силы землевладельцы были вынуждены переманивать друг у друга крестьян и давать им большие льготы. Например, в селе Пушкино под Москвой крестьяне свыше 40 лет владели церковными землями безоброчно, льготно, и лишь в 1680-х годах стали выплачивать за них оброк. [62]

Зная уровень оброков и налогов, можно сопоставить их с возможностями крестьянского хозяйства. Попытаемся сначала оценить продуктивность десятины. [63]На озимом поле обычно сеяли рожь, на яровом – овес (с небольшими добавлениями других культур), при этом нормы высева колебались в зависимости от качества земли: на хороших землях высевали меньше, на плохих больше; мы будем использовать стандартные нормы высева, применявшиеся до 1735 года в дворцовом хозяйстве, а именно, 9 пудов на десятину для ржи и 12 пудов для овса. [64]До данным Е. И. Индовой, [65]средняя урожайность ржи во второй половине XVII века была сам-3,3, а овса – сам-3,1, таким образом, чистый сбор с десятины составлял 21 пуд ржи или 25 пудов овса, учитывая, что раз в три года десятина оставалась под паром, получим, что средняя продуктивность десятины составляла 15,3 пуда хлеба в год. Как отмечалось выше, крестьянин мог пахать 1,8 десятины на душу, поэтому сбор на душу мог составить 27,5 пудов.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу