Следующей напастью, с которой столкнулась Россия на Камчатке, стала японская экспансия. Стенды, рассказывающие об успешной обороне полуострова в Русско-японскую войну, немногословны. Натурные экспонаты ограничены моделью «Варяга», американским винчестером образца 1866 г. - трофеем камчатских дружинников, Георгиевскими знаками отличия и медалями в память о той войне. Между тем, события в этом краю развернулись совсем не по планам самураев, несмотря на то, что боеспособности Петропавловска в то время не уделялось должного внимания. Все регулярные силы полуострова насчитывали около полусотни казаков, выполнявших преимущественно полицейские функции. А офицерский состав был представлен одним штабс-капитаном Векентьевым, да и то сапером.

Тем не менее, благодаря организаторским способностям начальника камчатского уезда А.П. Сильницкого, ранее долгие годы работавшего журналистом, и его авторитету среди местного населения на полуострове удалось сформировать несколько боеспособных дружин. Наиболее эффективной из них оказалась Усть-Большерецкая дружина под командованием унтер-офицера запаса М.И. Сотникова. Единственное, в чем был достаток, так это в стрелковом оружии - имелось более 4 тыс. винтовок Бердана и 800 тыс. патронов к ним на 800-900 человек, как сейчас бы сказали, призывного возраста.

Противник готовился к войне основательно. В музее упомянуто о деятельности лейтенанта военно-морского флота Японии Сечи Гундзи. До 1903 г. этот профессиональный разведчик действовал под прикрытием приказчика Камчатского торгово-промышленного общества. Вновь открыто надев мундир, Гундзи высадился на о. Шумшу - в 6,5 милях от берега Камчатки, откуда уже ушло русское охранное судно. Там он приступил к созданию передовой базы. Надо сказать, что отсутствие средств связи и малочисленность русских пограничных сил не позволили обнаружить деятельность японцев до начала войны, да и о событиях в Порт-Артуре на Камчатке узнали спустя три месяца.

Именно лейтенант Гундзи организовал высадку десанта на западном побережье Камчатки, установил там знак принадлежности этой территории Японии и отправился грабить соседние села. Этот знак хранится теперь в Краеведческом музее Камчатского края.

Впрочем, экспедиция японцев также не задалась. Дружинники Сотникова разгромили авангард десанта и захватили в плен самого Гундзи. Деморализованные японцы были вынуждены бежать на Шумшу.

В ходе войны ополченцы, в состав которых входил даже один «штрафник» - осужденный за убийство из ревности Ивойловский, которого просто некому было охранять в тюрьме, уничтожили не менее 40 японских браконьерских шхун и до 600 браконьеров. Потери военнослужащих флота микадо составили не менее 50 человек убитыми. Японцы даже не смогли захватить остров Медный, нападения на который успешно отбивали местные алеуты и несколько русских рыбаков.

Оборона Камчатки дала не только пример героизма ополченцев, было и открытое предательство со стороны тогдашних чиновников. Начальник Командорских островов некий Гребницкий, составивший состояние на эксплуатации местных жителей и постоянно проживавший в Сан-Франциско, добился через свои связи в Санкт-Петербурге отрешения от должности Сильницкого и Векентьева, а также разоружения дружин. 30 июля 1905 г., пользуясь отсутствием организованного сопротивления, два японских крейсера вошли в Авачинскую бухту, обстреляли покинутый жителями город и высадили десант. В Петропавловске десантники занялись исключительно грабежом и мясо заготовками, выискивая оставшихся коров. Между тем, в Петропавловск прибыл Гребницкий и... дал обед представителям страны Восходящего солнца в честь начала мирных переговоров. Тогда же из городской казны исчезло 40 тыс. рублей, которые списали на оккупантов.

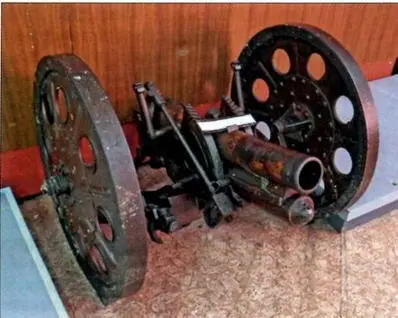

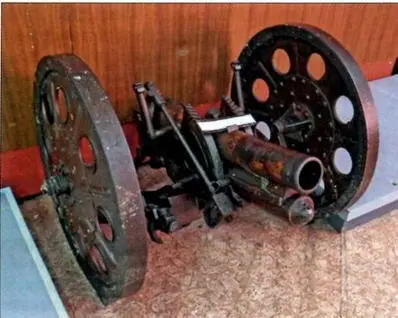

Японское 70-мм батальонное орудие «Тип 92».

Японский 7,7-мм станковый пулемет «Тип 92».

Штоковый бомбомет БМБ-1.

Под влиянием неудачного исхода войны в Санкт-Петербурге начались перемены, в том числе и в плане борьбы с коррупцией. Справедливость в отношении защитников Камчатки вроде бы восторжествовала. Сильницкого наградили орденом св. Анны II степени, Сотникову присвоили чин подпоручика, а с Ивойловского сняли судимость. Сильницкого вновь направили на полуостров, теперь уже с ревизорскими функциями. Но в 1906 г. он был убит группой японских террористов, не смирившихся с сохранением богатого рыбой региона в составе Российской империи.

Читать дальше