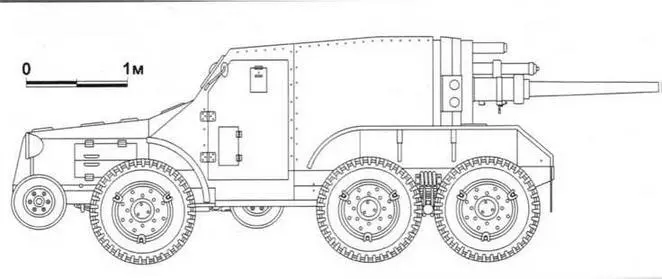

В задней части корпуса разместили боевое отделение, в кормовой стенке которого смонтировали 47-мм противотанковое орудие SA35 (образца 1937 г.). При стрельбе использовали фугасные и бронебойные снаряды образца 1932 г. и 1935 г. соответственно. Бронебойный 1,5-килограммовый снаряд имел начальную скорость 700 м/с и на дальности 400 м пробивал 40-мм броневую плиту, установленную под углом 30°. Скорострельность орудия — 15 выстр./мин. В вертикальной плоскости оно наводилась на цель в секторе от -18° до +20°.

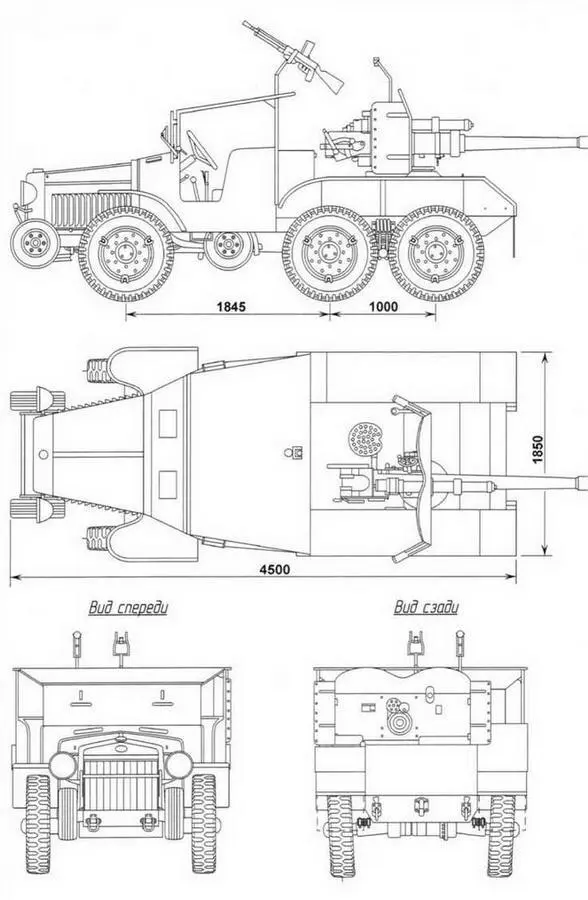

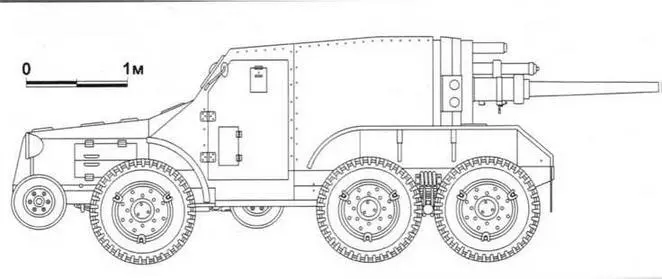

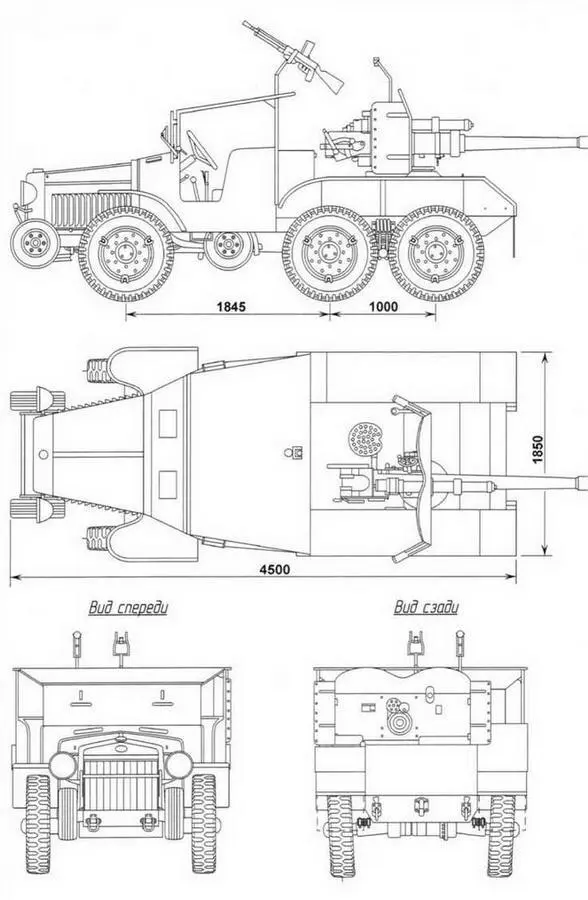

Laffly W15TCC

В удлиненной передней части САУ находился двигатель «Гочкис», развивавший мощность 52 л.с. Бронемашина могла двигаться по шоссе с максимальной скоростью 60 км/ч, а по просёлку — до 40 км/ч.

Машина имела механический привод тормозов.

Как и на Laffly S15TOE, спереди броневика стояла пара небольших «пневматиков», игравших роль опорных барабанов при преодолении вертикальных преград; вторая пара таких же колёс располагалась посередине между первой и второй осями и препятствовала посадке машины на днище.

Однако в ходе испытаний выявился ряд недостатков конструкции. Самоходка оказалась слишком перегружена, вести наблюдение из закрытого безбашенного корпуса было трудно, горизонтальный угол обстрела орудия не соответствовал требованиям маневренного боя. В общем, военные на некоторое время охладели к идее колёсных бронированных САУ.

О САУ Laffly W15TCC вспомнили только в 1940 г. после майского прорыва немецких войск в Бельгии, уже 17 мая фирма Laffly получила срочный заказ на изготовление самоходок.

Laffly W15TCC

Орудие теперь установили на поворотном лафете, увеличив горизонтальный угол поворота до 270°. Бронирование заменили штатным щитом орудия с приклёпанными слева и справа бронещитками, борта машины оставили открытыми. Переднее ветровое стекло прикрыли листами брони с узкими горизонтальными смотровыми щелями. Сиденья сверху закрыли крышей из стального листа на сварном каркасе из уголка. В качестве дополнительного вооружения над крышей на вилочной установке смонтировали 7,5-мм пулемёт FM 24/29.

Машины сосредоточили в 14-ти пятиорудийных мобильных противотанковых батареях (Batterie d’anti-chars automoteurs). Каждое подразделение состояло из пяти САУ, штабного вездехода V15R, тягача S25T и двух транспортных полугусеничных машин UnicTIH.

Однако все САУ вскоре были уничтожены в боях на рубеже реки Луары.

Технические характеристики LAFFLY W15TCC

БОЕВАЯ МАССА, кг: 6200.

ЭКИПАЖ, чел.: 3 — 4.

ГАБАРИТЫ, мм: длина — 4550, ширина — 1850, высота — 1800 (с пулемётом — 1950).

БРОНИРОВАНИЕ, мм: 7.

ВООРУЖЕНИЕ: 47-мм противотанковое орудие SA35, 7,5-мм пулемёт FM 24/29. БАЗА, мм: 1845+1000.

КОЛЕЯ, мм: передняя — 1530, задняя —1540.

ДВИГАТЕЛЬ: Hotchkiss, 4-цилиндровый, карбюраторный, мощность 52 л.с.

ТРАНСМИССИЯ: четырёхступенчатая коробка передач, четыре передачи вперёд, одна — назад, демультипликатор.

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ: полноприводная, колёсная формула 6x6, подвеска независимая, рессорная, тормоза — механические.

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ, км/час: по шоссе — 48, по просёлку — 34.

ЗАПАС ХОДА, км: 300 с дополнительными баками.

ЁМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА, л: 294.

Семейство бронеавтомобилей фирмы «Панар»

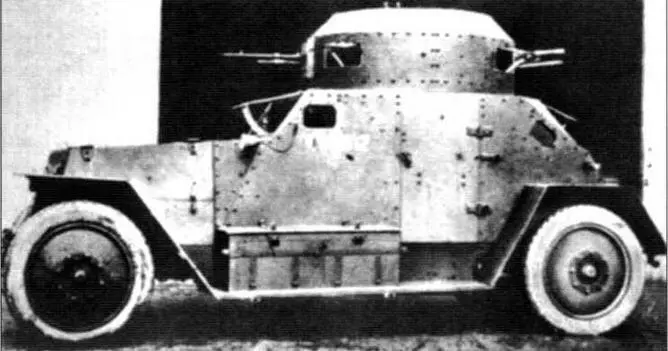

Лёгкий бронеавтомобиль Panhard 165/175

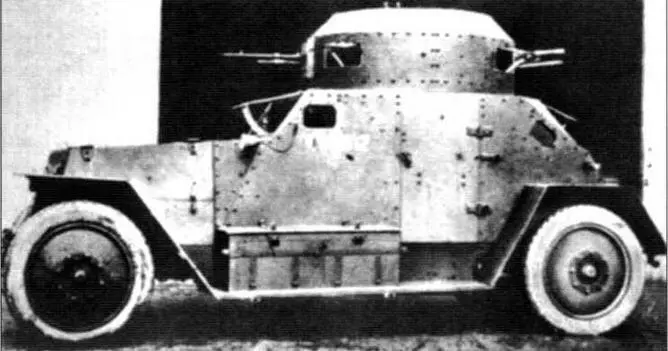

Кавалерийский бронеавтомобиль N° 1 тип 138 (Panhard АМ20, 1926 г.) — прототип всего семейства броневиков «Панар». Двигатель — 20 л.с., колёсная формула — 4x2. В цилиндрической башне установлены 37-мм пушка и пулемёт «Гочкис», направленные противоположно друг другу

В тот момент, когда основные военные заказы, казалось, были уже поделены, среди претендентов на производство военной колёсной бронетехники появился новый соискатель — фирма Panhard-Levassor. Со временем она стала основным производителем французских броневиков и бронетранспортёров, оставаясь таковой и по сей день.

В 1922 — 1923 гг. французское управление бронекавалерии, в чьём ведении бронеавтомобили находились с июня 1916 г., приняло новую программу, предлагавшую три направления развития бронеавтомобильной техники: создание колёсного бронеавтомобиля (АМС №1), полугусеничного бронеавтомобиля (АМС №2) и использование коммерческих автомобилей для постройки так называемых импровизированных бронемашин.

Читать дальше

![Журнал «Бронеколлекция» - Средний танк Т-55 [объект 155] (часть 2)](/books/35486/zhurnal-bronekollekciya-srednij-tank-t-thumb.webp)