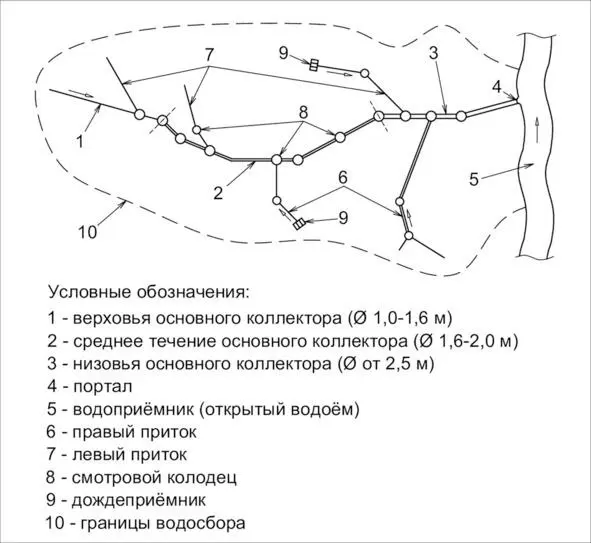

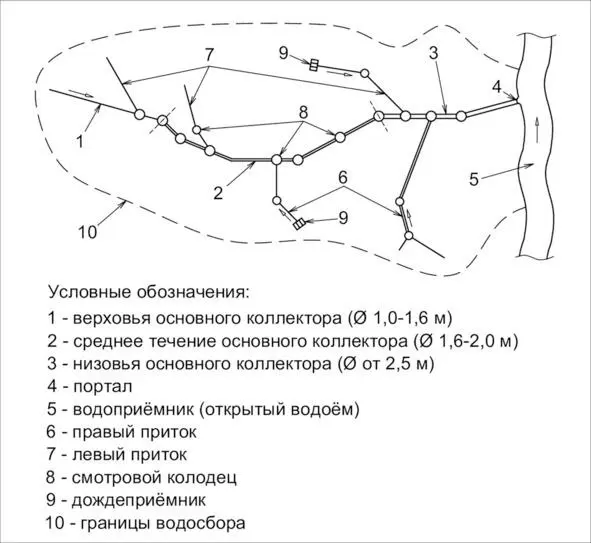

Коллектор реки – это не одна большая труба в несколько километров, а разветвлённая сеть, в которой трубы меньшего сечения подходят к трубам большего сечения.

Принцип действия дренажной системы можно уподобить корням дерева. Мелкие отростки (врезки, подключки) собирают воду из толщи земли и направляют её в более крупные (притоки). А основанием является главное корневище (основной/магистральный коллектор реки), куда поступает вся вода и которое, в свою очередь, направляет влагу к стволу дерева (открытому водоёму или водотоку).

Рисунок 1. Принципиальная схема дренажной сети. Диаметры коллектора указаны для сравнения

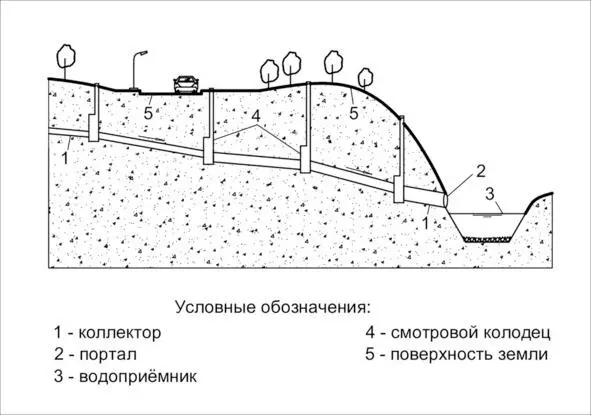

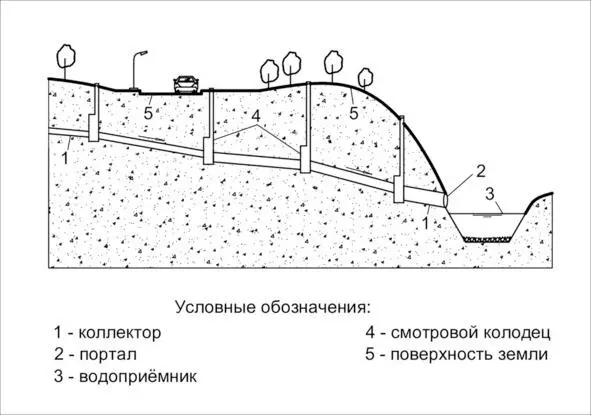

Вода по дренажной сети, как правило, движется самотёком за счёт уклона коллектора.

Вода поступает в дренажную сеть несколькими путями:

• через специальные отверстия в трубах и стыковые зазоры между ними;

• через дождеприёмники и аналогичные устройства (часто встречаются вдоль автодорог);

• через водосливы из открытых водоёмов и водотоков: рек, ручьёв, прудов, каналов;

• по организованным водосбросам с предприятий (ТЭЦ, снегоплавильных пунктов, очистных сооружений и т.д.).

Рисунок 2. Схематичный продольный разрез самотёчного коллектора

Особо обращаем внимание на то, что речь идёт именно о воде, а не о хозяйственно-бытовых или производственных стоках, содержащих загрязнения. Их поступление в коллекторы подземных рек недопустимо.

В идеальных условиях вода в подземной реке должна быть пригодна для технических нужд, полива и даже для купания. Если же вода загрязняется, то в помойную канаву превращается не только подземная река, но и открытый водоём или водоток, куда она впадает. В нашем случае это Москва-река.

Основные элементы дренажной сети

Мы рассмотрим элементы дренажной сети не столько в разрезе строительной практики, сколько с позиции исследователя подземных сооружений.

Самым главным элементом является проходной коллектор(проходная галерея). Термин «проходной» применяется для коллекторов с высотой от 1,6—1,8 метра и более. Т.е. подразумевается, что сотрудники эксплуатирующей службы могут перемещаться в нём в полный рост или немного пригибаясь.

Для любого коллектора можно выделить три участка: верховья, среднее течение, низовья. Это деление условное. Точно установить границы сложно, чаще они выставляются субъективно. Однако для каждого участка есть характерные признаки.

Верховья(фото 3) – часть коллектора у истоков. Характеризуется малым расходом воды и значительно меньшими размерами сечения по отношению к основной трассе. Если на всём протяжении диаметр коллектора составляет 2 м, а возле истоков – 1,6 м и менее, то это место допустимо считать верховьями.

Установить точное расположение истока подземной реки редко представляется возможным. Если на поверхности исток бывает выражен чётко – родником, оврагом или прудом, то в условиях подземной реки к месту истока могут подходить многочисленные местные дренажные сети малого диаметра, которые иногда тянутся ещё на несколько километров. Поэтому обычно за исток подземной реки принимается место, откуда река брала начало до заключения в коллектор.

Низовья – часть коллектора возле устья (места впадения реки в другой водоток или водоём). Обладает бо́льшим расходом воды и значительно бо́льшими размерами сечения, по отношению к основной трассе. Хотя бывает и так, что при подходе к порталу габариты коллектора не только не увеличиваются, но и уменьшаются. Также низовья могут иметь чёткую конструктивную границу в виде: перепада (Пресня, Чура), изменения количества ниток коллектора, увеличения глубины воды (Чечёра, Лихоборка), изменения типа конструкции коллектора (Хапиловка).

Среднее течение – отрезок между верховьями и низовьями.

Притоки(фото 13, 23) – коллекторы с высотой сечения или диаметром более 1 метра, подходящие к основному. Могут включать в себя как существовавший естественный приток реки, так и дренажную сеть.

Врезки, подключки(фото 25) – трубы и коллекторы диаметром менее 1 метра, как правило, подведённые уже после окончания строительства и пуска основного коллектора.

Читать дальше