ТерриториальноСловарь содержит топонимы Водской пятины, в первую очередь, Карельского перешейка, а также топонимы смежных с ним земель: с юга – Ижорской земли, Южного Приладожья и южного берега Балтийского моря, с севера – земли Карелии.

Административно-территориальноеделение Водской пятины на 1500 год:

– уезд – объединял группу погостов во главе с уездным городом, которых было пять: Орешек, Корела, Яма, Копорье, Ладога. По названию города давалось название уезда: Ореховский уезд, Корельский уезд и т. д.

– погост – состоял из центрального села (погоста) и входящих в его состав волостей, перевар и деревень. Название погоста включало имя святого, в честь которого была освещена церковь на погосте, и название самого центрального села (погоста). Например: Михайловский Сакульский погост: церковь на погосте во имя св. Михаила, центральное село погоста – Сакула (Перечень погостов см. Приложение 1);

– волость (волостка) – группа деревень в составе погоста;

– перевара – группа рыболовецких деревень в составе погоста;

– деревня – как правило, состояла из одного-двух дворов (семей);

– двор – семейное домашнее хозяйство с жилыми и хозяйственными постройками и прилегающей к ним территорией, обычно огороженной.

Общая схема построения словаря:

Современные названия населенных пунктов, озер и рек расположены в алфавитном порядке. Кроме современных названий в Словарь включен ряд исторических др.-рус. названий: «Саволакша», «Тиверский городок», «Волочек Сванский», «Галтеев остров» и др.

В каждой статье приводится современное, древнерусское, прибалтийско-финское и, если есть, его шведское названия, далее:

– месторасположение объекта и его краткая характеристика;

– существующие версии этимологии названия объекта;

– название объекта по «Переписной книге Водской пятины 1500 года» и его этимология.

Нумерация таблиц и рисунков состоит из буквы и числа. Буква указывает на раздел Словаря, а число показывает номер таблицы или рисунка в этом разделе. Например: табл. П3 – раздел П, таблица номер 3. Таблицы и рисунки Раздела «Форманты»обозначены буквами – Фт, Раздела «Приложения» – Пр.

Большинство карт, на которые есть ссылки в Словаре, доступны на сайте «Окрестности Петербурга»: https://www.aroundspb.ru

Часть 1 Словаря содержит более 80 статей по этимологии топонимов Карельского перешейка и других земель Водской пятины, в том числе городов: Пушкин, Павловск, Гатчина, Колпино, Луга, Кингисепп.

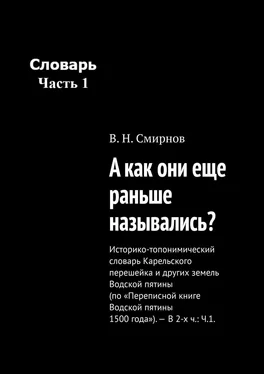

Форманты как этноязыковые маркеры архаичной топонимии

1.Прибалтийско-финские топоформанты

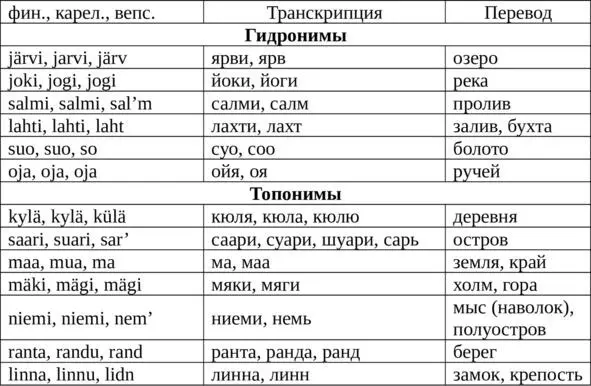

Форманты (см. Словарь основных терминов книги) являются надежными маркерами этноязыковой принадлежности топонимов. В прибалтийско-финской топонимии в качестве формантов наиболее часто употребляются слова, которые приведены в табл. Фт1.

Таблица Фт1

Наиболее часто употребляемые в прибалтийско-финской топонимии форманты

Приведенные выше слова широко используются как форманты при образовании прибалтийско-финских топонимов-композитов путем добавления их к слову выступающему в качестве основы, например, Kivijarvi «каменное озеро» (фин. kivi «камень» – основа, jarvi «озеро» – формант). При этом в финском языке сложные слова образуются путем простого сложения, присоединения форманта к основе без каких-либо изменений и дополнительных соединительных букв (интерфикс), как, например, в русском языке соединительных гласных «о» или «е» (сам овар, сад овод, рыб олов, стал евар, земл емер, тысяч елетие).

2.Древнерусские топоформанты

2.1.Формант -гал/-гол (-гала/-гола)

Впервые обратил внимание на формант -гал/-гол (-гала/-гола) автор «Очерков русской исторической географии» (1873 г.) Барсов Н. П. Он переводил формант -гола как «конец» (вероятно, в значении «край» как территория, область): «Летьгола или Лотыгола, Latwingalas объясняется, как литвы конец, – зимигола (Zemegolaе), – конец земли» [2]. Аналогично того, как русское слово «конец» означает как окончание чего-либо, так и определенную территорию, местность. Например, деревня « Конецъвъ Сироле» ( с. 1—258), деревня «Дмитрово въ Конце» ( с. 1—60 ).

Читать дальше