В общем, крейсера типа "К" имели хорошее внутреннее разделение; в частности, энергетическая установка распределялась по 7 отсекам. Однако обеспечить сколь нибудь существенную защиту против подводных взрывов на небольшом корабле не представлялось возможным. Пришлось ограничиться конструкцией двойного дна (почти на всем протяжении, кроме носового и кормового отсеков) и двойного борта, внутренняя стенка которого, имевшая толщину 15 мм в верхней части и 6 мм в нижней, играла роль противоторпедной переборки и продольной переборки, усиливающей защиту борта. Внешняя обшивка двойного дна имела толщину 10-14 мм, внутренняя - 8 мм. Борт прикрывался 50-мм поясом, однако толщина скоса, шедшего от нижней кромки палубы до середины продольной перегородки, составляла всего 10 мм. На уровне верхней кромки пояса проходила плоская броневая палуба, а с носа и кормы пояс прикрывался 70-мм броневыми траверзами. Бортовая броня начиналась в 30 м от носа и заканчивалась за кормовым барбетом. Таким образом, схема бронирования представляла собой своего рода "гибрид" из старых немецких легких крейсеров и зарубежных кораблей межвоенной постройки. Уровень защиты от снарядов на малых и средних дистанциях несколько снизился по сравнению с "Эмденом"; подводная защита отсутствовала и там, и там, но ее суррогат на "кельнах" выглядел предпочтительнее.

Интересно, что магия отлично защищенных кораблей перешла и на новые легкие крейсера Германии. Межвоенные корабельные справочники упорно указывали на них, как и на их предшественниках времен первой мировой войны, бронирование борта в 100 мм в средней части и 60 мм в оконечностях, хотя реально оно составляло не более половины этой величины!

Вооружение

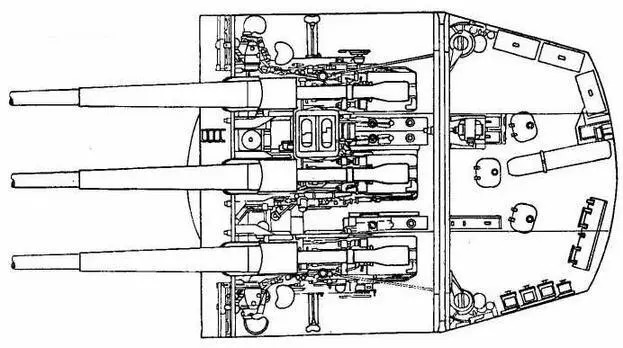

Главный калибр состоял из 9 новых 15-см пушек модели SKC/25, разработанных в КБ фирмы "Рейнметалл- Борзиг" в Дюссельдорфе. Немецкие конструкторы приняли концепцию длинноствольного орудия с очень высокой начальной скоростью и не очень тяжелым снарядом. Интересно, что в это время в основных морских державах (Англии и США) наметилась как раз обратное движение в сторону умеренных скоростей и тяжелых снарядов, как способа увеличить живучесть ствола, уменьшив тем самым разгар и связанное с ним рассеяние снарядов. Немцам же удалось достичь вполне приемлемой живучести (500 выстрелов боевым зарядом) и при высокой скорости. В качестве дополнительной меры по увеличению срока службы орудий в дополнение к основному боевому заряду (весом 19,3 кг) предусматривался уменьшенный, весом 14,1 кг, обеспечивавший начальную скорость в 835 м/сек. Уменьшенный заряд обычно применялся при стрельбе по берегу. Дальность полета снаряда при максимальном угле возвышения (40 гр.) и основном заряде достигала 138 каб., при уменьшенном - 115 каб. Техническая скорострельность равнялась 7 выстрелам в минуту на ствол.

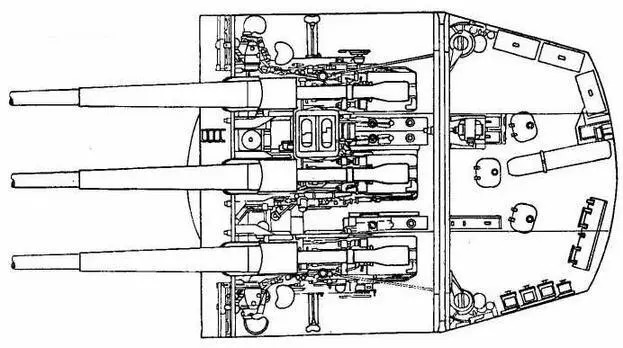

Башня LC/25

По германским тактическим установкам, боезапас главного калибра любого крупного корабля должен был включать все три основные типа снаряда - бронебойный, промежуточного типа - полубронебойный (в немецком флоте называвшийся фугасным снарядом с донным взрывателем), и чисто фугасный, с головным взрывателем мгновенного действия. Не стала исключением и 150-мм артиллерия легких крейсеров. Бронебойный снаряд P.SPR L/3.7 имел длину 3,7 калибра и разрывной заряд в 885 г (Т,9 % от веса снаряда). Он теоретически мог пробить 200-мм броневую плиту из незакаленной крупповской стали на 25 каб. при идеальном угле встречи, и около 120 мм такой же брони на вдвое большей дистанции. Бронебойный колпачок, увеличивающий пробиваемость при углах встречи, близких к 90°, играл отрицательную роль при более острых курсовых углах цели, и при 30° 50- мм плита оказывала такое же сопротивление, как 120-мм при прямом угле. Поэтому При острых углах даже против бронированных целей предпочтительнее было использовать полубронебойные и фугасные снаряды. Первый из них, содержавший 6,7 % ВВ, пробивал на дистанциях до 60 каб. 50-мм нецементированную броню, а второй - только 20 мм на той же дистанции, но зато при практически любом угле встречи. Фугас также отлично подходил для поражения торговых судов и небронированных боевых кораблей, например эсминцев, более крупные из которых приходились удачными целями и для полубронебойного. Имея широкий выбор типов снарядов, артиллерийские специалисты германских крейсеров находились в предпочтительном положении по сравнению со своими "коллегами" у противника, поскольку в большинстве флотов имелось не более двух типов боезапаса для 6-дюймовых орудий.

Читать дальше